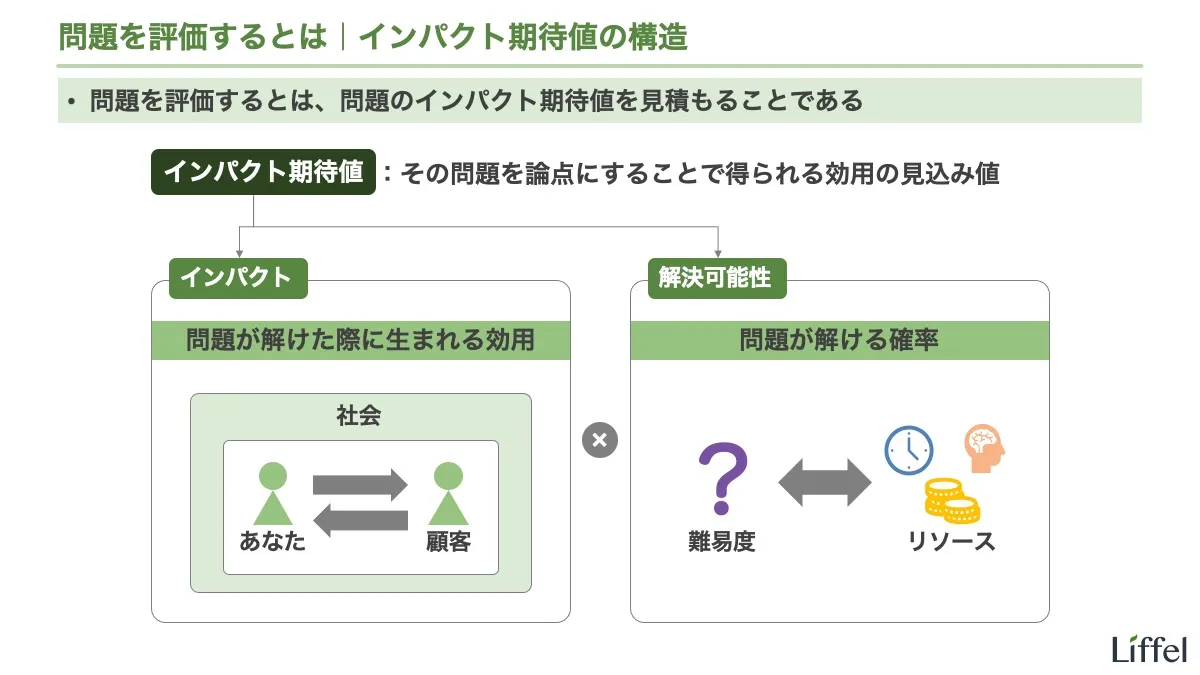

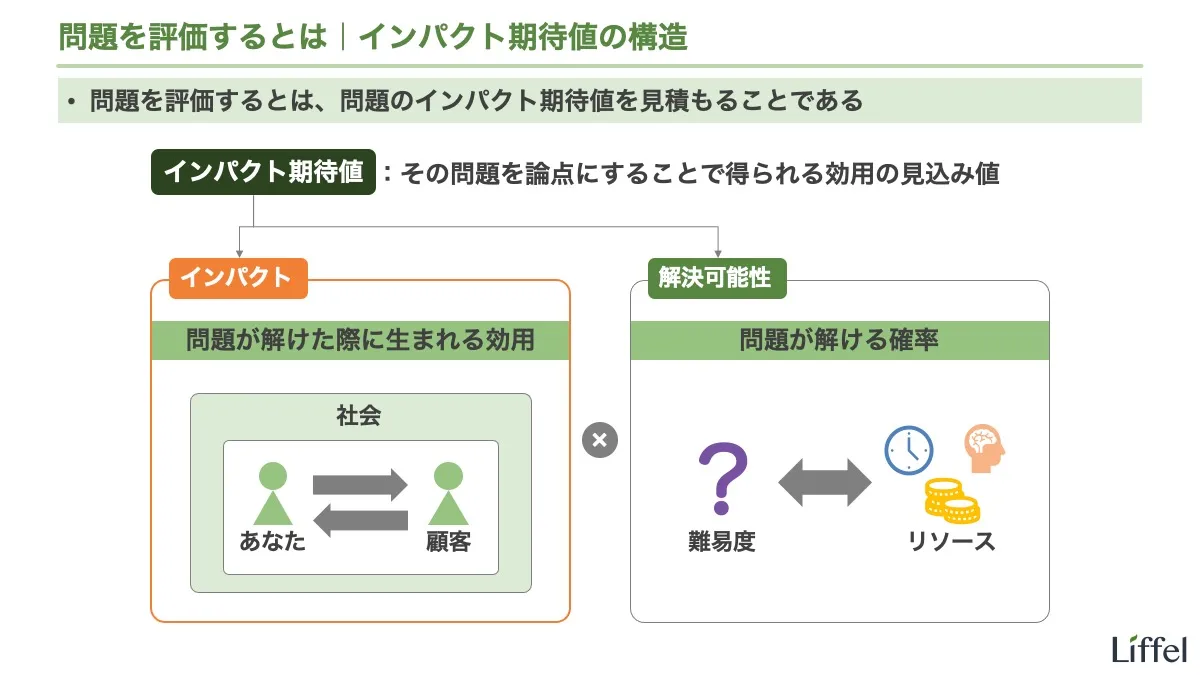

このエントリーと次回のエントリーで、問題のインパクトとは何か、それをどう評価すればいいかを学びましょう。

問題を評価する際には、最初にインパクトから考えるべきです。解いてもインパクトが無い・少ない問題は、解く意味がありません。今回はまず、あなたへのインパクトを掘り下げます。

なお、このエントリーは一連の「問題を評価する」シリーズの一部です。以下のエントリーから順に読み進めてください。

では始めましょう。

toc

問題のインパクトとは

すでに説明したとおり、問題のインパクトとは、問題が解けた際に得られる効用の総体です。

インパクト:その問題が解けた際に得られる効用(の総体)

なお、文脈によって「インパクト」という言葉がしっくりこない場合は、「価値」、「メリット」などの言葉に置き換えます。すべて同じことを意味すると考えてください。

問題が解けなくても得られるインパクトについて

まず、重要な前提を確認しておきましょう。定義にあるとおり、ここでの「インパクト」とは問題が解けた際に得られるモノです。逆から言うと、問題が解けなくても得られるモノは、インパクトには含めません。

こんなことをわざわざ明確にする理由は、問題が解けなくても得られるインパクトが存在するからです。具体的には、以下の2つのインパクトです。

- 考えることそのものから来る喜び

- トレーニング効果

まず、考えること自体が目的なら、問いが解けたかに関わらず喜びが得られますよね。また、トレーニング目的であるなら、たとえ答えが出せなかったとしても、「考えるスキルの向上」というトレーニング効果が得られるでしょう(答えを出せるに越したことはありませんが)。これらは立派にインパクトです。

このように、「問題が解けたか」に関わらず得られるインパクトは存在します。

このようなインパクトは、インパクト期待値を考える際の「インパクト」には含めないことにします。なぜなら、問題をふるい分けるツールとしてインパクト期待値を考えているからです。

問いが解けなくても得られるモノまでインパクトに含めてしまうと、インパクトに差をつけにくくなり、「どんな問題にもインパクトはある(=あらゆる問題に考える意義がある)」という結論になりがちです。

このような考え方は、問題をふるい分けるツールとしてのインパクト期待値の使い勝手を悪くするだけです。よって、インパクト期待値を考える際のインパクトは、問いが解けた場合に得られるモノに限定します。

問いが解けなくても得られるモノは、インパクトには含めない

インパクトの大分類

準備ができたので、「インパクト」を掘り下げていきます。まずはインパクトを大きなグループに分けましょう。

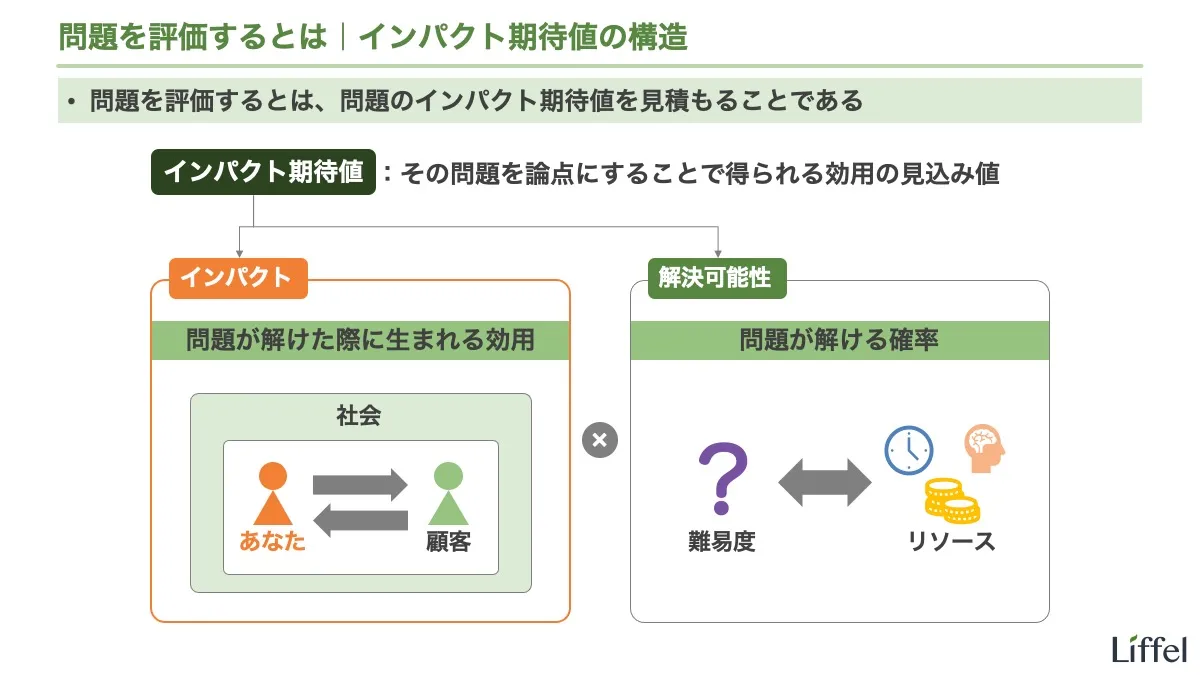

もう一度スライドを見てください。このように、あなたがなんらかの問題を考えるとき、そこにいる関係者は大別すると以下の三者です。

- あなた

- 顧客

- 社会

なお、ここでの「社会」とは「あなたと顧客以外のすべて」だとします。これで世の中のすべての人間、ひいては動物や植物まで網羅されています。

社会:あなたと顧客以外のすべて

つまり、インパクトは大きく分けて以下の3つです。

- あなた(自分)へのインパクト

- 顧客へのインパクト

- 社会へのインパクト

順に説明します。

インパクト①:あなたへのインパクト

まず、「①あなた(自分)へのインパクト」があります。あなたが頭を使って考えるわけなので、あなたへのインパクトが重要なのは自明です。

端的に言うと、あなたへのインパクトとは、あなたの欲求を満たすモノです。これは逆から考えれば明らかでしょう。あなたのいかなる欲求も満たしてくれないモノ、つまり、あなたがいらないモノは、あなたへのインパクトにはなりえませんよね。

あなたへのインパクトとは、あなたの欲求を満たすモノである

ということは、人間が有している欲求の中で、「問いに答える」という行為と密接に関係していそうなものをピックアップすれば、あなたへのインパクトを大枠で捉えることができます。

結論に飛ぶと、人間の欲求と、それに対応するインパクトは以下のように分類できます。

- 知的好奇心→知的好奇心の充足

- 金銭欲→金銭的報酬

- その他

つまり、①知的好奇心と②金銭欲を特別な欲求として切り出し、他は「その他」の箱に突っ込みました。あなたが重視したい欲求が漏れている場合は、「その他」の箱から拾い上げてください。

これらの欲求が満たされることが、あなたへのインパクトです。順に見ていきましょう。

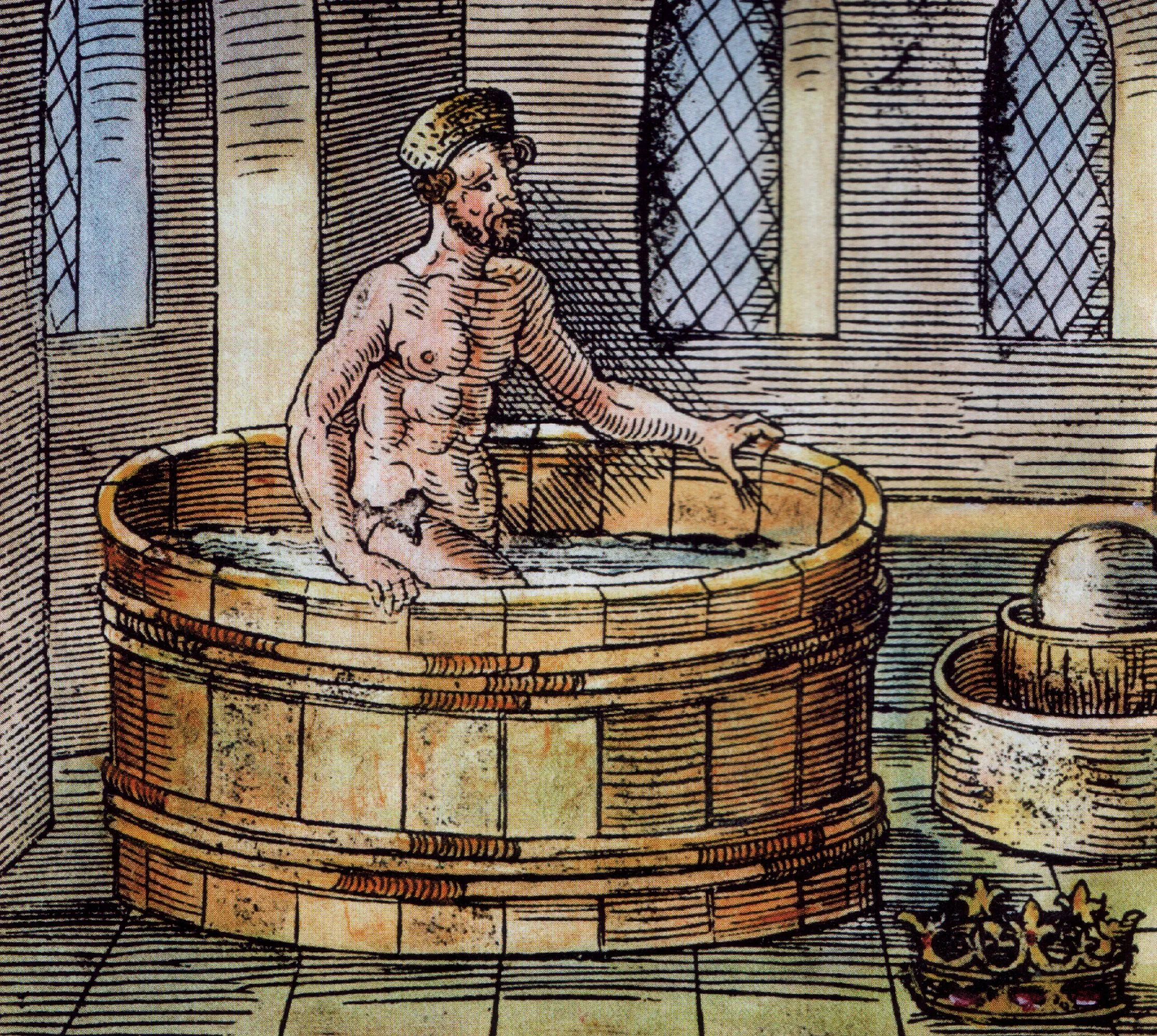

あなたへのインパクト①:知的好奇心の充足

あなたへのインパクトその①は、知的好奇心の充足です。分かりやすく言うと、「分かった・解けた」という喜びのことですね。

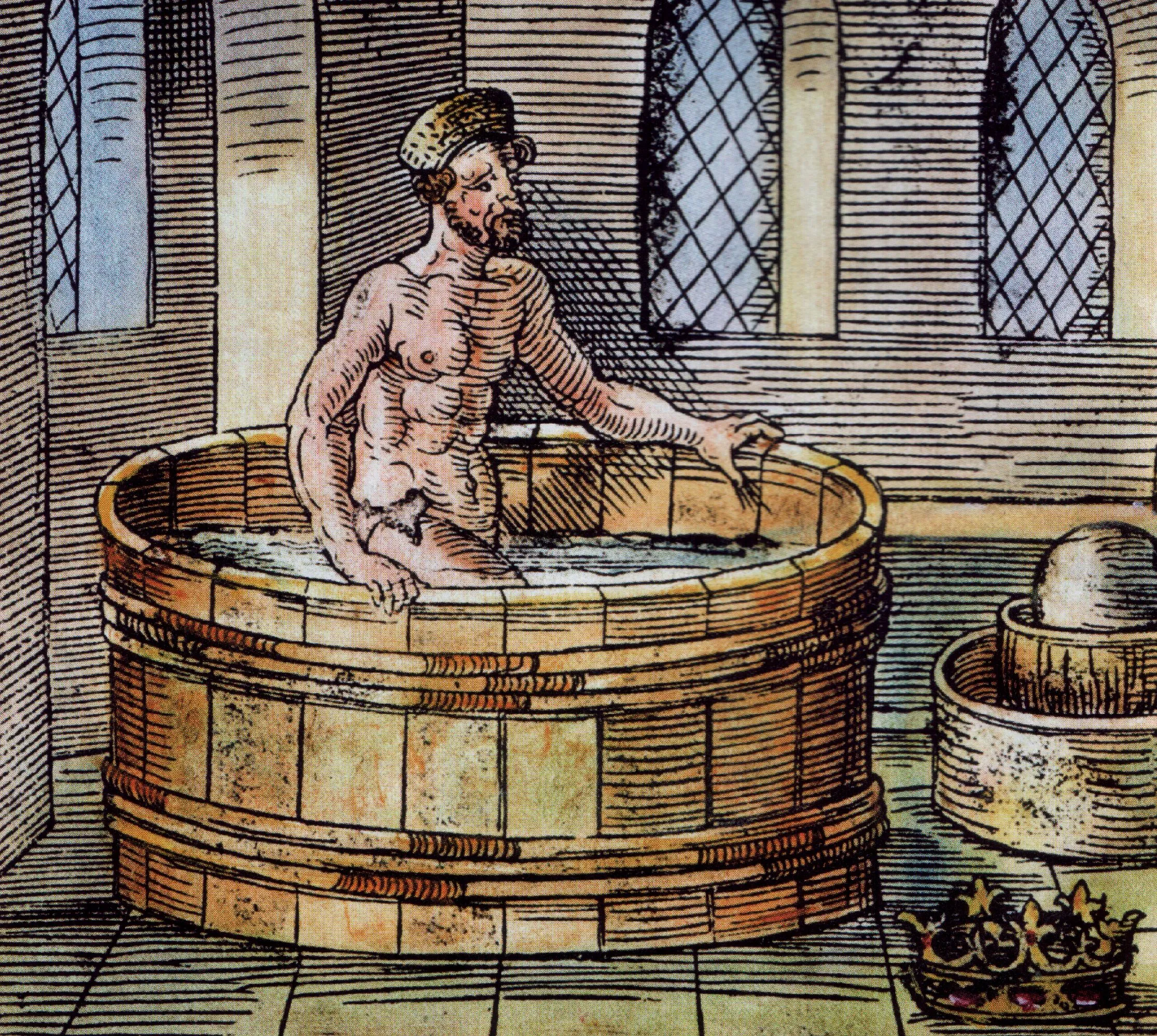

なぜここで、裸のおっさんの絵が出てくるのでしょう? 実は、この絵は知的好奇心の充足の象徴なのです。このおっさん(アルキメデス)は風呂に入っているときにある難題を解き、喜びのあまりモロ出しで街を駆け回ったと伝えられています。まさにレジェンドですね。

エウレカ!

知的好奇心の評価方法

ある問題がどれくらい知的好奇心を刺激するか(=解けたとき、どれくらい知的好奇心を満たしてくれるか)を、どのように評価すればよいのでしょう?

一見、これは問うまでもないことのように見えます。誰でも、ある問題に興味があるかは、即座に判断できますからね。それを知的好奇心の尺度だと考えてしまえばよさそうです。

しかし、厳密に考えると、感覚的な「興味がある/無い」という判断は、知的好奇心の尺度としては当てになりません。

たとえば、以下の問いを見てください。

- どうしたらモテるか?/魅力的に見えるか?

ほとんどの人は、この問いに対する答えを知りたいはずです。つまり、この問題に「興味がある」わけです。

しかし、この問題が興味をそそる理由は、答えの先にある性欲・承認欲求の充足が魅力的だからでしょう。純粋な知的好奇心からこの問いに対する答えが知りたいという人は、単なる嘘つきか、自分を分かっていないだけです。

このように考えると、「知的好奇心」という概念は、問題を考える人にとって「答えが分かる」以外のインパクトが存在する問題には適用しにくいことが分かります。純粋に答えが知りたいのか、答えの先にあるものが目的なのかは、切り分けようがありません。

言い換えると、知的好奇心というインパクトが明らかなのは、それ以外のインパクトが存在しないケースだけです。たとえば、私はいま「バスケットボールにおける『フィジカル』とは何か?」という問題が気になっていますが、これはさすがに知的好奇心から気になっていると言ってよさそうです。この問題に答えたところで私にはビタ一文入りませんし、誰も褒めてくれないからです。

まとめると、知的好奇心を厳密に評価するためには、以下の2つの問いに答える必要があります。

- その問題に答えられたとして、あなたに「答えが分かる」以外のインパクトがあるか?

- 上の問いに対する答えが「ノー」であるとき、それでも答えを知りたいか?

まず、①に対する答えが「イエス」である問題は、知的好奇心という視点で純粋に評価するのは不可能です。自分の欲望を綺麗に切り分ける方法は存在しません。諦めて、ほかのインパクトとセットで評価した方がよいでしょう。それで問題ありません。

「答えが分かる」以外のインパクトがある問題は、「知的好奇心の充足」というインパクトを純粋に評価することはできない

もし、①に対する答えが「ノー」であり、かつ②に対する答えが「イエス」なら、その問題は間違いなくあなたにとって知的好奇心を刺激する問題だということです。

練習問題

現在、あなたが知的好奇心を刺激されている問題を3つ以上書きなさい。

先述のとおり、あなたにとって「答えが分かる」以外のメリットが何もないような問題を書くのが望ましいです。

以下に解答欄があるので、答えを書いてみてください。

私はいま、上に挙げた問題のほかにも、「現代社会において、公金で図書館を運営する合理性はあるのか?」という問題が気になっています。真剣に考えようとすると重たそうな問題ですね。これも、答えが分かったところで私に何のメリットもありません。

なお、「具体的なメリットがないようなことは気にならない」というタイプの人には、この問題は難しかったでしょう。その場合は、気にせず先に進んでください。

あなたへのインパクト②:金銭的報酬

あなたへのインパクトその②は、金銭的報酬です。これはそのままの意味で、その問題を考えると、いくらお金が貰えるのかということです。

金銭的報酬の評価方法

では、どのように金銭的報酬を評価すればよいのでしょう?

金銭的報酬なので、当然ながら金額が知りたいわけです。もっともシンプルにいくなら、以下の問いに答えるだけです。

- 仮にその問いに答えが出せたとして、私はいくらお金が貰えるか?

しかし、おそらくこの問いは答えられないでしょう。実社会において、1つの問題と金銭的報酬がダイレクトに結びつくことは稀です。金銭的報酬を評価する際には、もう少し広い意味で「金銭的報酬」を捉えて、以下のような「自分がその問題を考える業界/企業」の給料や安定性を総合的に考える必要があります。

- 業界レベル

- 給料の平均値、今後の市場の伸び、採用の動向、安定性

- 会社・組織レベル

- 現在の給料、今後の成長見込み、社内ポジションの空き、安定性

このあたりのことを総合的に考えて、ざっくり、以下の3点くらいには答えを出したいところです。

- お金は貰えるのか、貰えないのか?

- 貰える金額はどれくらいか?

- その金額で、自分は不満のない生活ができそうか?

要するに、就職活動で考えることと同じです。ほとんどの人は、給料を無視して業界や会社を選びませんよね。

なお、自分で問題を発見した場合、金銭的報酬の評価はもう少し複雑になりますが、それは「顧客へのインパクト」の部分で後述します。

あなたへのインパクト③:その他の欲求の充足

最後に、その問題を考えることによって知的好奇心と金銭欲以外の欲求が充足される可能性があるなら、それらをインパクトとしてカウントすべきです。具体的には、以下のようなものがあるでしょう。

- 性欲や承認欲求:説明ずみ

- 名誉欲:「この問題が解ければノーベル賞が確実」など

ほかにも、必要に応じて追加してください。

価値観を考える

自分へのインパクトが出揃ったら、あとは自分はどのインパクトを大事にしたいかを考えてください。個々の要素が評価できても、重み付けがないと合計値は計算できません。いわゆる価値観です。このエントリーでは価値観には踏み込まないので、宿題として考えてみてください。

長くなってきたので、このエントリーはここまでとします。続きは以下のエントリーになります。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。