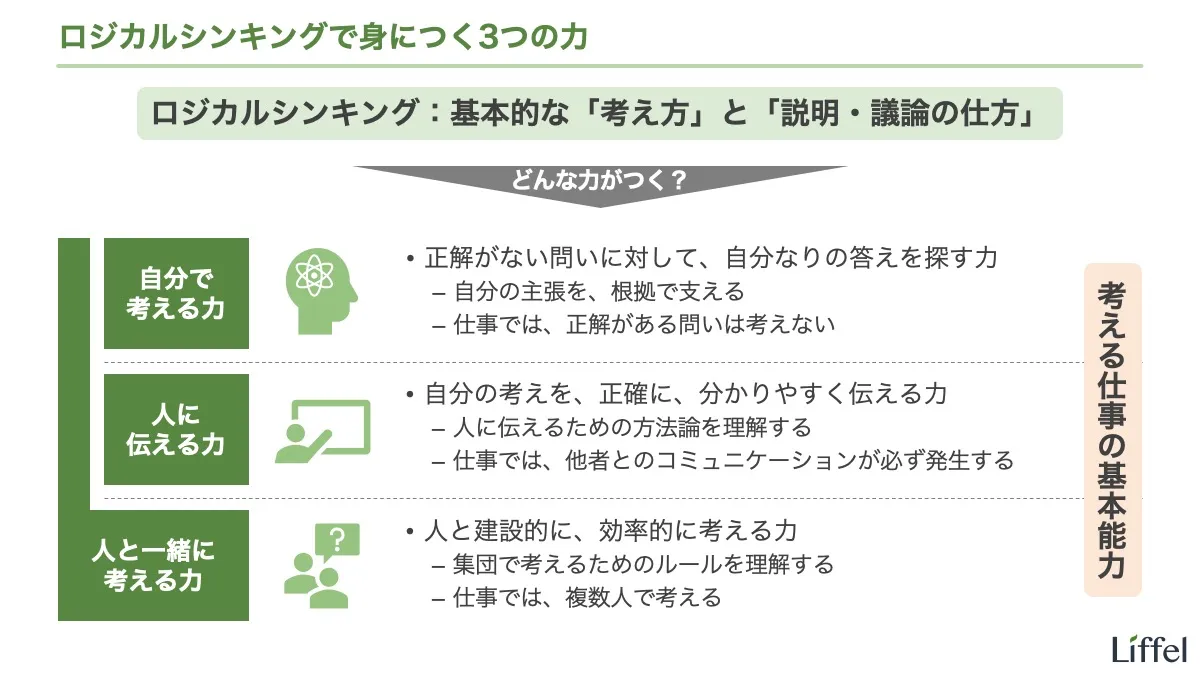

ロジカルシンキングとは、正解のない問いの答えを探すときに用いる基本的な「考え方」と「議論の仕方」のことです1。

いまや、ロジカルシンキングは社会人の必須スキルとしての地位を確立しました。就職活動を始めた大学生や新社会人なら、一度は「ロジカルシンキング」という言葉を聞くことになります。それどころか、小学生にロジカルシンキングを教える塾が存在するくらいです。

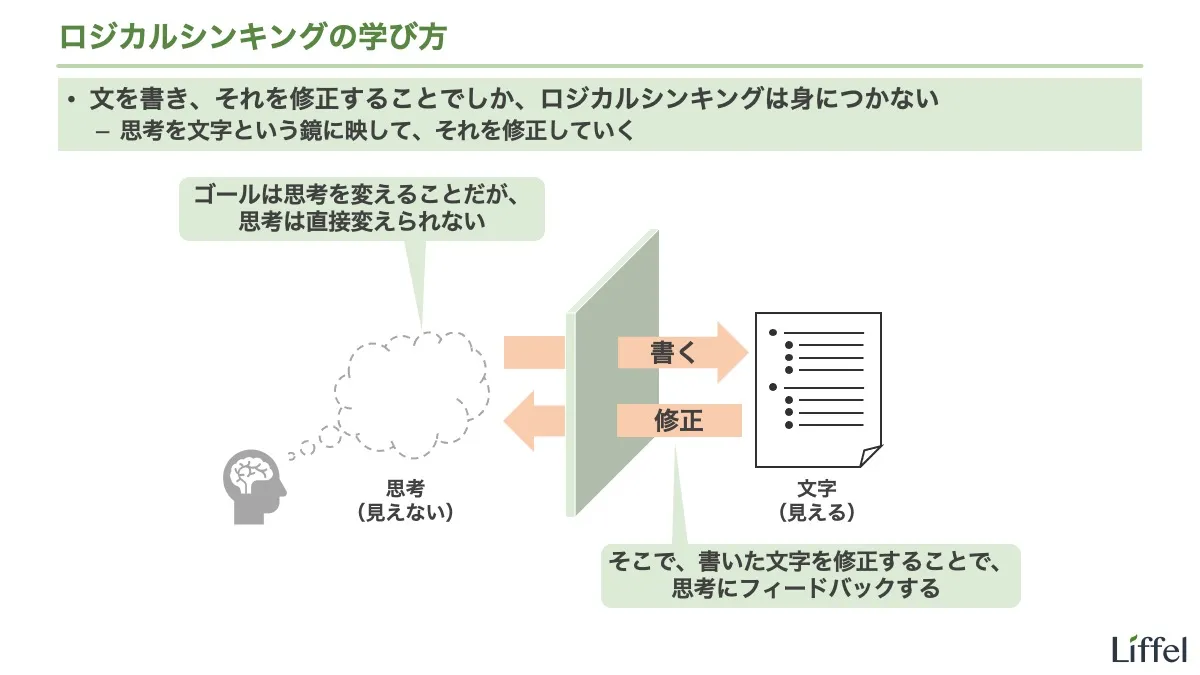

このページでは、ロジカルシンキングを身につけるために必要な知識と練習問題を、すべてまとめています。詳細な説明はリンク先で行っているので、このページは全体像を把握するための地図として使ってください。

基本的に、上のエントリーから順に読むのがオススメです。重要で理解しやすいことから順に構成してあります。

なお、すでにロジカルシンキングの経験がある人でも、やはり上から順に読んでください。ロジカルシンキングは数学のような積み上げ型のスキルなので、言葉の定義などにズレがあると、中身が理解できなくなります。知っているところは流し読みで構いません。

ここで解説していることを理解して、練習問題をひととおり解けば、「考える」ことを求められるすべての職業のスタートラインに立てます。

なお、あなたが中学生や高校生であっても、まずはチャレンジしてみてください。ロジカルシンキングは日常生活から論文執筆(小論文を含む)にまで応用できます。早く勉強し始めるに越したことはありません。

では始めましょう。

toc

注意

現在、このカテゴリーの最新の内容をもっとも包括的に扱っているのは以下の書籍になります。

今後、できるだけサイトと書籍で整合性をとる予定ですが、当面、以下の点に注意してください。

- 当サイトで「ロジカルシンキング」とされているものは、『思考のすすめ』では「合理的思考」というネーミングになっている

- 『思考のすすめ』のほうが、より厳密で包括的な説明がされている

ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

Part 1:はじめに

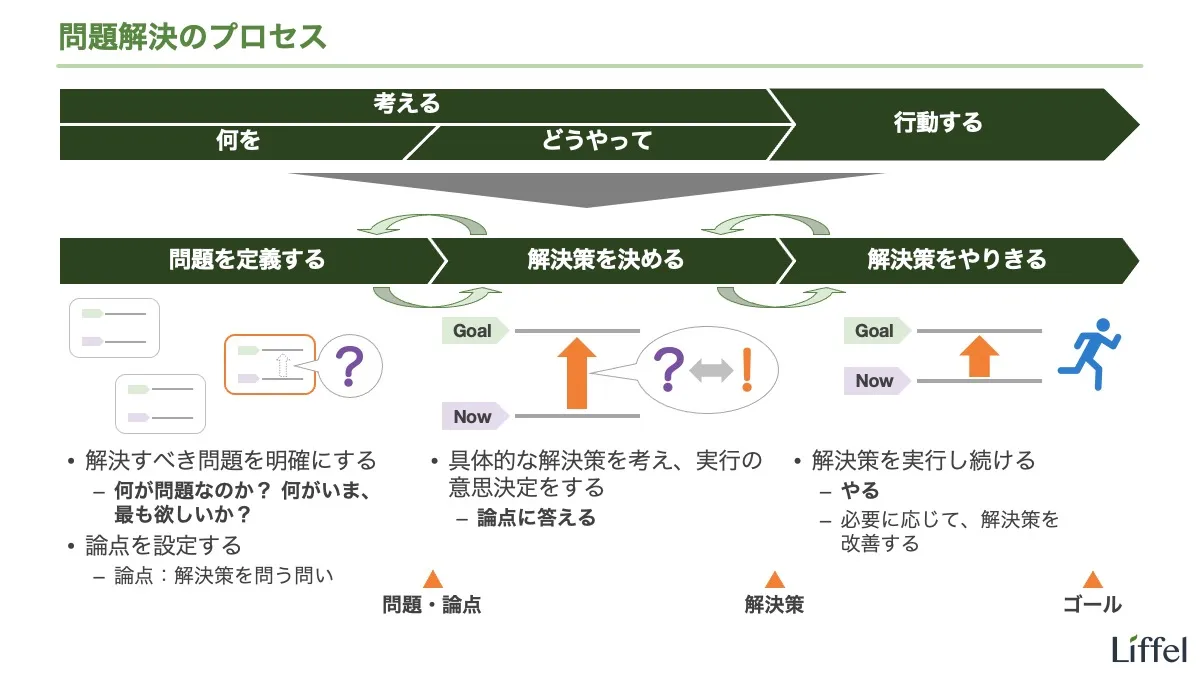

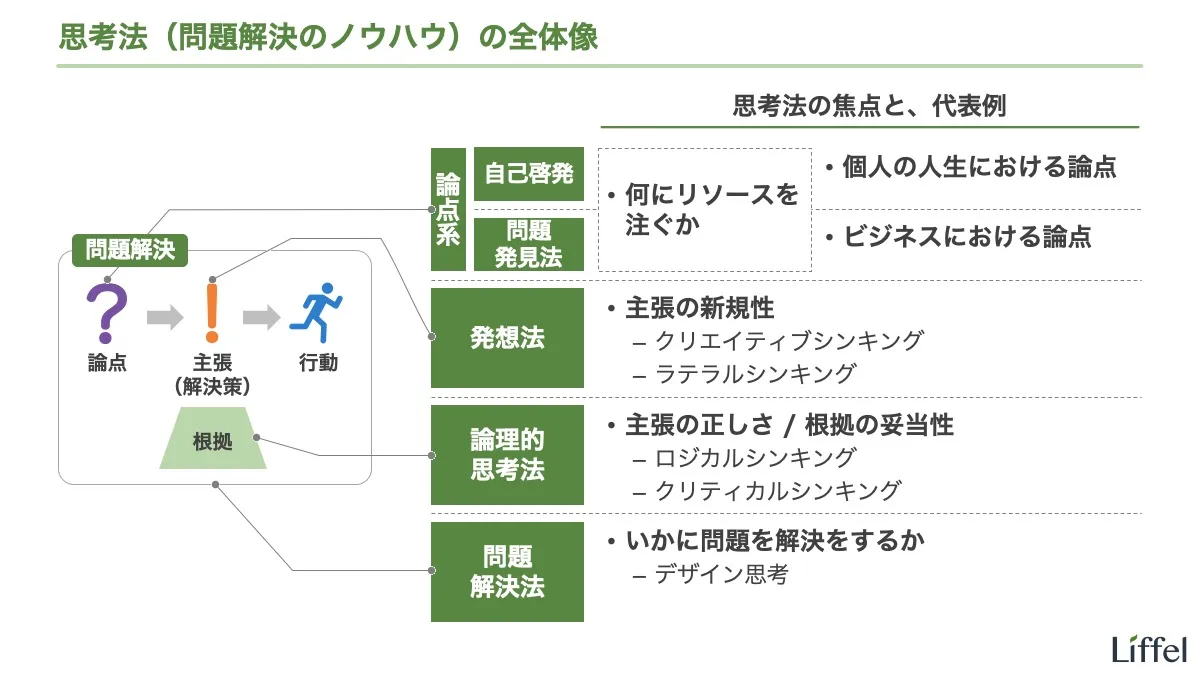

まずはロジカルシンキングとはどういうスキルで、なぜ学ぶべきなのか、どのように学ぶべきなのかを概観しましょう。また、ロジカルシンキングは問題解決の文脈で使うスキルなので、この2つの関係も押さえてください。

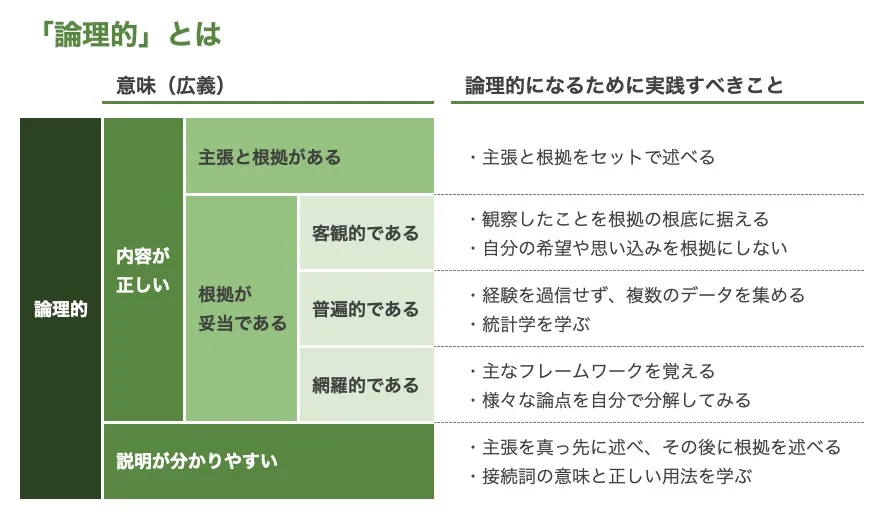

Part 2: ロジカルシンキングの基礎|「正しい」とは

ここからが内容です。このパートでは、「正しい」とはどういうことかを学びながら、ロジカルシンキングの基礎を押さえていきましょう。

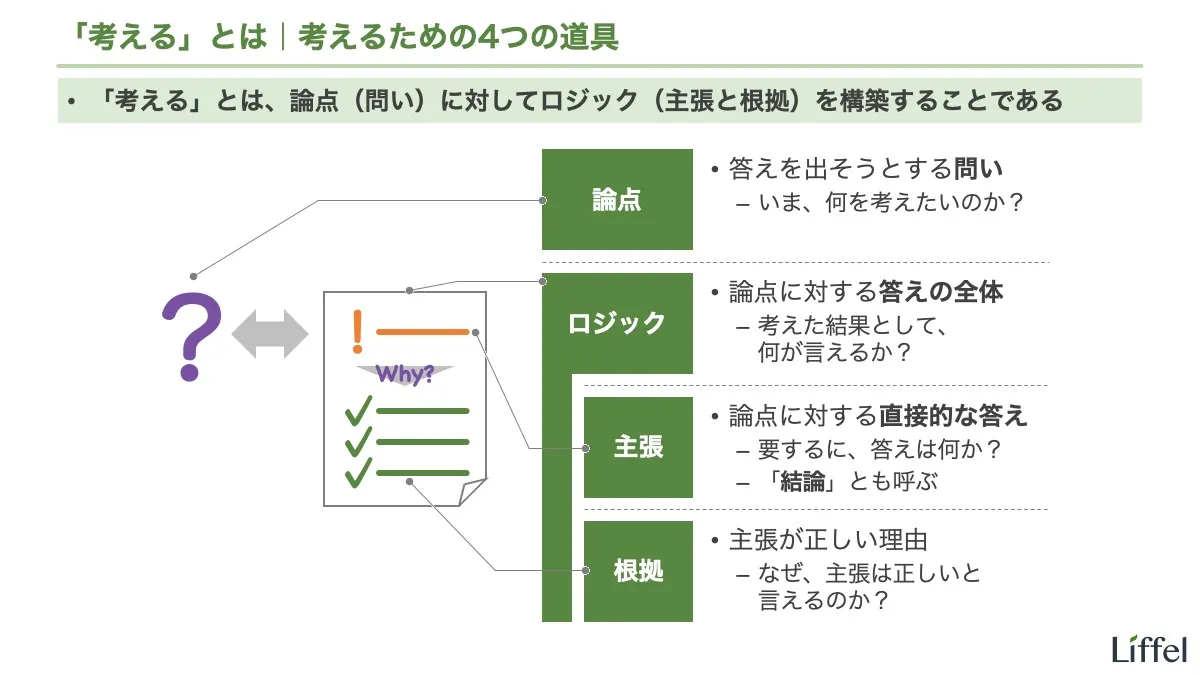

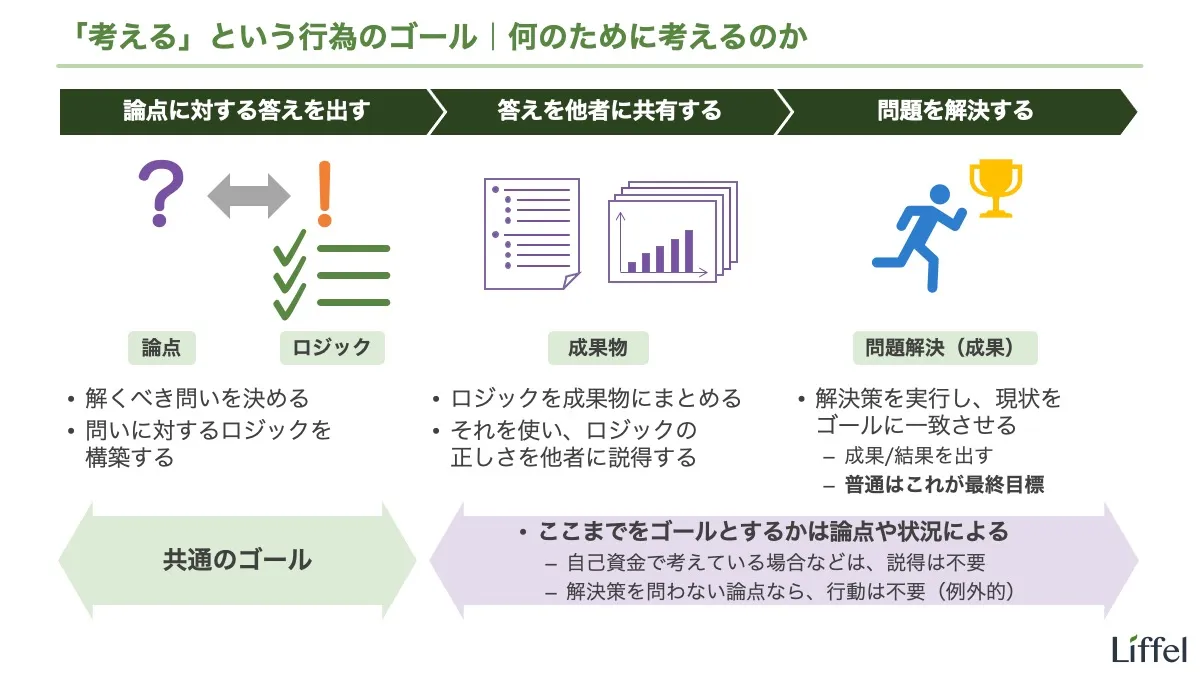

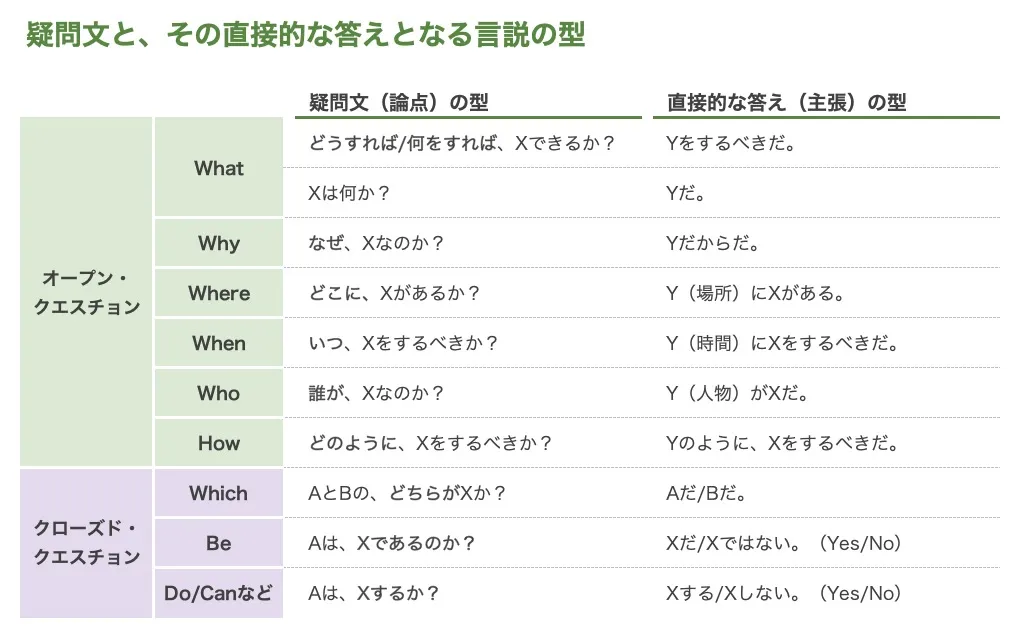

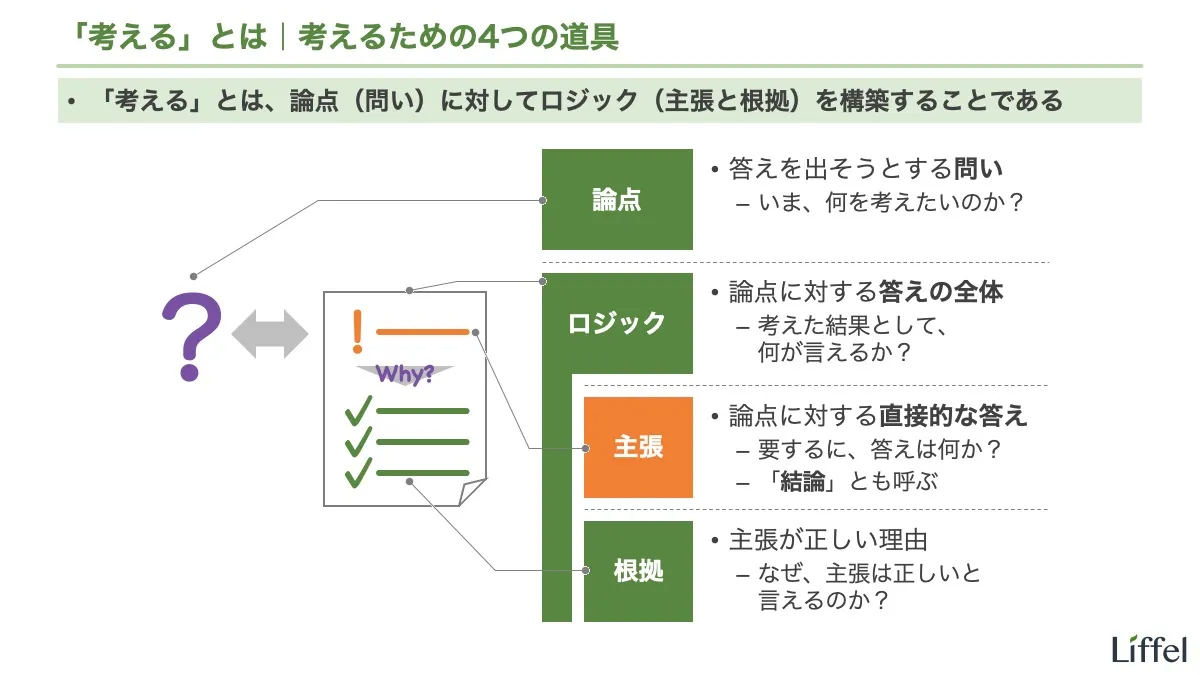

「考える」とは

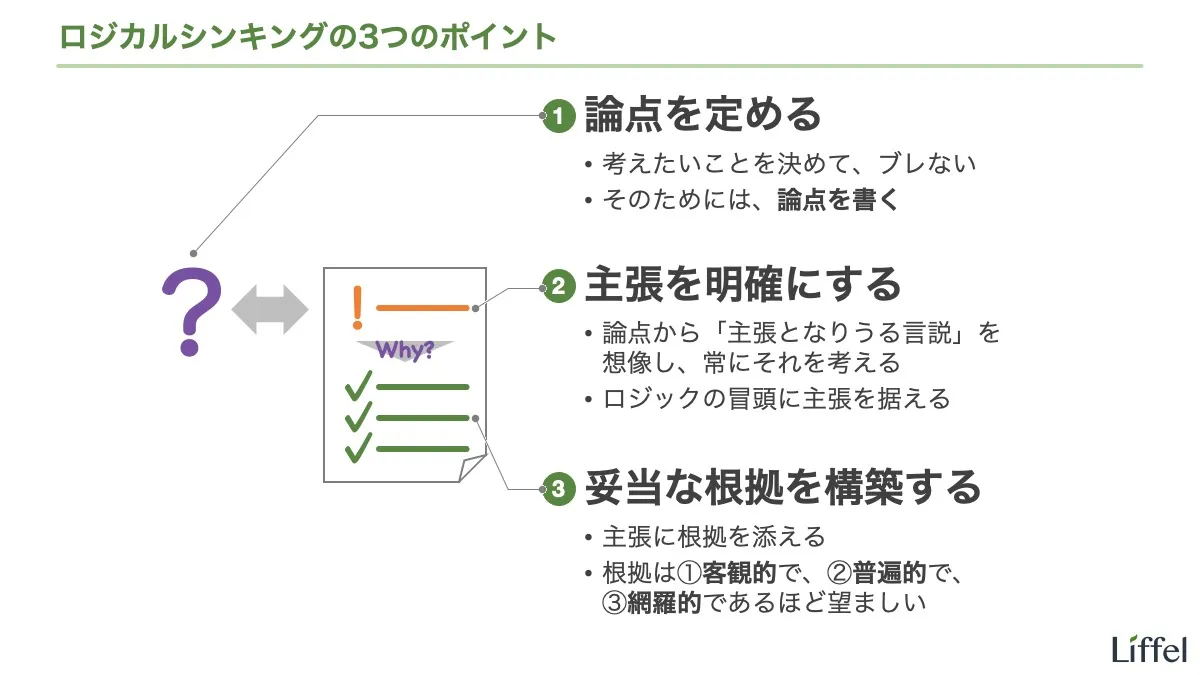

最初に、「考える」とはどういうことかを明確にしましょう。ロジカルシンキングとは考え方を学ぶ学問なのですから、「考える」ことを定義せずには始められません。

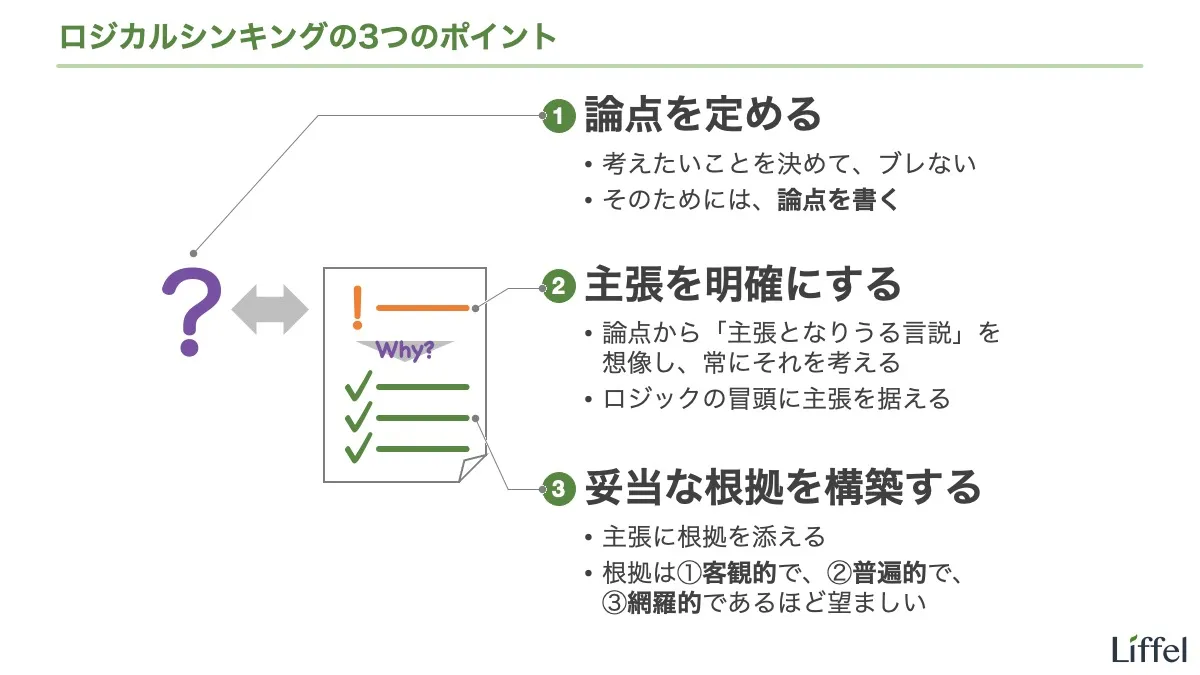

このセクションでは、「論点」、「根拠」といったロジカルシンキングの基本ワードの意味を押さえながら、「考える」という行為を具体化します。

論点とは

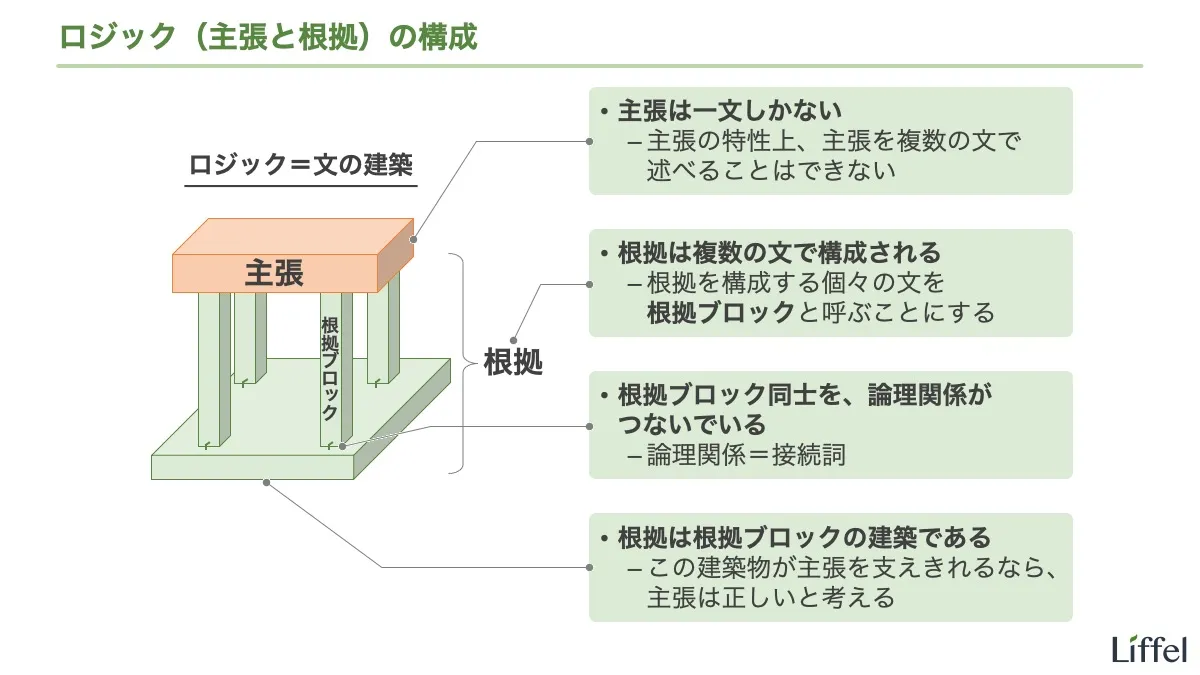

ロジック(主張と根拠)とは

ここまでの練習問題

妥当な根拠の構築方法

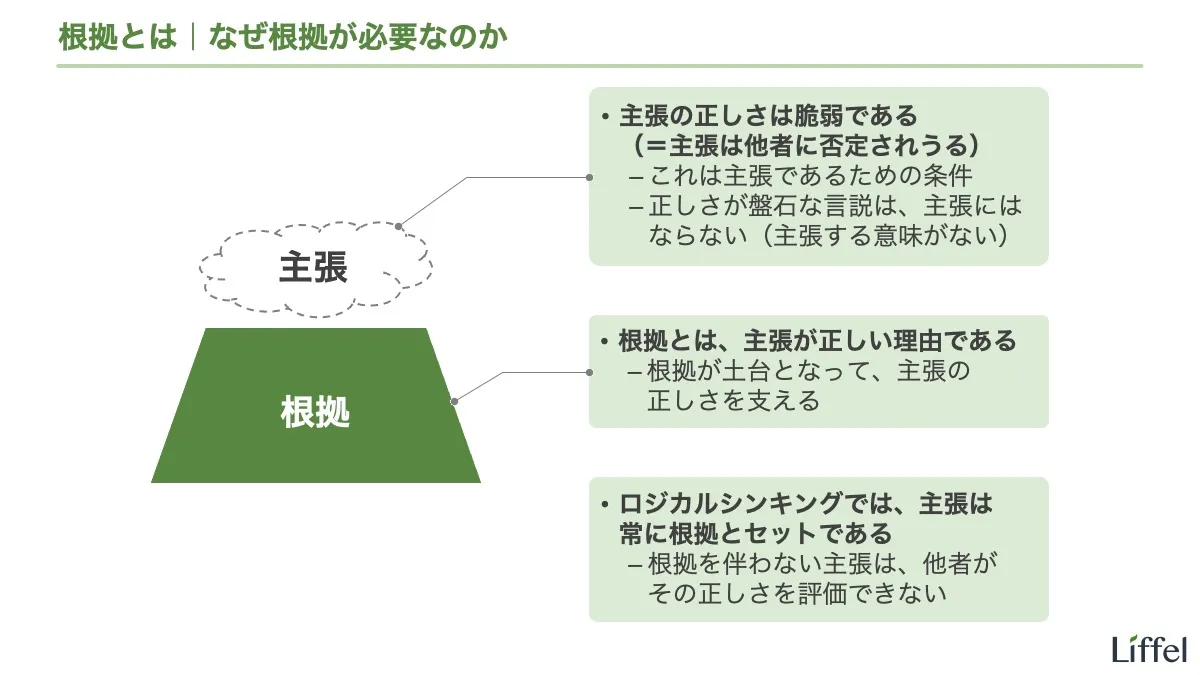

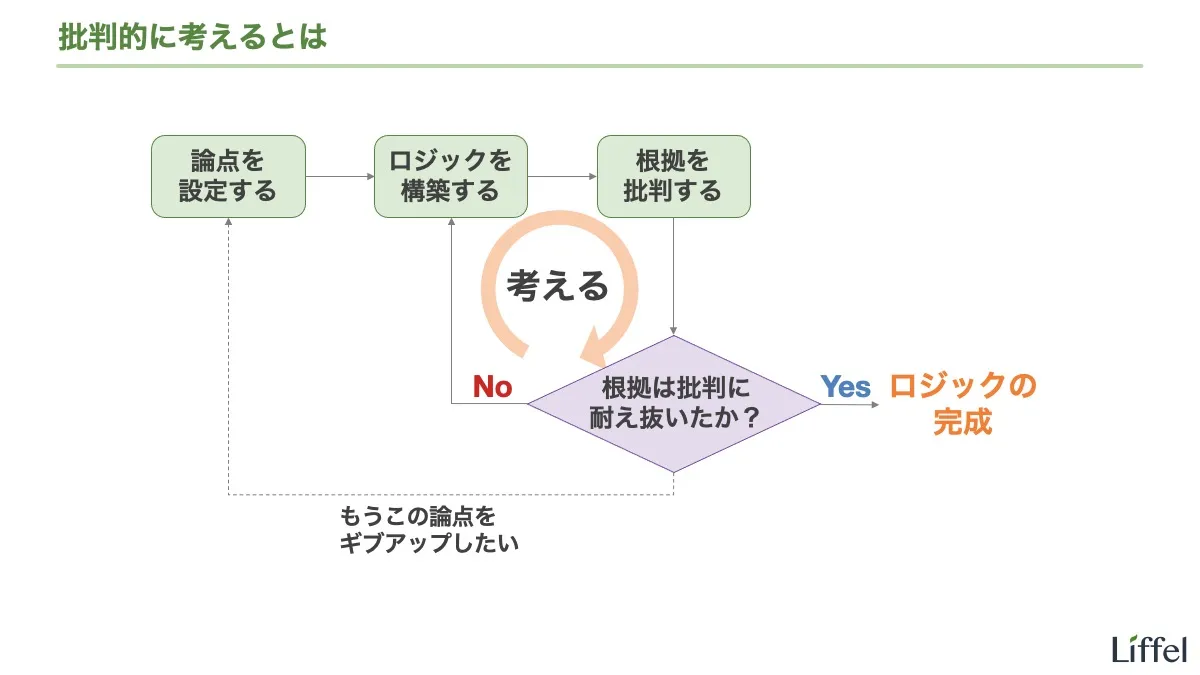

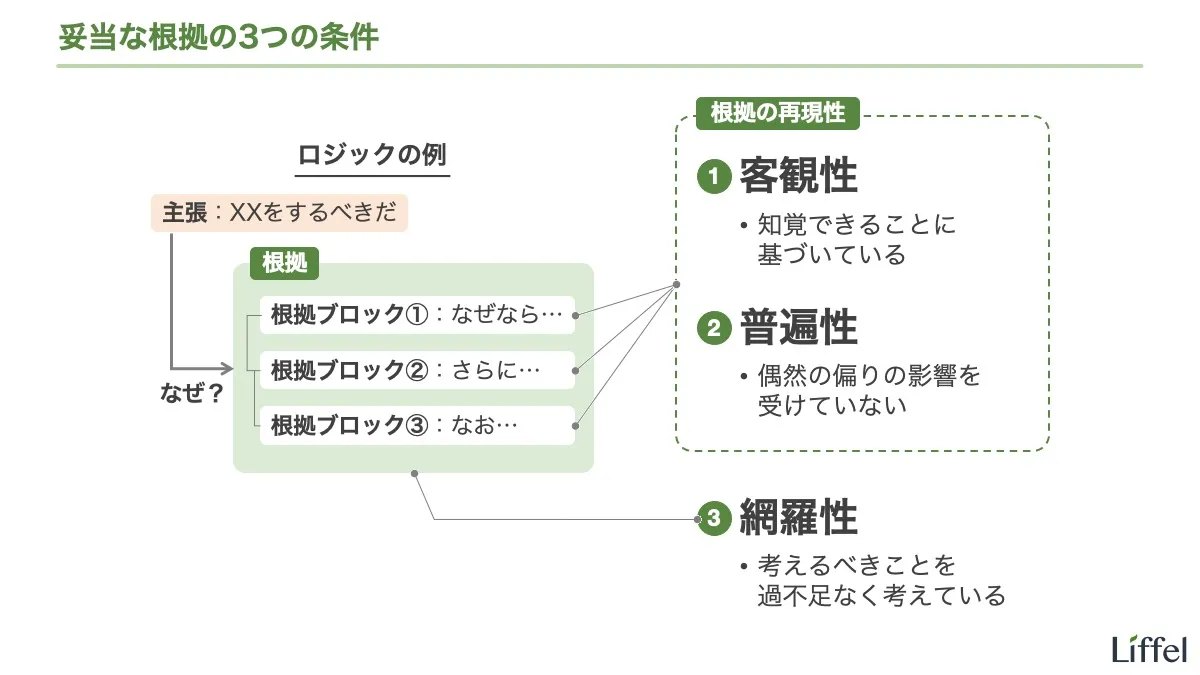

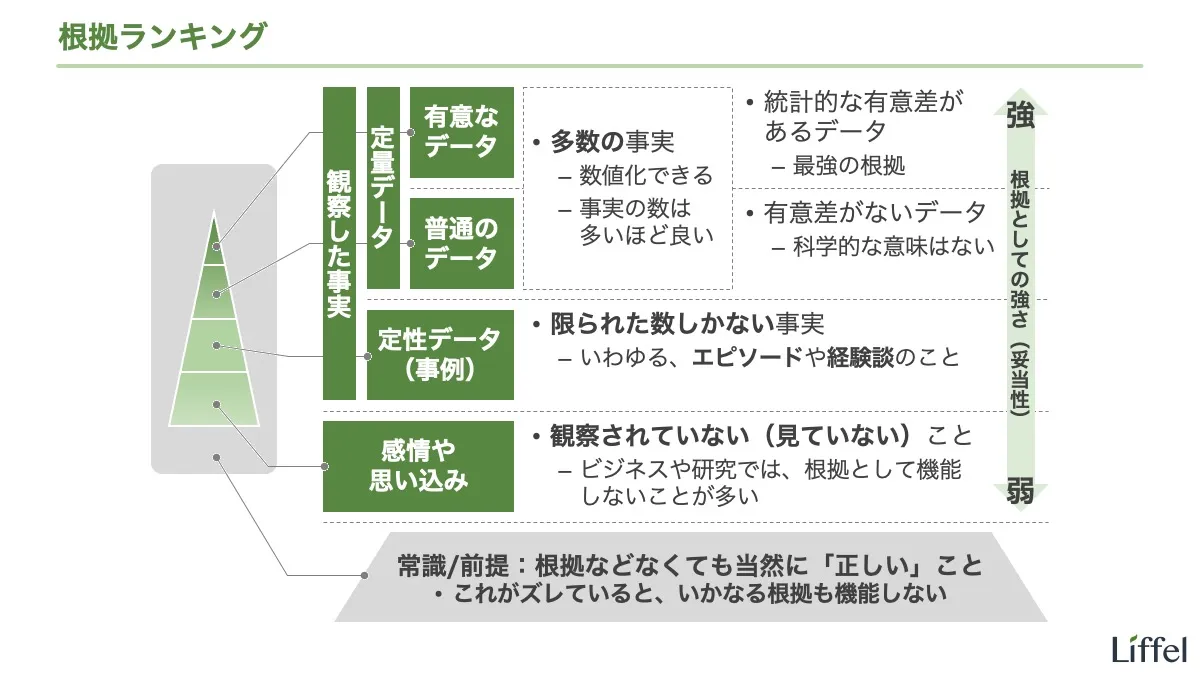

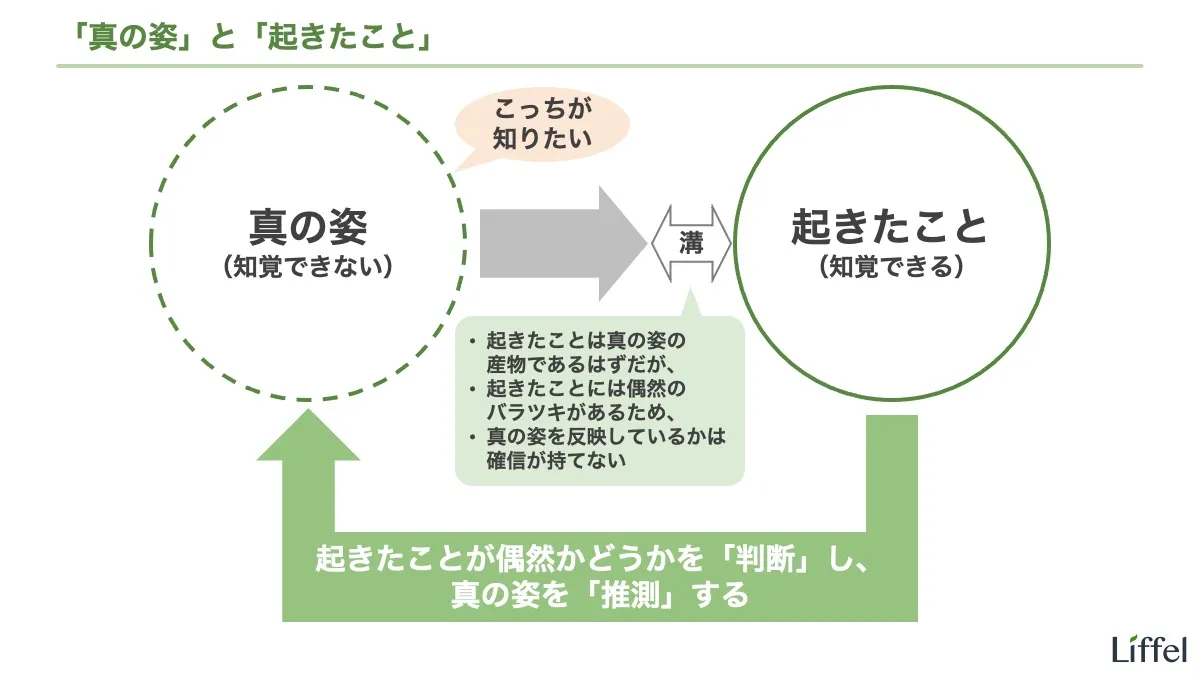

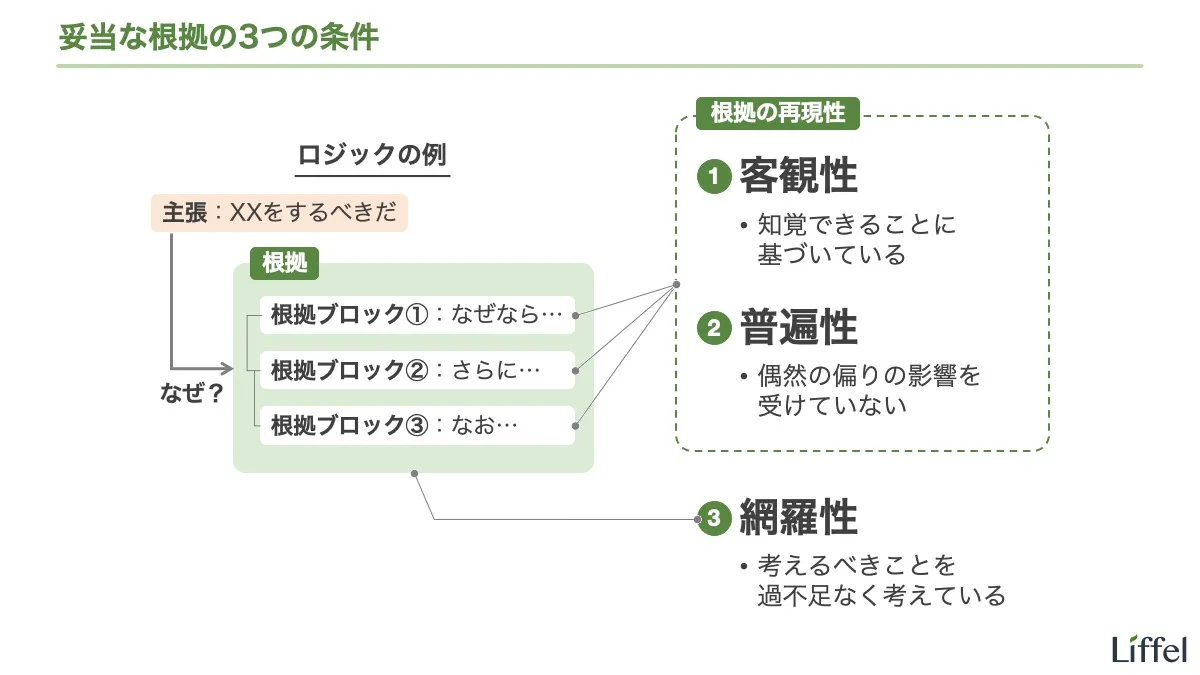

ロジカルシンキングでは、主張の是非は根拠の妥当性によって決まります。提示された根拠が主張を支えるだけの強さを持っているかを評価し、主張を受け入れるかを判断するわけです。主張の是非を直接的に判断することはしません。

これをロジックを作る側の視点で言い換えると、主張するときには、妥当な根拠がセットで必要になるということです。

では、妥当な根拠とはどんな根拠で、どうすればそれを構築できるのでしょう? このセクションでは、妥当な根拠の構築方法について学びましょう。

全体像

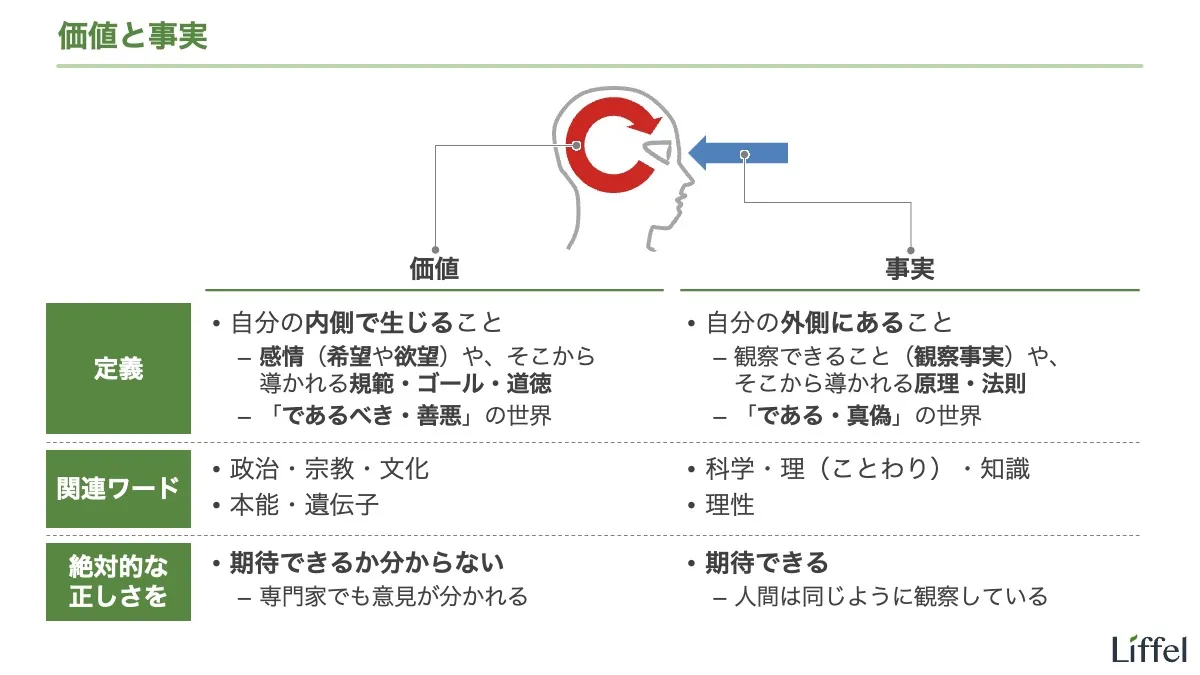

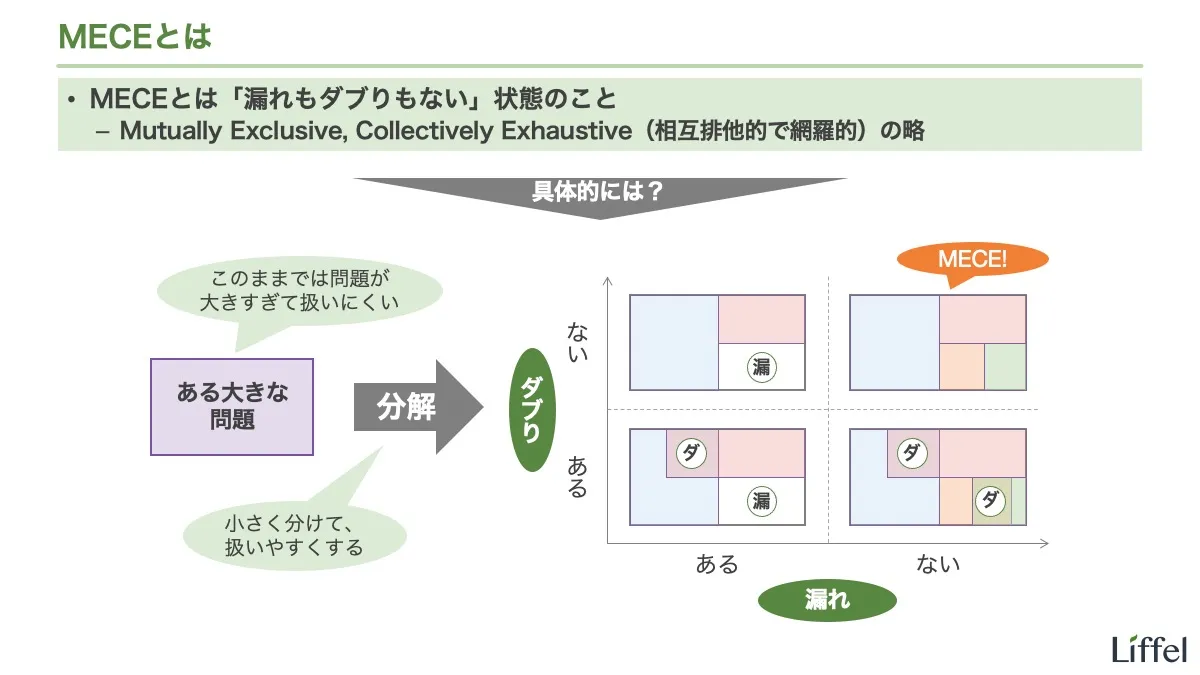

客観性・普遍性・網羅性(MECE)

妥当な根拠の3つの条件は、客観性・普遍性・網羅性です。それぞれの条件を具体的に学んでいきましょう。

Part 3: ロジカルシンキング実践編|「正しく考える」とは

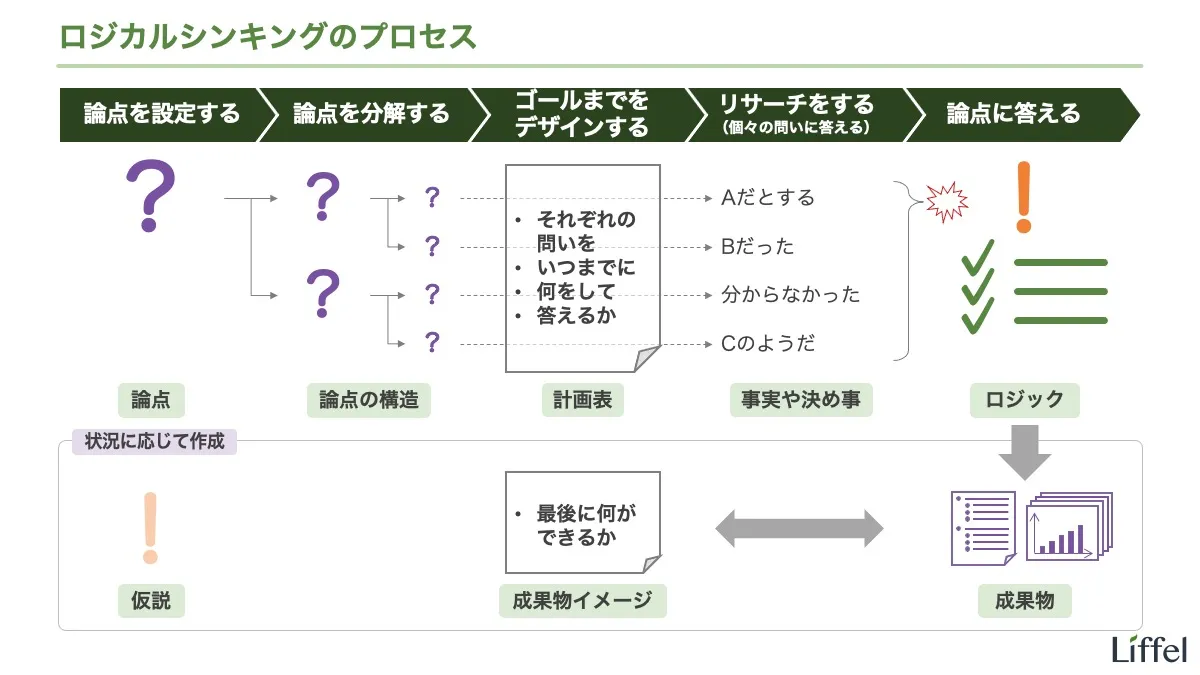

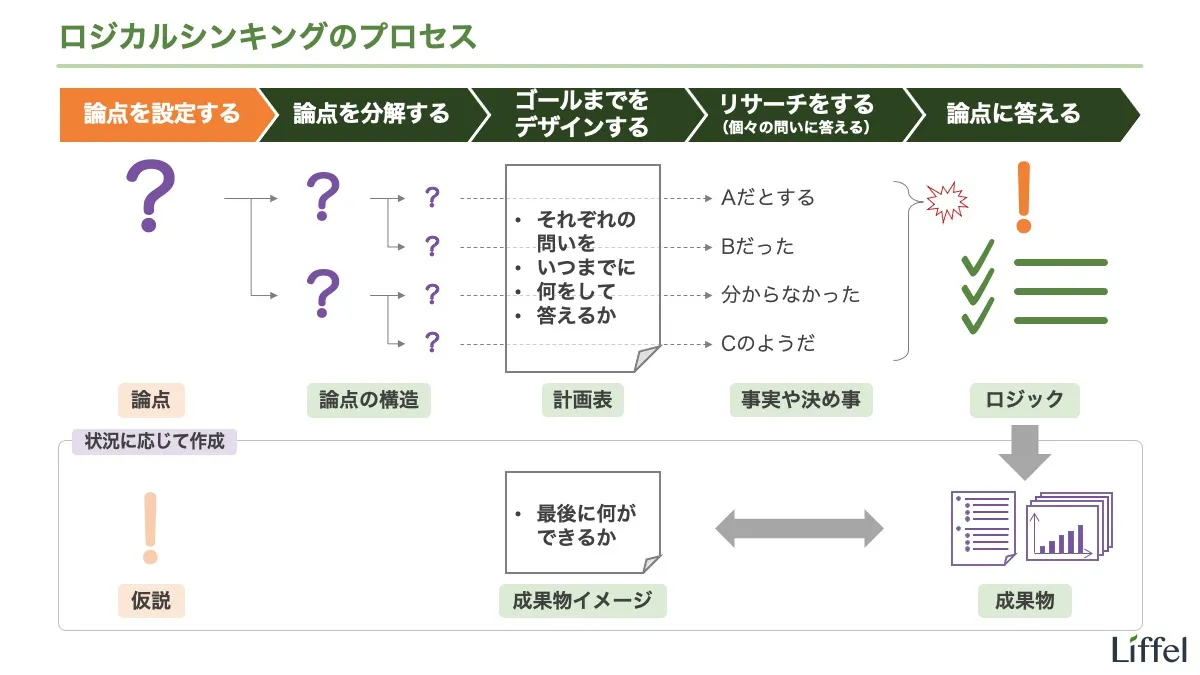

前パートでは、「正しい」とはどういうことかを学びました。ここからは、「正しく考える」とはどういうことかをを学んでいきましょう。実践編です。

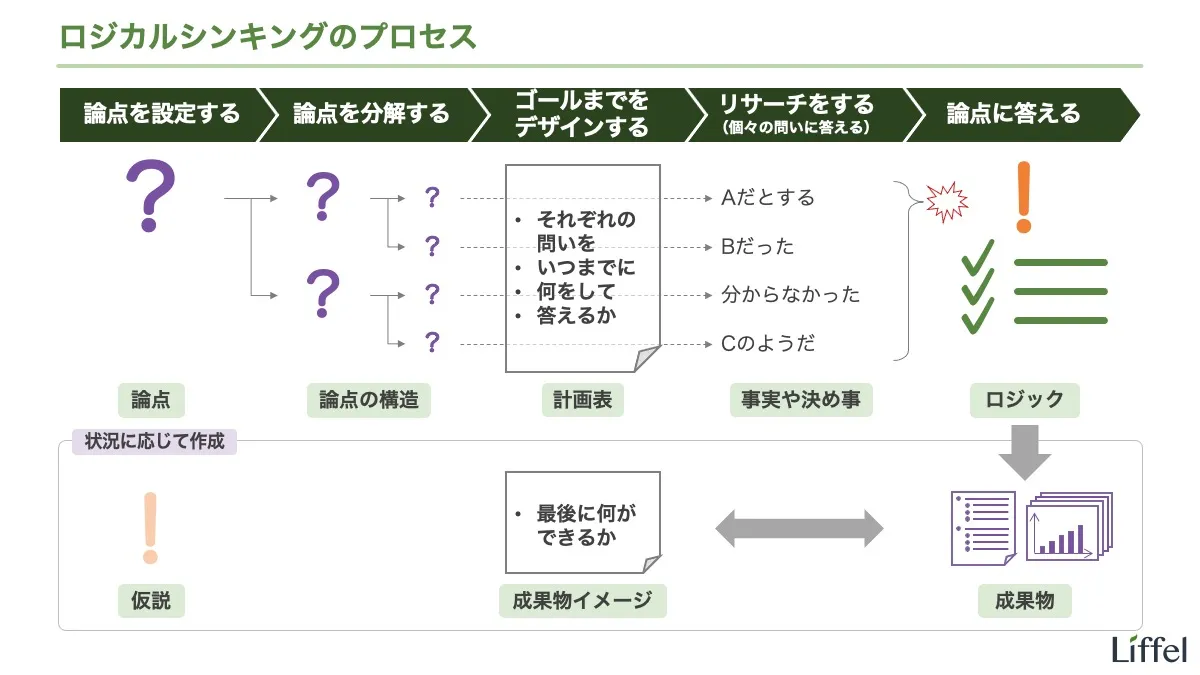

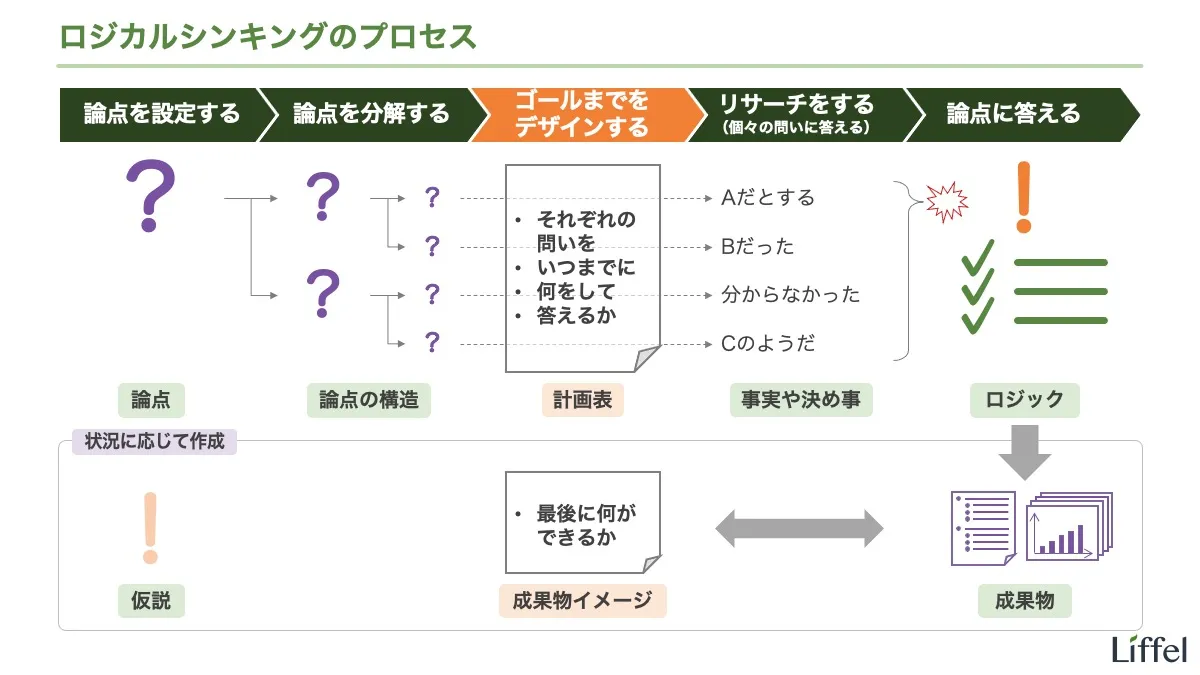

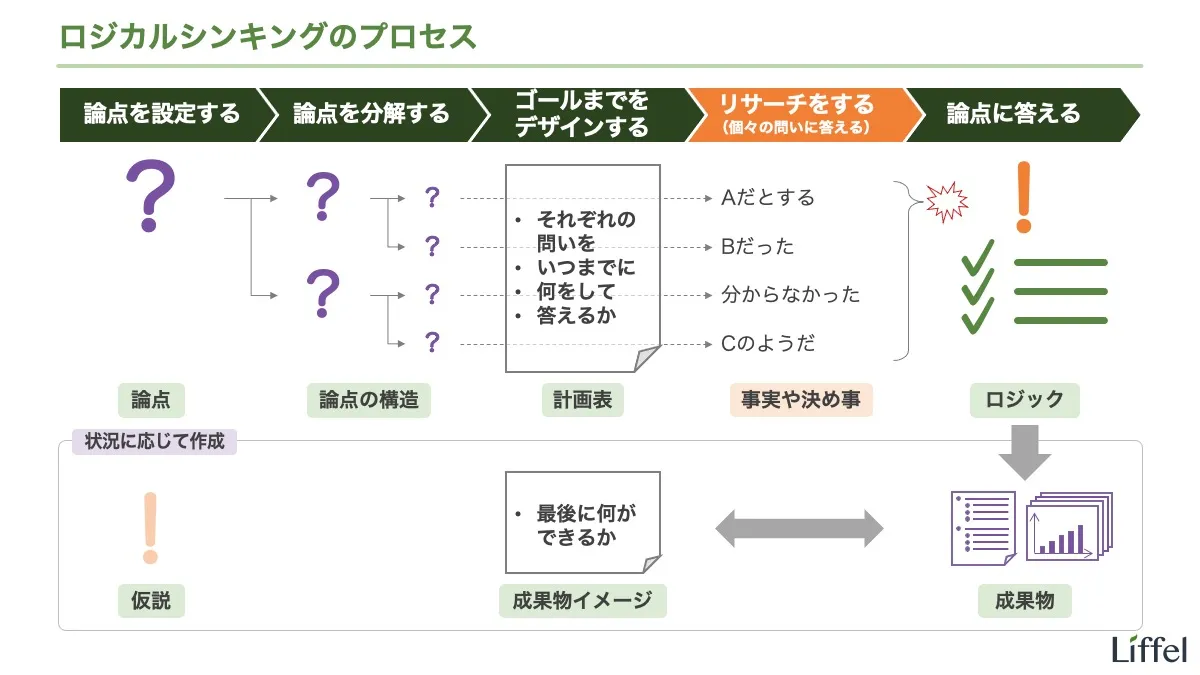

具体的には、論点を設定してから答えを出すまでを一連のプロセスとして捉え、何を、どのように行うべきかを学んでいきます。まずは全体像を押さえてください。

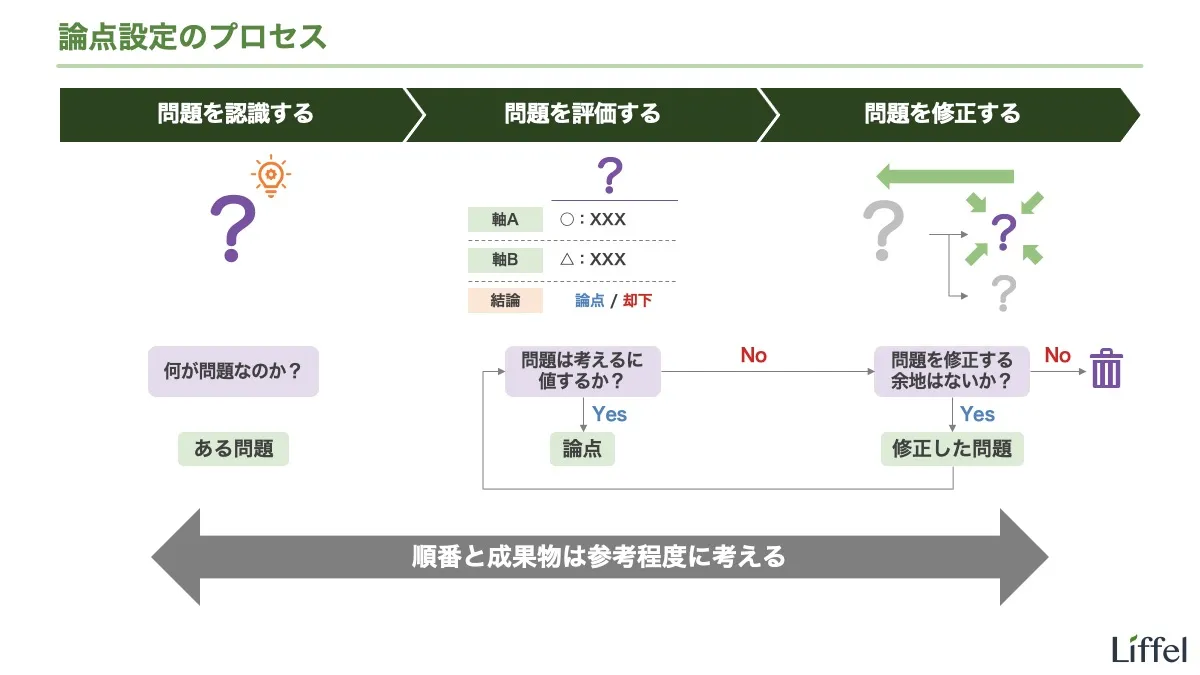

プロセス①:論点を設定する

ロジカルシンキングの最初のプロセスは、論点を設定することです。「正しい」論点を設定するには何をすればいいかを考えていきましょう。ここは答えが無いような話が多いため難易度が高いですが、重要度も桁違いです。なんとか頑張ってください。

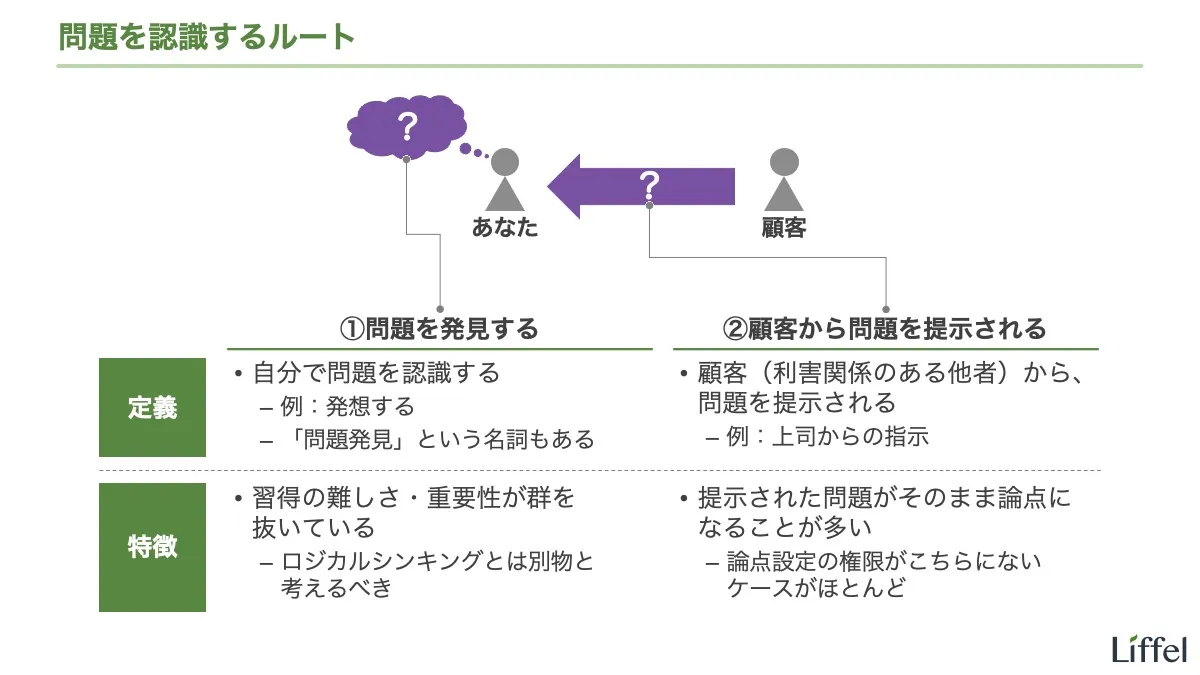

問題を認識する

(このセクションの以降の内容は執筆中です)

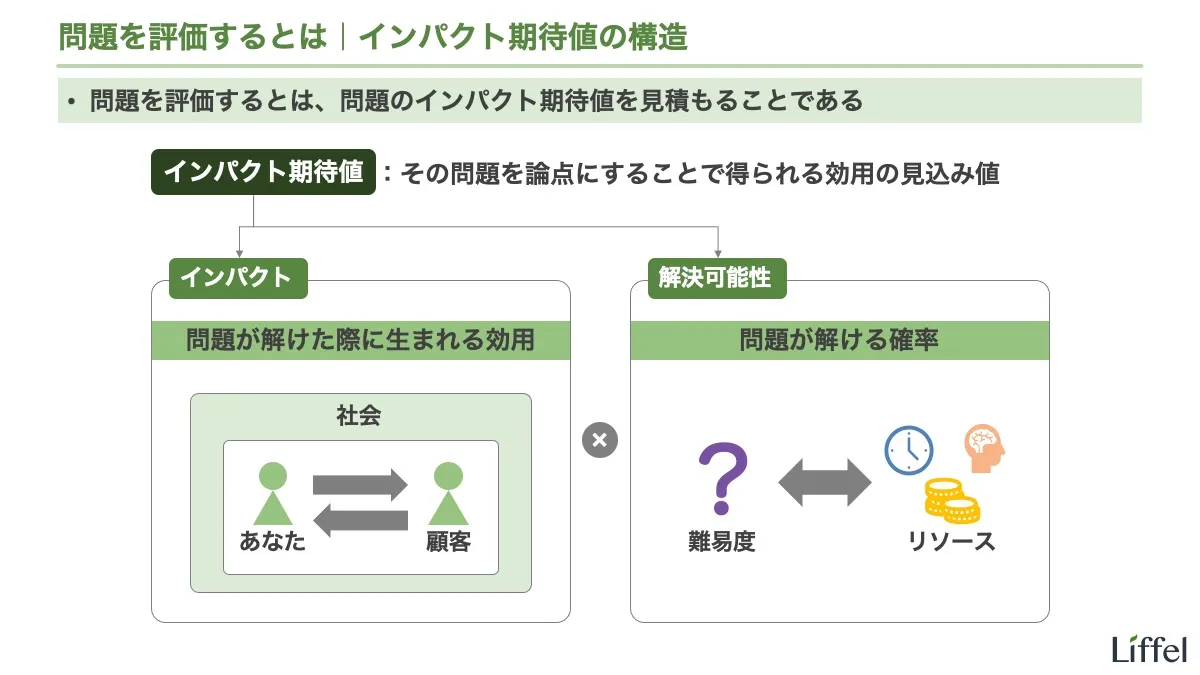

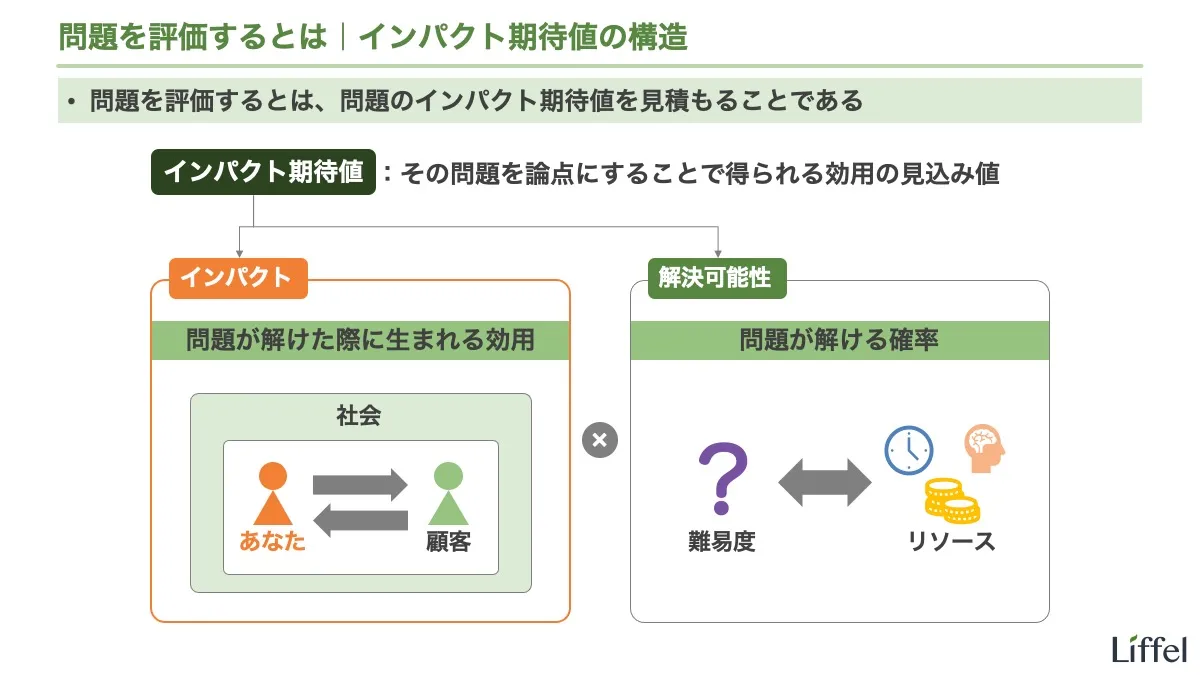

問題を評価する

(このセクションの以降の内容は執筆中です)

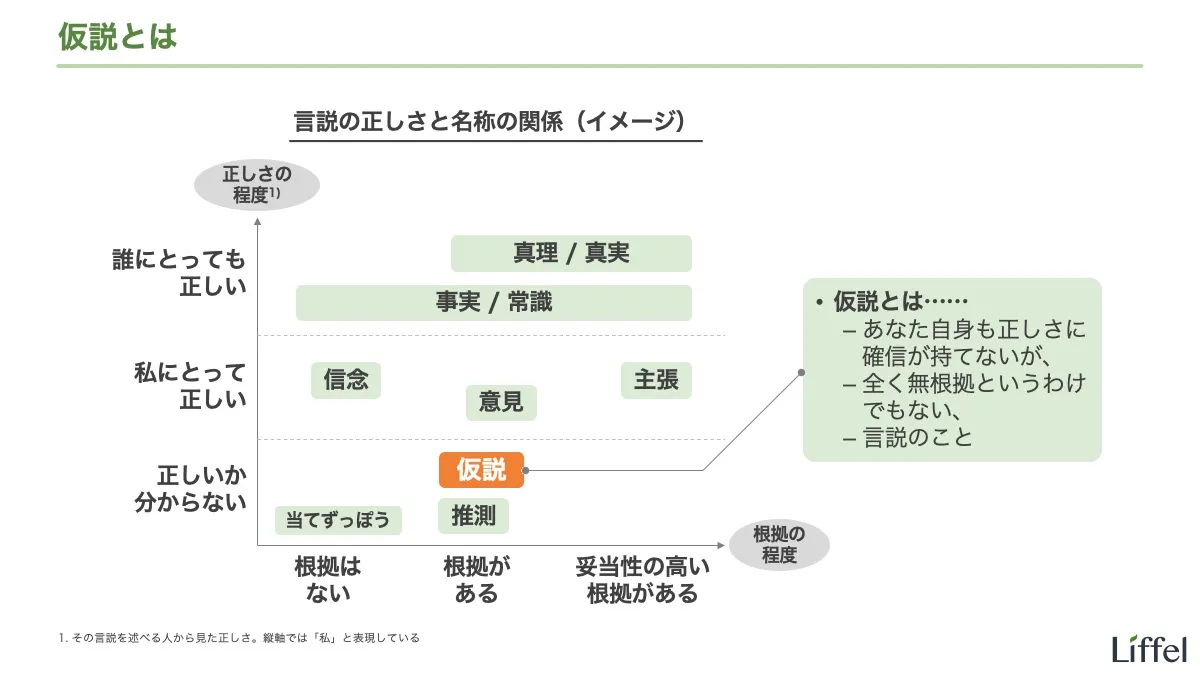

仮説を構築する

ロジカルシンキングでは、早いタイミングで仮説(仮の主張)が構築できるに越したことはありません(一部、例外はありますが)。「仮説」とは何か、なぜ早いタイミングで仮説を立てるべきなのか、どうしたら筋のいい仮説を立てられるかを考えていきましょう。

(このセクションの以降の内容は執筆中です)

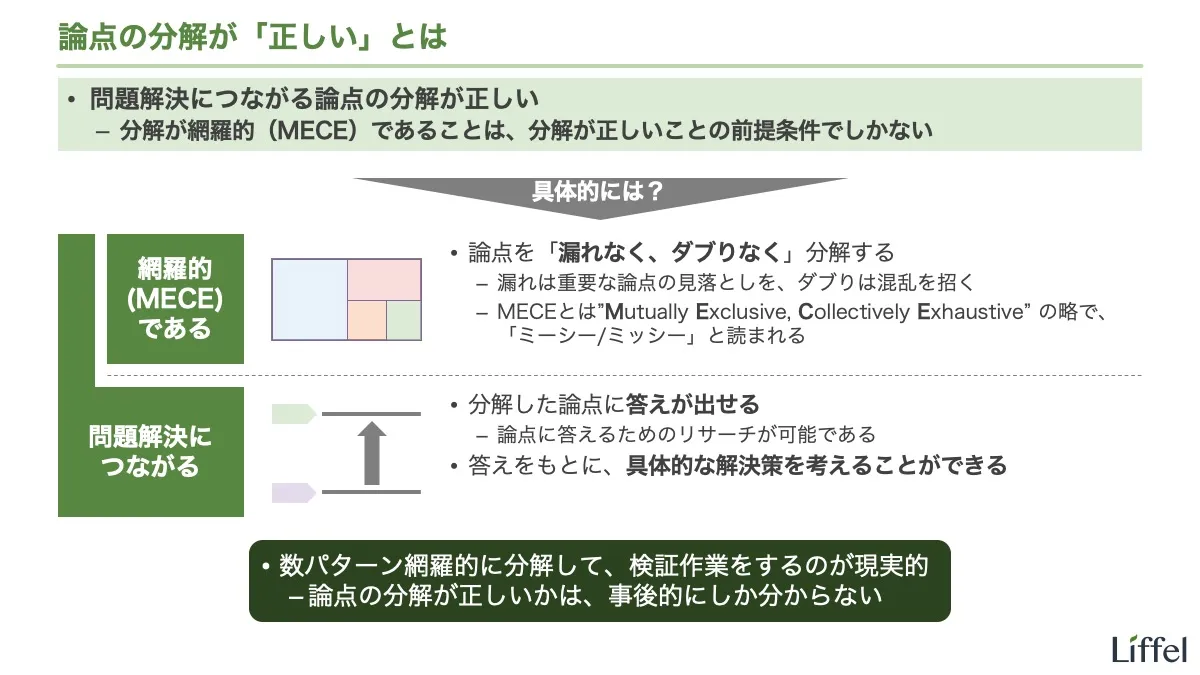

プロセス②:論点を分解する

論点を設定できたら、次は論点を分解します。このセクションでは、論点を分解するとはどういうことかを学び、そのために使える思考のツールを覚えていきましょう。

フレームワークの使い方

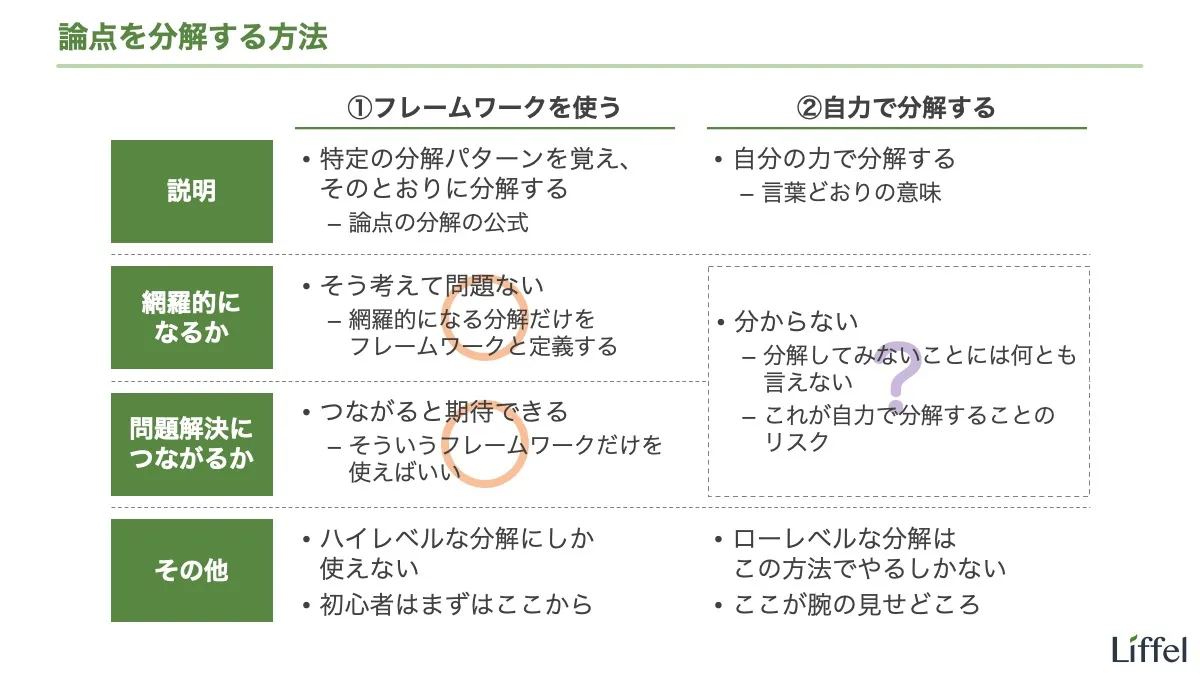

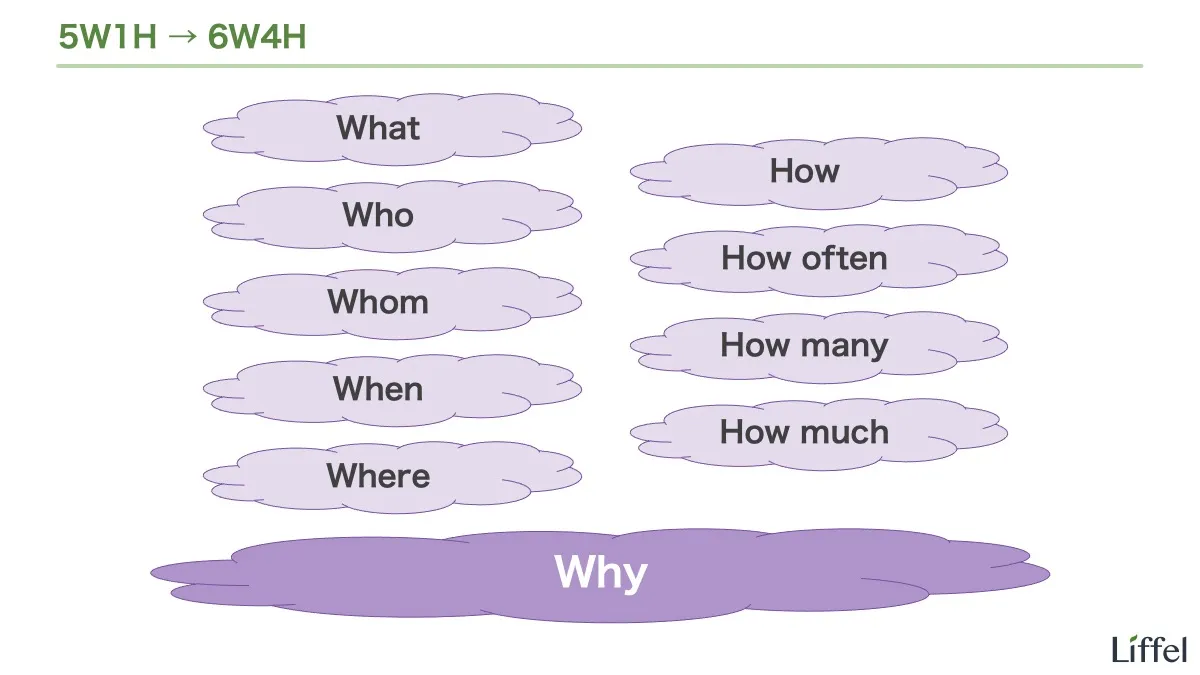

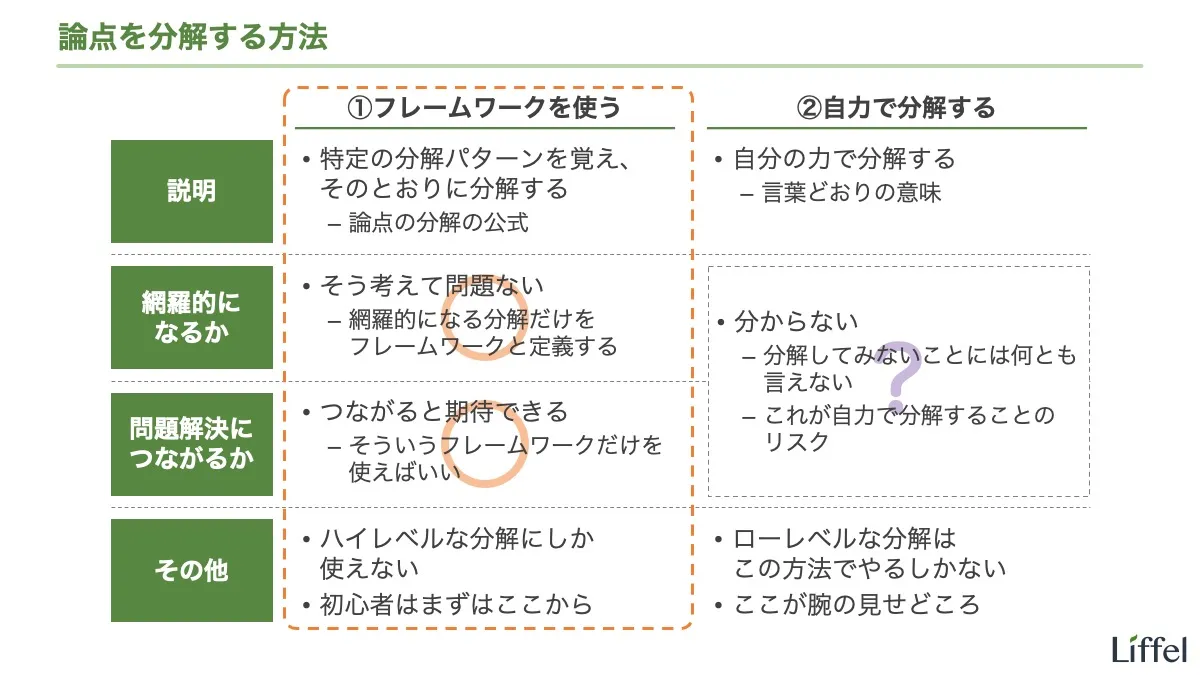

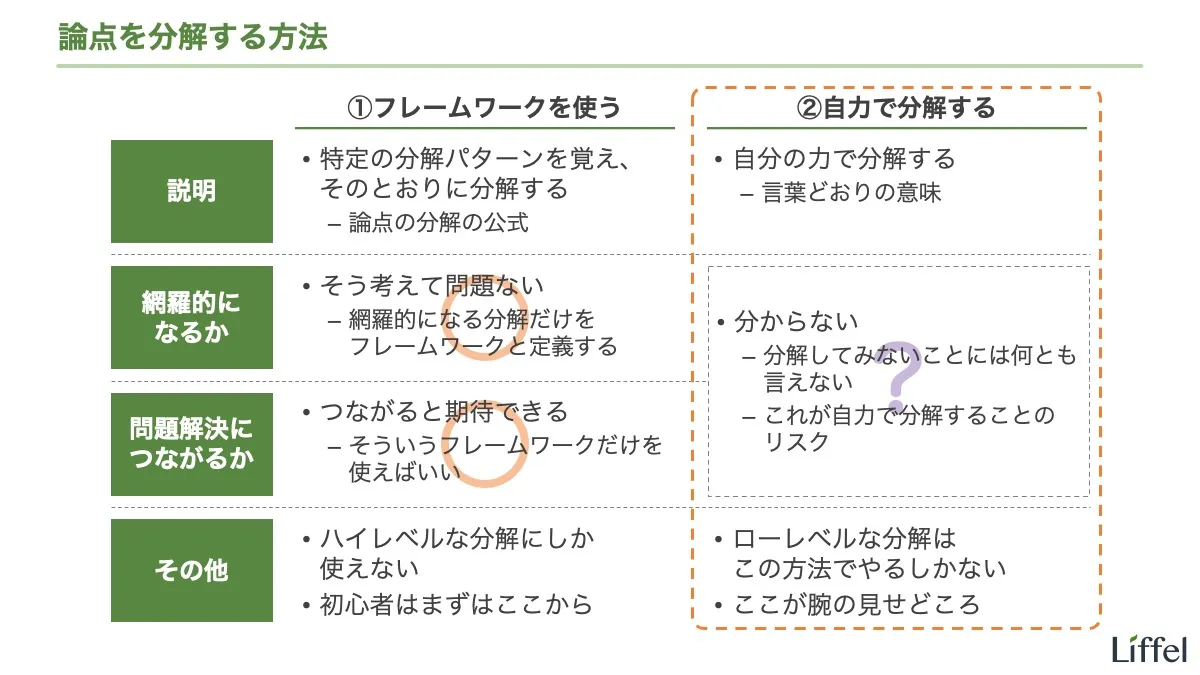

論点を分解する方法は、以下の2つに大別できます。

- フレームワークを使う

- 自力で分解する

このうち、簡単で即効性が高いのはフレームワークです。まずは基本的なフレームワークを覚え、実際に使ってみることで、「論点を正しく分解する」ということに慣れ親しんでいきましょう。

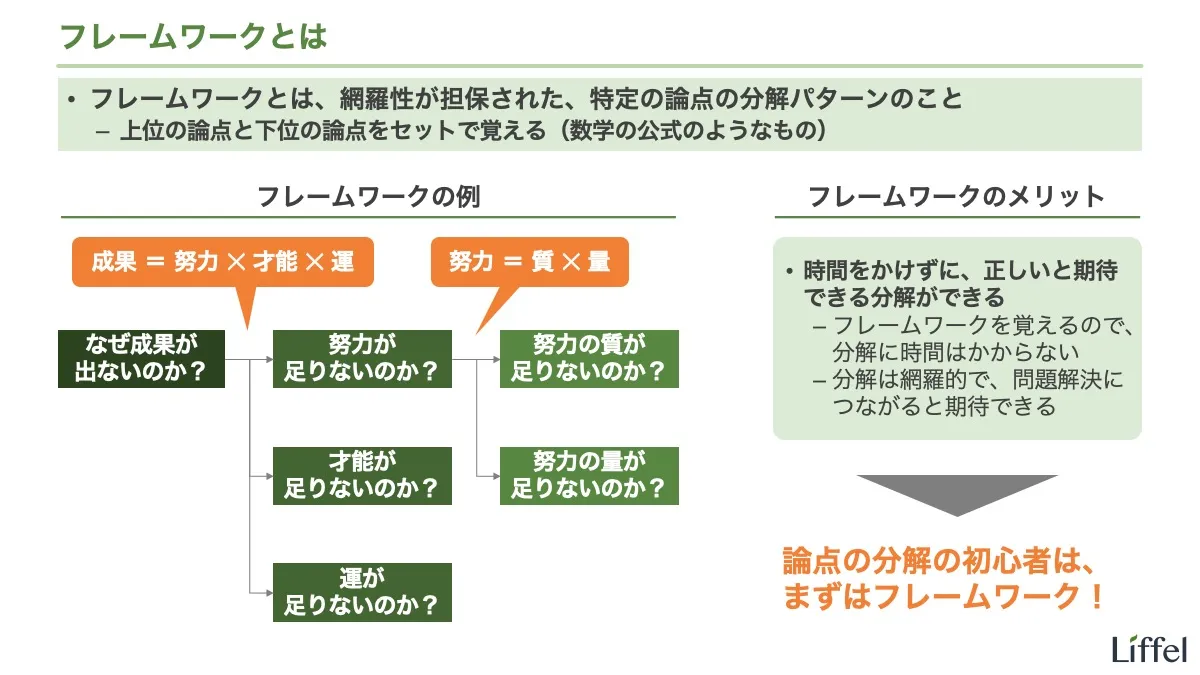

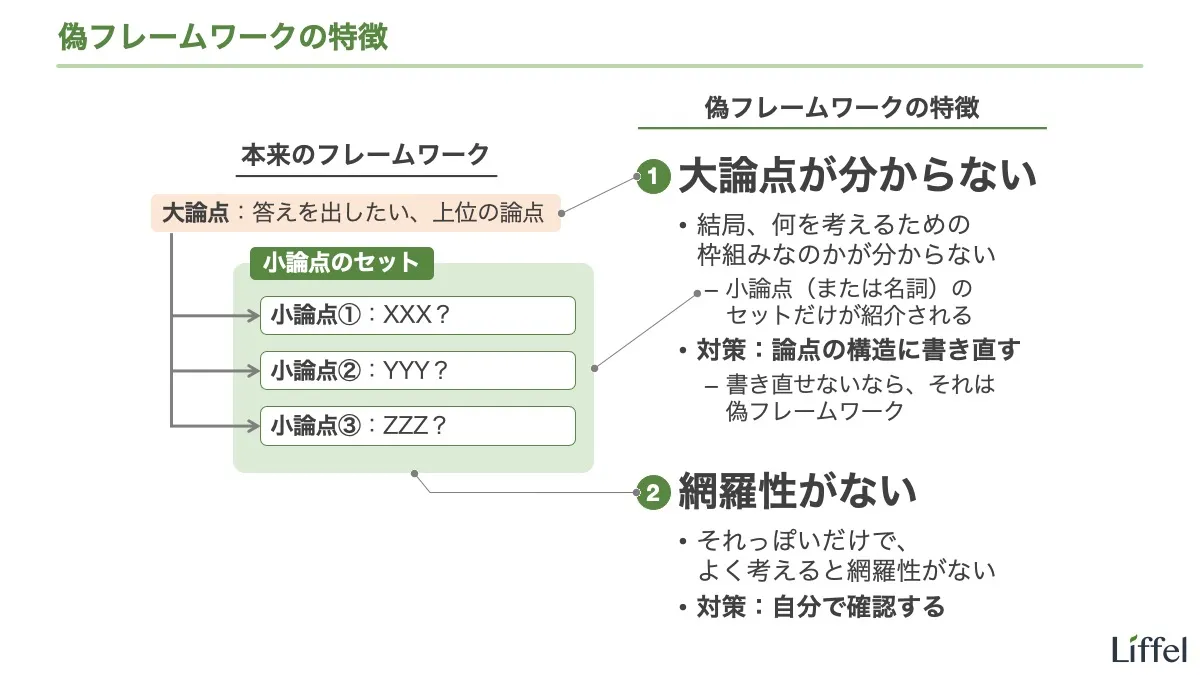

フレームワークの基礎

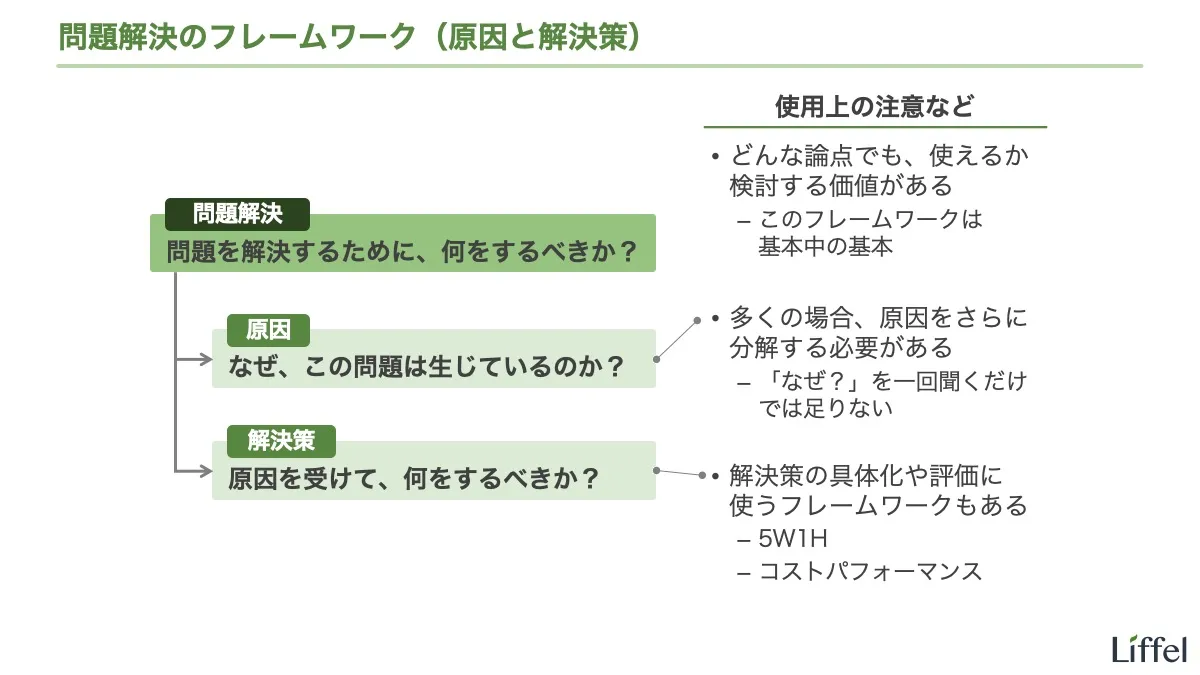

基本的なフレームワーク

ビジネスで使えるフレームワーク

ビジネスで利用するフレームワークに関しては、数が多くなった関係上、以下の「マーケティング」カテゴリーにて紹介しています。ロジカルシンキング学習を進めるうえで必須ではないので、ビジネスに関わっていない人は気にせず先に進んでください。

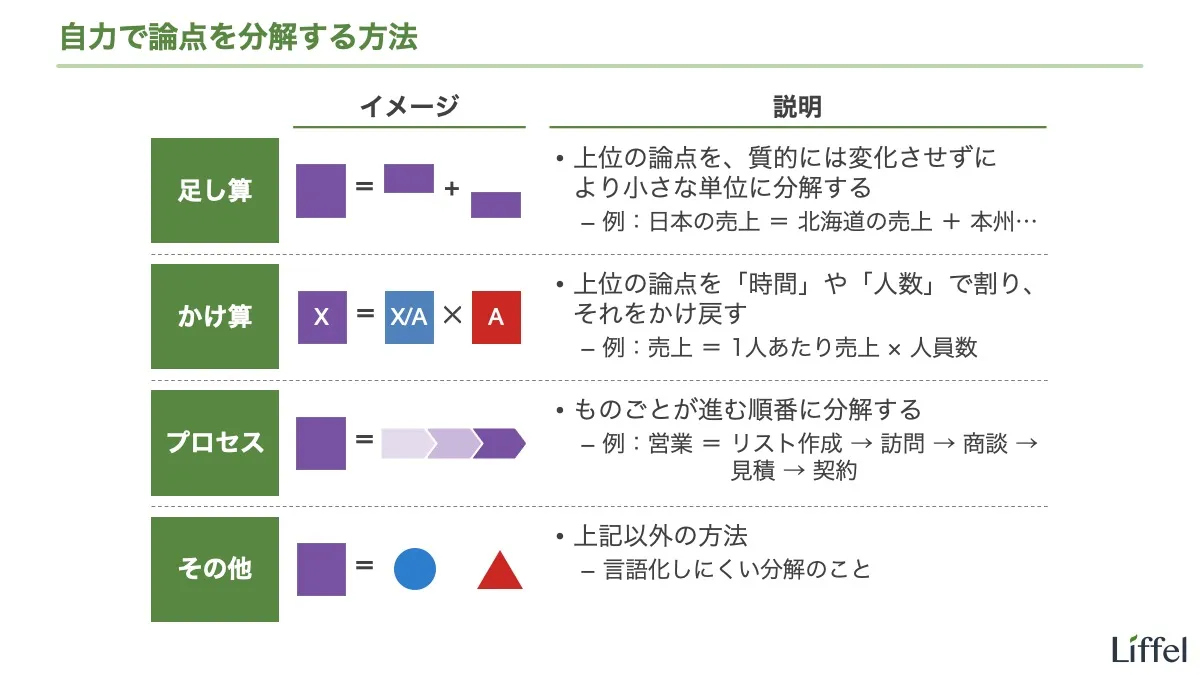

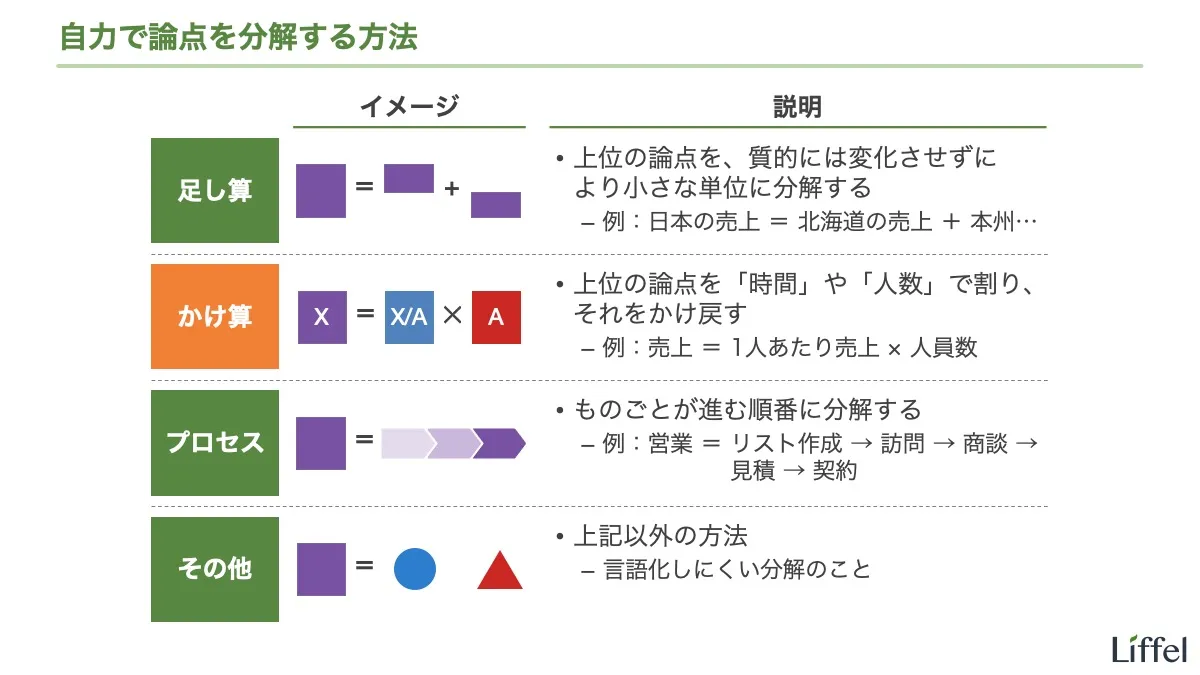

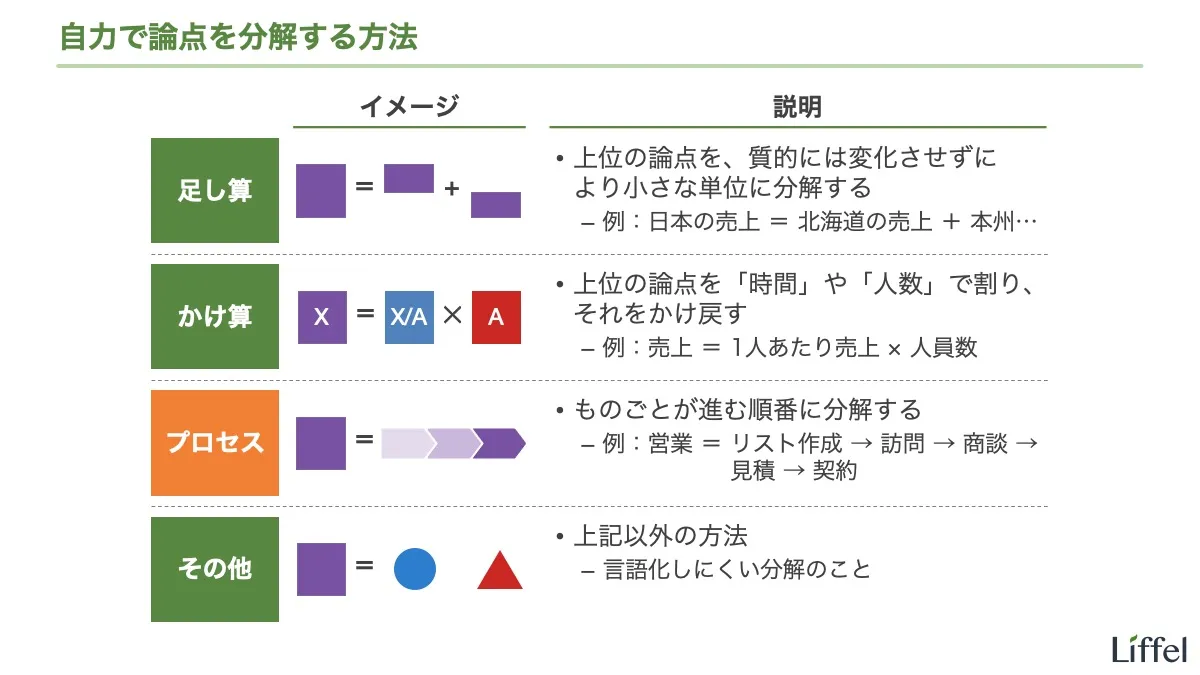

自力での分解

ここからは、論点を分解する2つめの方法である、自力での分解を学んでいきましょう。

フレームワークは便利ですが、個別具体的な論点を深いレベルまで分解するためには、どうしても自力での分解が必要です。分解の切り口を覚え、様々な論点に対処する方法を学んでいきましょう。

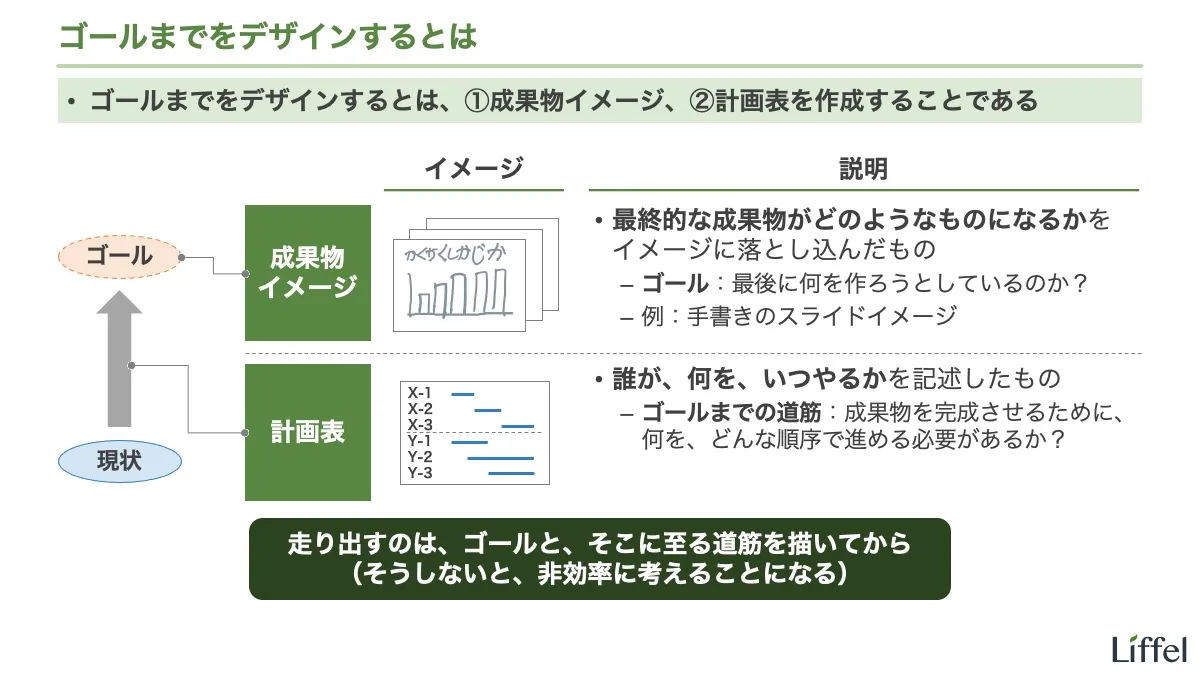

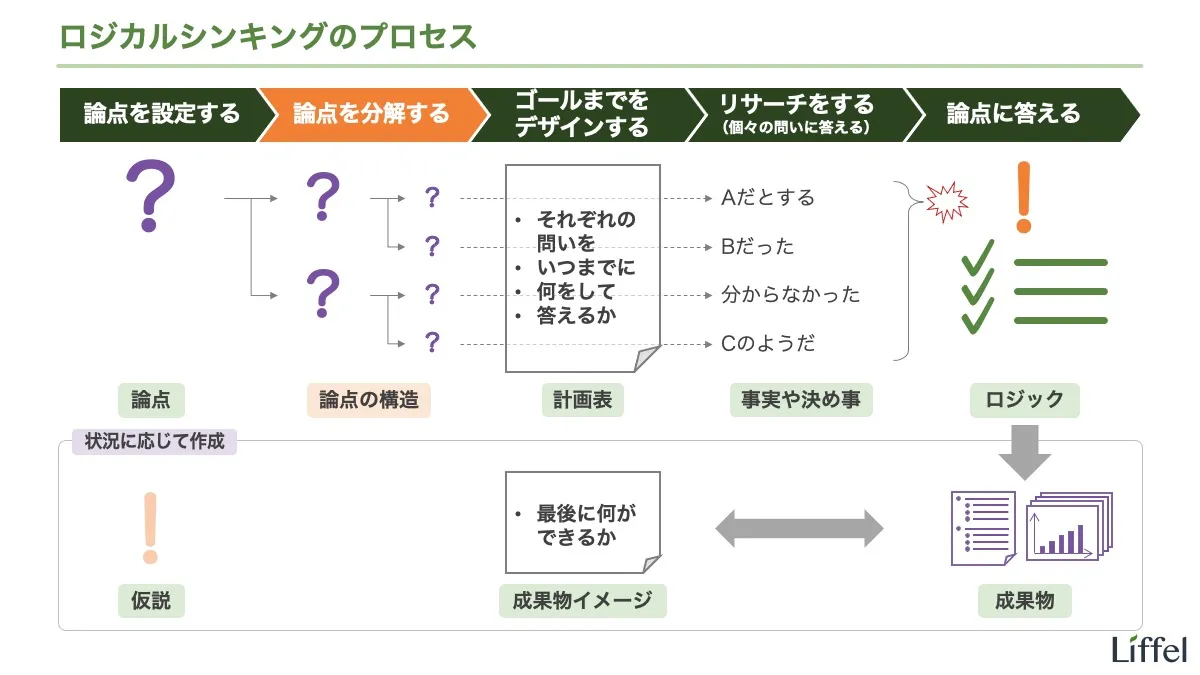

プロセス③:ゴールまでをデザインする

論点が分解できたら、次はゴールまでをデザインします。すぐにはリサーチに移らずに、最終成果物までの道筋を描きましょう。このセクションでは、ゴールまでをデザインする具体的な方法を解説します。

(このセクションの以降の内容は執筆中です)

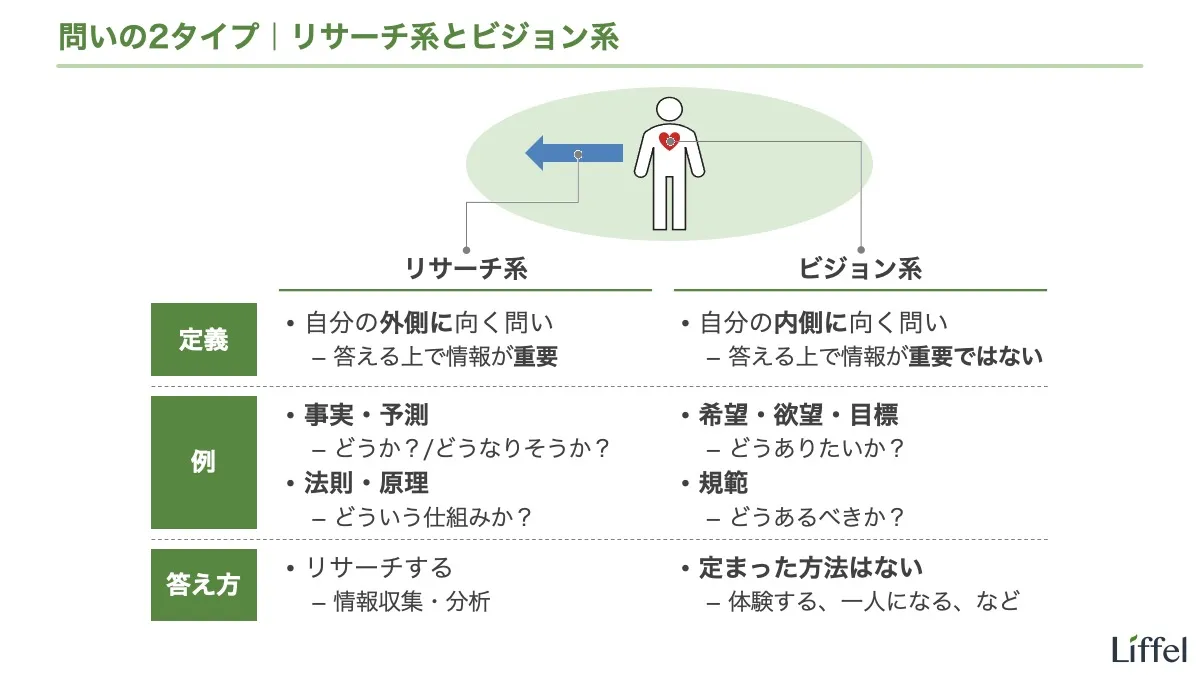

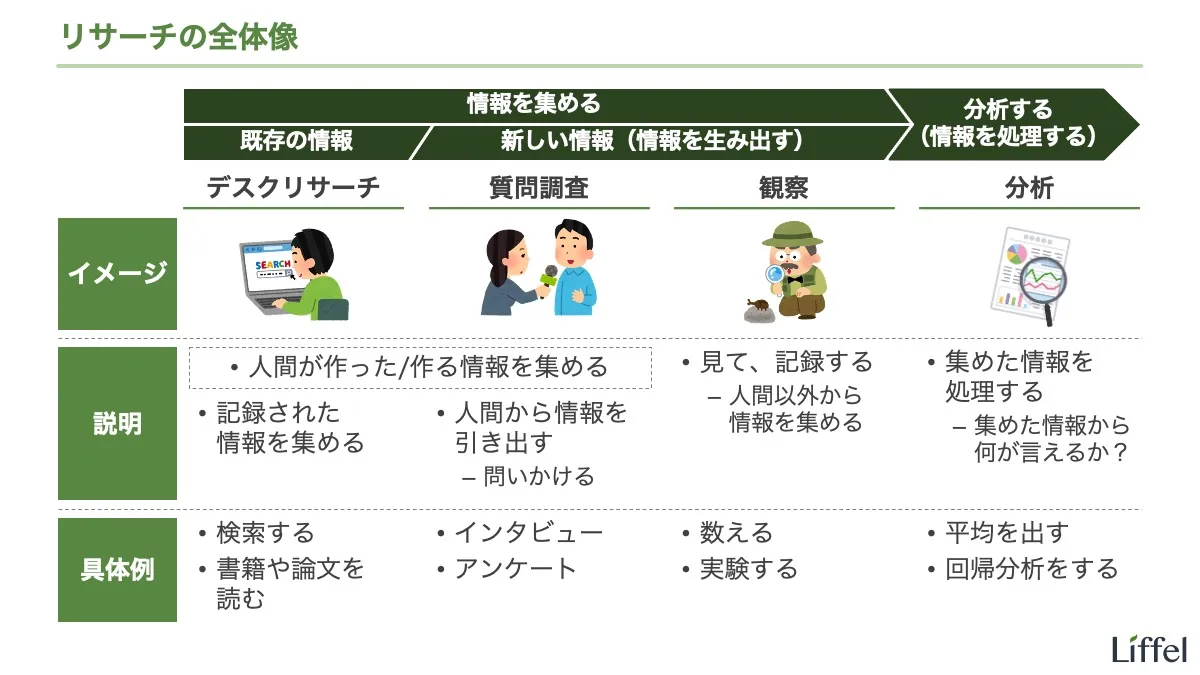

プロセス④:リサーチをする

ここからは、立てた問いに答えを出す方法を学んでいきましょう。原則としてはリサーチをするのですが、一部のタイプの問いはリサーチでは答えが出せません。そのあたりの話を最初にして、そこからはリサーチを掘り下げます。

(以降の内容は執筆中です)

Footnotes

-

当サイトでは「ロジカルシンキング」という言葉を厳密な意味での「論理的思考(与えられた前提が正しいとしたうえで、推論の妥当性が成立している考え方)」とは別物だと考えます。 ↩