このエントリーでは、思考法とは何か、どんな種類があるのかについて説明します。

ロジカルシンキング、デザイン思考など、巷には数々の思考法が溢れています。最近は思考法のバーゲンセールと言っても過言ではない状況になってきました。

しかし、思考法とは本来、私たちの助けになる、便利なものです。これを機に、思考法というものを俯瞰的に捉えてみてください。

では始めましょう。

toc

思考法とは

まずは、思考法とは何かを定義しましょう。「思考法」なんだから「思考のやり方」でいいだろう、と思うかもしれませんが、そうも言っていられない状況があるため(後述)、きちんと定義します。

思考法とは、問題解決のノウハウのことです。当サイトでは、これを「思考法」の定義とします。

思考法:問題解決のノウハウ

ただ、こんなことを言われてもピンときませんよね。順に説明します。

思考法の具体例

とりあえず、思考法の具体例を見てください。

- 「XXシンキング」系

- ロジカルシンキング

- クリティカルシンキング

- クリエイティブシンキング

- ラテラルシンキング

- 「XX思考」系

- 論理的思考

- 論点思考

- 仮説思考

- デザイン思考

- エッセンシャル思考

このようなものが思考法です。あなたもいくつかは聞いたことがあるでしょう。

なお、「シンキング」と「思考」には、意味上の違いはありません。単に英語か日本語かというだけの話で、どちらも「思考法」を意味します。特に区別はされていないし、好みで入れ替えても構いません1。

問題解決とは

先述のとおり、上で紹介したような思考法はすべて、問題解決のノウハウです。

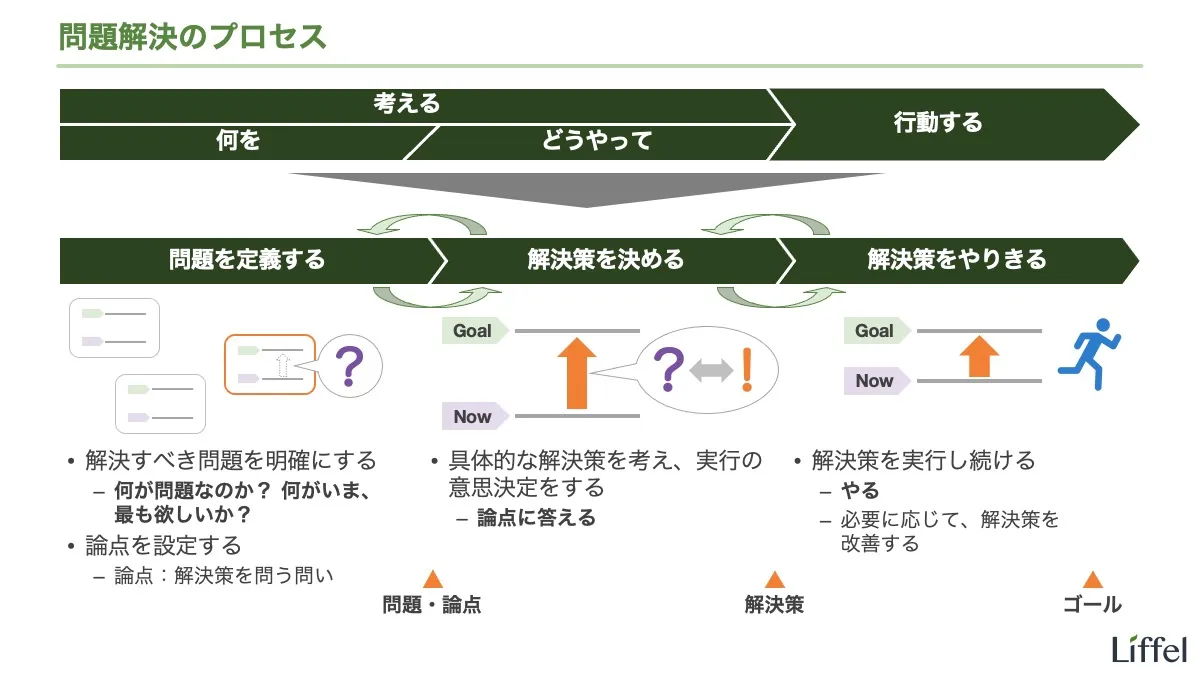

どういうことでしょうか? まずは問題解決の全体像を確認しましょう。

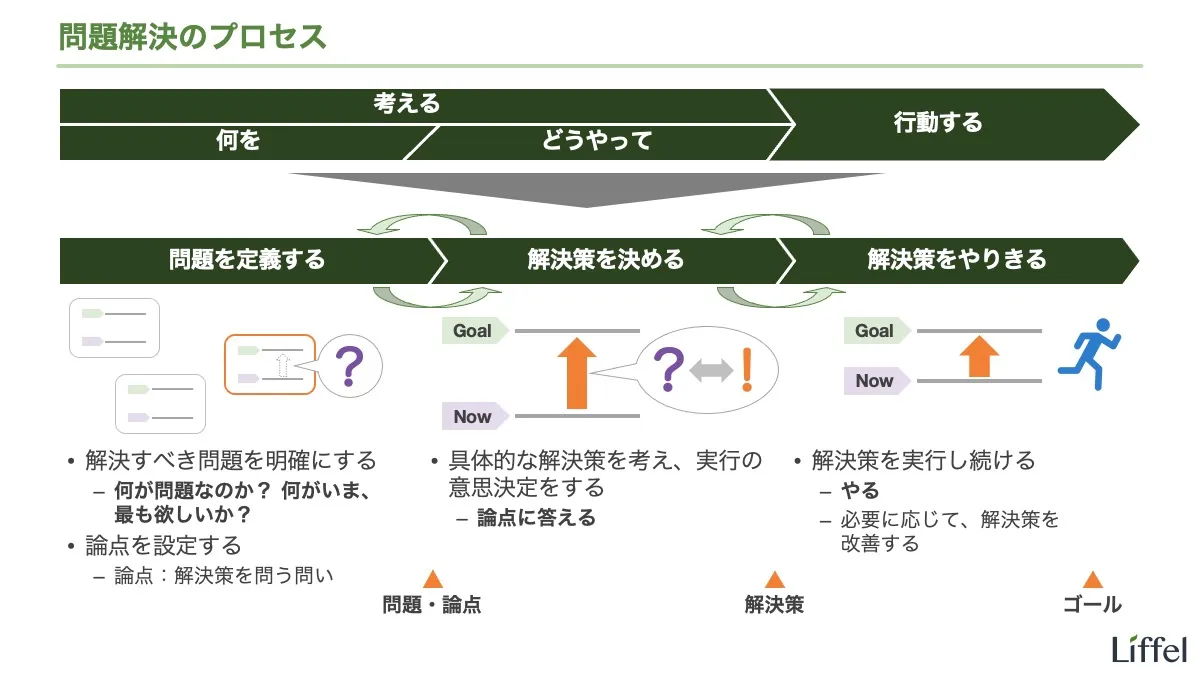

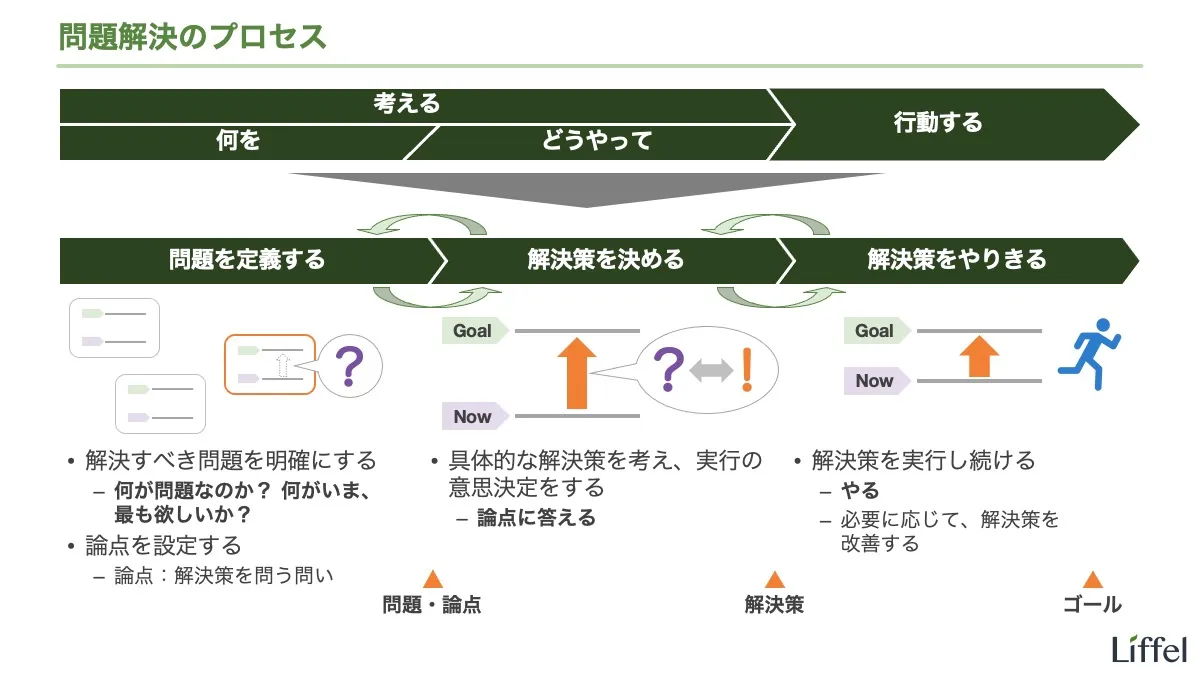

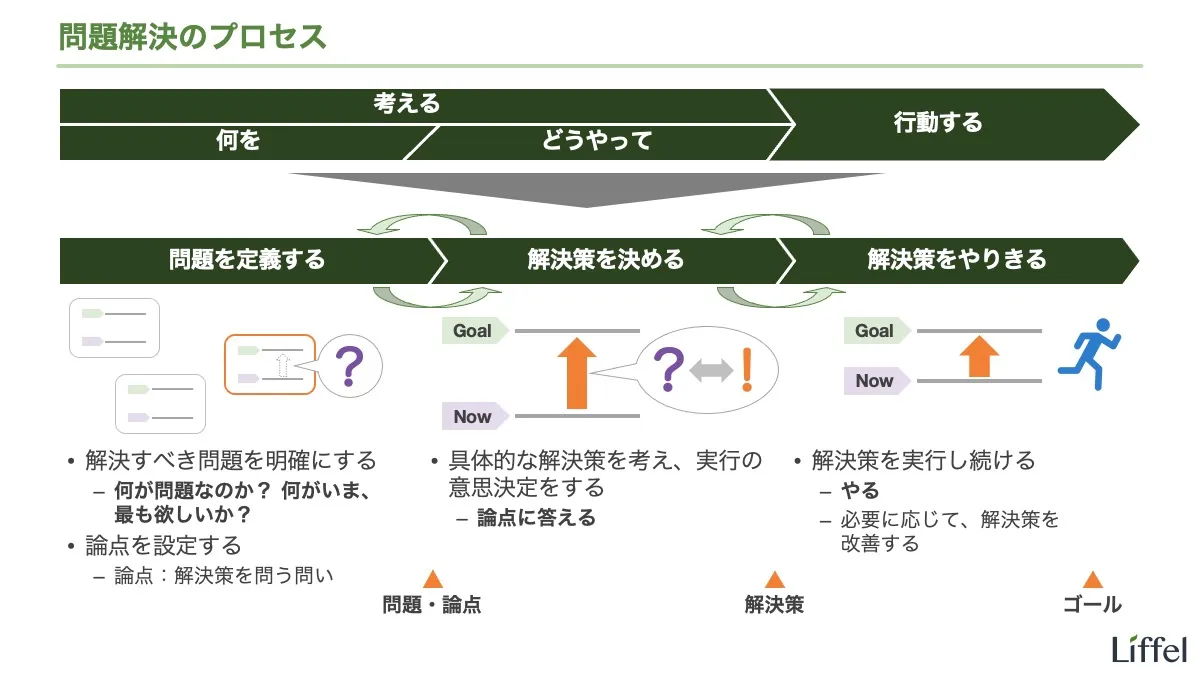

このように、問題解決とは、以下の3ステップを通じて、現状をゴールへ到達させることです。

- 問題を定義する:何をゴールとするか(どの問題にリソースを投入するか)を決める

- 解決策を決める:実行する解決策を決める

- 解決策をやりきる:決めた解決策を実行し、ゴールに到達する

問題解決の詳細は以下のエントリーを参考にしてください。これ以降は、問題解決に関しては理解できていることを前提に話を進めます。

問題解決と思考法

問題解決と思考法は、どのような関係にあるのでしょう? もう一度スライドを見てください。

これだけのプロセスを、何の手がかりもなしに進めるのはきついですよね。その手助けとなるのが思考法だということです。

水泳にたとえるとでしょう。なんの知識もなしにプールに飛び込んでも、速く泳ぐことは不可能ですよね。溺れるか、せいぜい犬かきでゆっくり進むのが関の山です。

そこで、私たちは泳法を使います。知ってのとおり、有名なのは以下の4泳法です。

- クロール

- 背泳ぎ

- 平泳ぎ

- バタフライ

これらの泳法を使うと、速く泳げたり、楽に泳げたりしますよね。思考法とは、問題解決においてこれに相当するものです。

つまり、思考法を知っていれば、問題解決をうまく行えるということです(厳密には、その可能性が高まる)。問題解決という海を、思考法を使って泳ぎ切るわけですね。

思考法を学べば、問題解決をうまく行えるようになる

ただ、思考法は泳法と違って、数が4どころではありません。そこで、大きな分類で整理したり、有名どころを押さえる意味が出てきます。

思考法 ≠ 体系だった学問

思考法の分類の前に、もうひとつ重要なポイントを押さえてください。

ほぼすべての「思考法」と呼ばれるものは、単なる個人の経験則や体験談であり、多数の人間が関与して作られた、体系だった学問ではありません。

理由はシンプルで、大半の思考法の起源はビジネス書のコンテンツだからです。たとえば、「ロジカルシンキング」という言葉が日本で普及したのは以下の書籍の功績であると言われています。

ロジカル・シンキング本屋に行くとわかりますが、先ほど紹介した思考法のリストなど、ほんの序の口です。おそらく、「XXシンキング/思考」というタイトルのビジネス書は、優に100を超えるでしょう。その手のタイトルにすると売れ行きがいいのかもしれません。それくらい、現在はあらゆることを思考法として扱う風潮があります。

そして、ビジネス書というのは、著者が好き勝手に書くものです。教科書のように、検定を通過しなければ発売できない類のものではありません。私も例に漏れず、当サイトにおける「ロジカルシンキング」を、私の好きなように書いています。

思考法とは、元を辿れば個人の経験則や体験談に過ぎない

これが、わざわざ思考法を「問題解決のノウハウ」という安っぽい言葉に定義した理由です。

「シンキング/思考/思考法」という言葉には高尚な響きがあるので、そういうタイトルの書籍が増えるのは仕方ないでしょう。しかし、思考法は、本質としてはそんなにたいしたものではありません。一部の例外はありますが、それについては後述します。

言い換えると、思考法に対して、学校で習う教科のような圧倒的な正しさや、緻密な体系を期待すべきではありません。大半の思考法は歴史の洗礼を受けていないどころか、多人数の批判にも晒されていないのです。下手をすると、あなたの目の前にある思考法は単なる「売れなかった本のタイトル」かもしれません。

思考法を学ぶうえで注意すべきこと

「思考法は単なる個人のノウハウだ」という事実は、これから思考法を学ぶあなたにとっては、以下の2つの意味を持ちます。

- 「その思考法はどういうものか」を理解しようとしても、限界がある

- 「シンキング/思考」という言葉にこだわる意味はない

まず、思考法を俯瞰的に捉えようとする努力は、ほどほどにしておくべきです。著者(コンテンツ作成者)によって、同じ名称の思考法でも定義・内容が変わってくるからです。

たとえば、当サイトで解説しているロジカルシンキングは、先ほど紹介した『ロジカル・シンキング』という書籍とは一致しません(ダブる部分もありますが)。また、私は「ロジカルシンキングとクリティカルシンキングは実質的に同じものだ」という立場をとりますが、この2つを異なるものだとする人も存在します。

このような背景があるため、「XXシンキングとはこういうものだ」ということを理解しようとしても、答えは出ないでしょう。

それよりは、実際に手にとった思考法の中で、役に立ちそうな部分を積極的に使うべきです。

あなたが思考法を学ぶ目的は、問題解決をうまくやることであって、思考法の専門家になることではないはずです。役に立ちそうだと思ったら、その思考法を気軽に実践しましょう。試す状況を適切に選べば、失敗しても失うものはありません。

「その思考法はどういうものか」を理解しようとするよりも、目の前にある思考法から役に立つことを探すべき

次に、「シンキング/思考」という言葉にこだわる意味もありません。別のタイトルをつけられたビジネス書であっても、問題解決に使えるノウハウが書いてあるなら、それを排除する理由はないですよね。

たとえば、以下の『7つの習慣』は「シンキング/思考」というタイトルではありませんが、問題解決に使えるノウハウが掲載されているので、立派な思考法だと言えます。

完訳 7つの習慣 人格主義の回復これ以降は、「XX・シンキング/思考」という名称かに関わらず、問題解決のノウハウが掲載されているコンテンツはすべて「思考法」として扱います2。ご了承ください。

思考法の種類

準備ができたので、ここから思考法を分類します。ただし、このエントリーでは大分類を紹介するに留めるのでご了承ください。

また、先述のとおり、思考法を俯瞰的に捉えて分類することには限界があります。本エントリーでの解説は参考程度に考えて、個々のコンテンツを手にとり、実践することを重視してください。

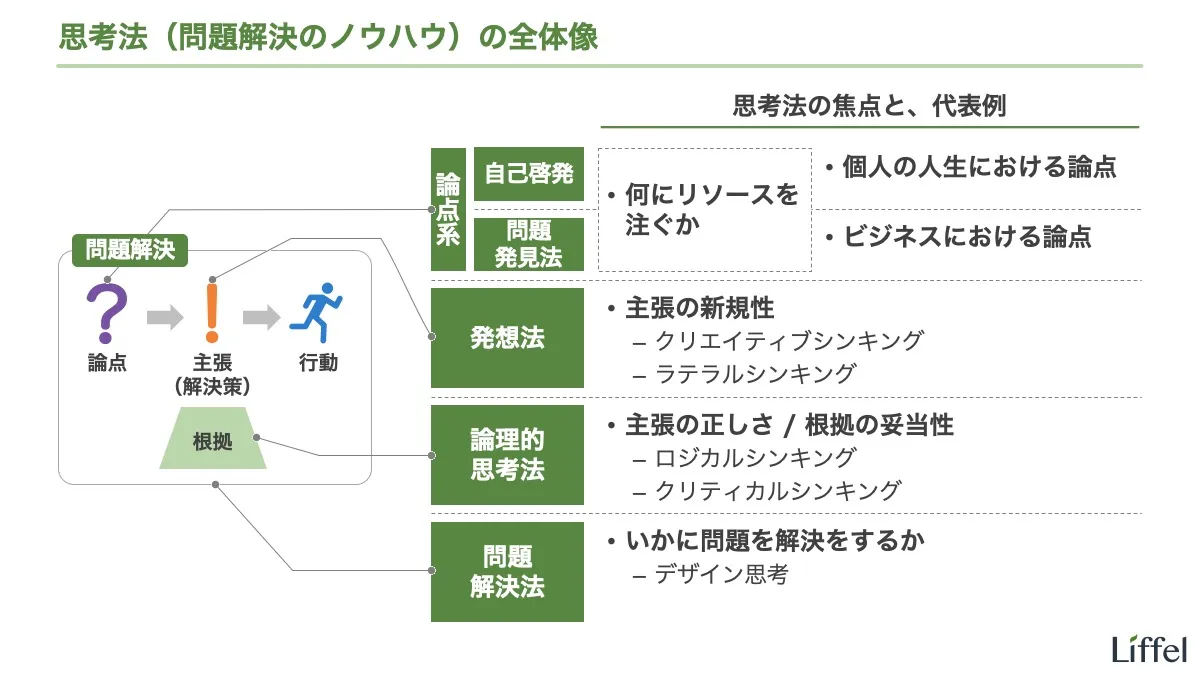

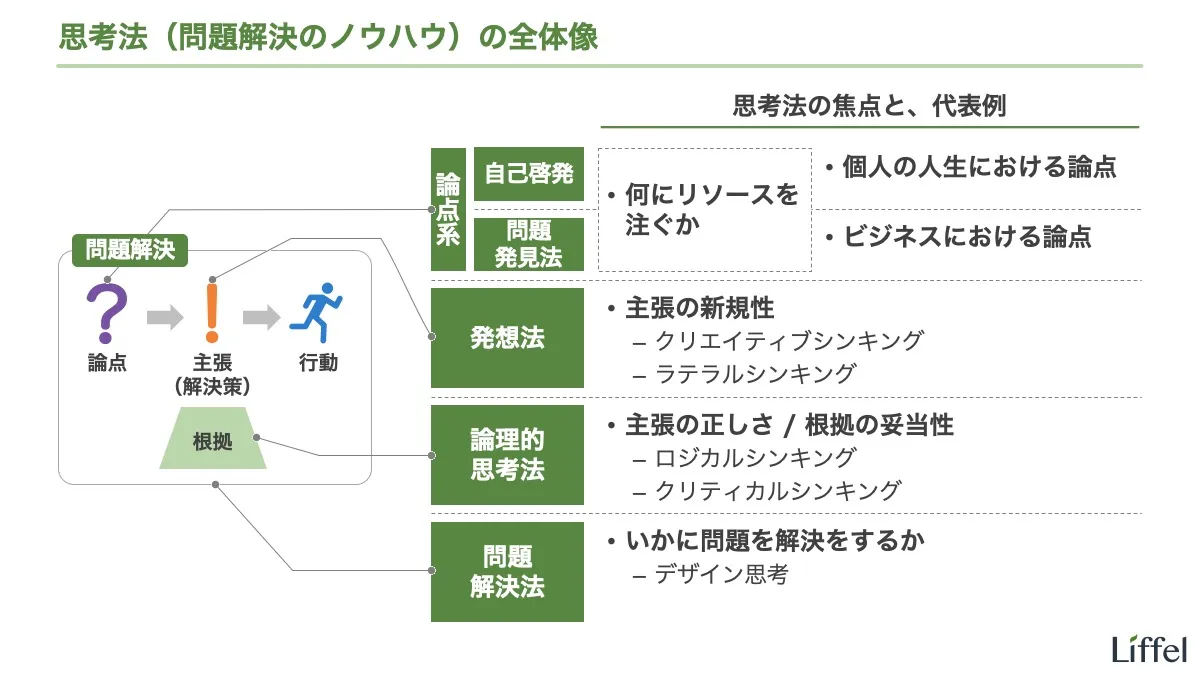

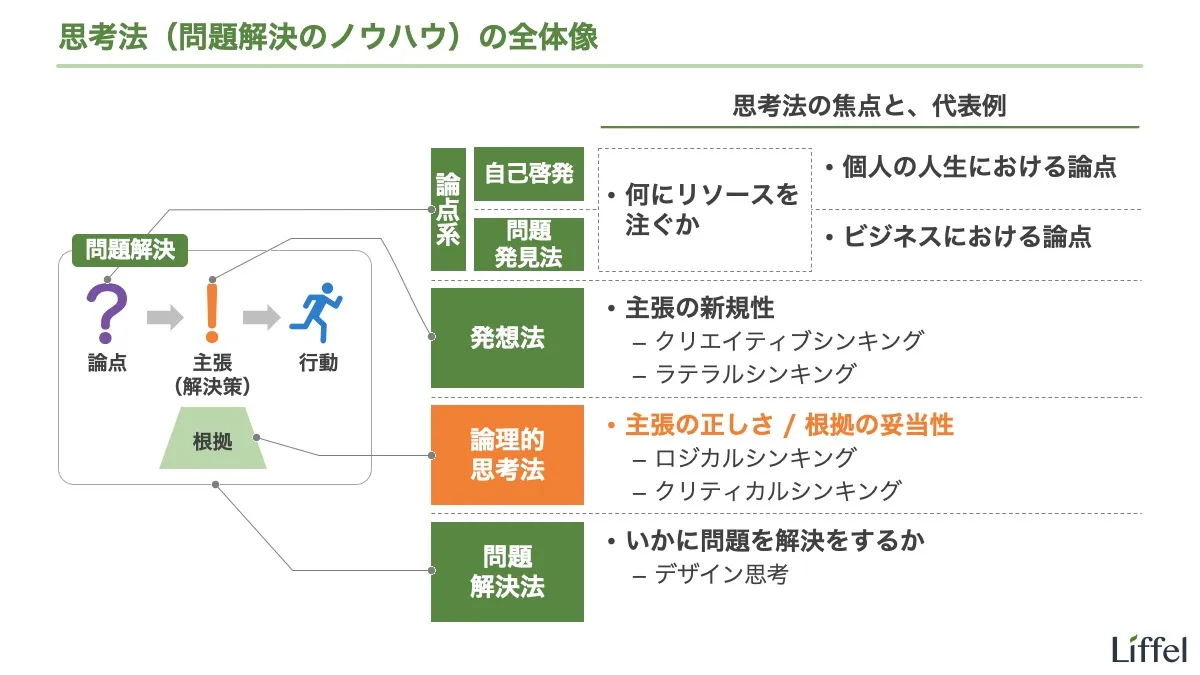

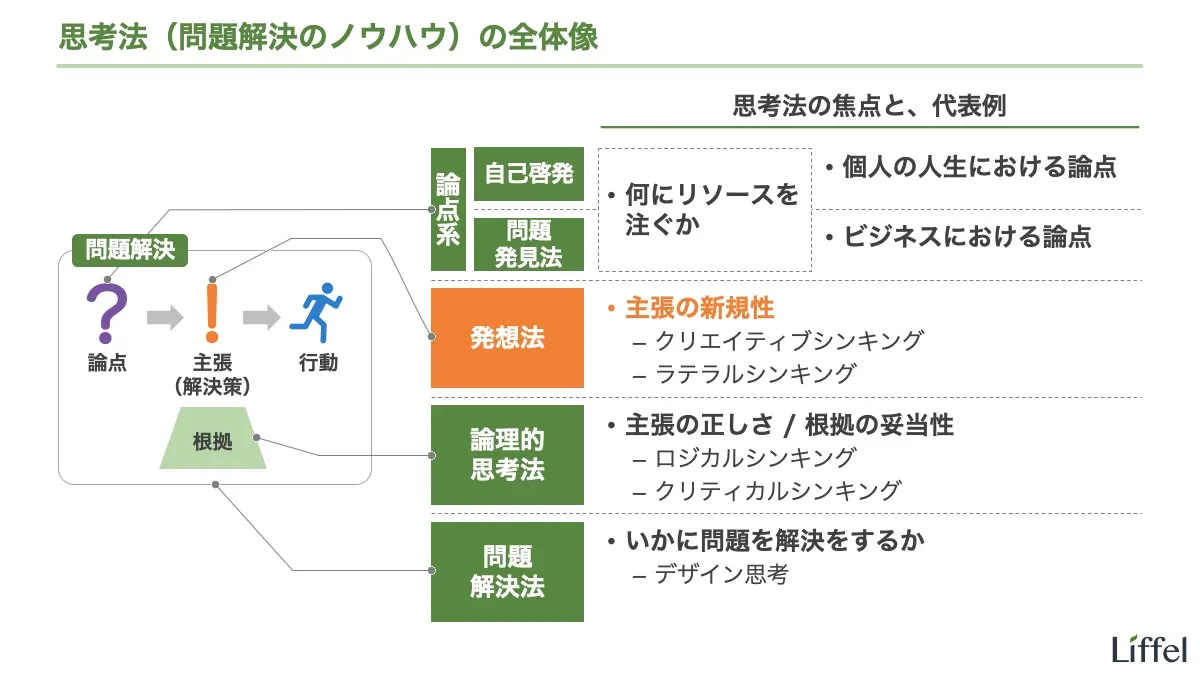

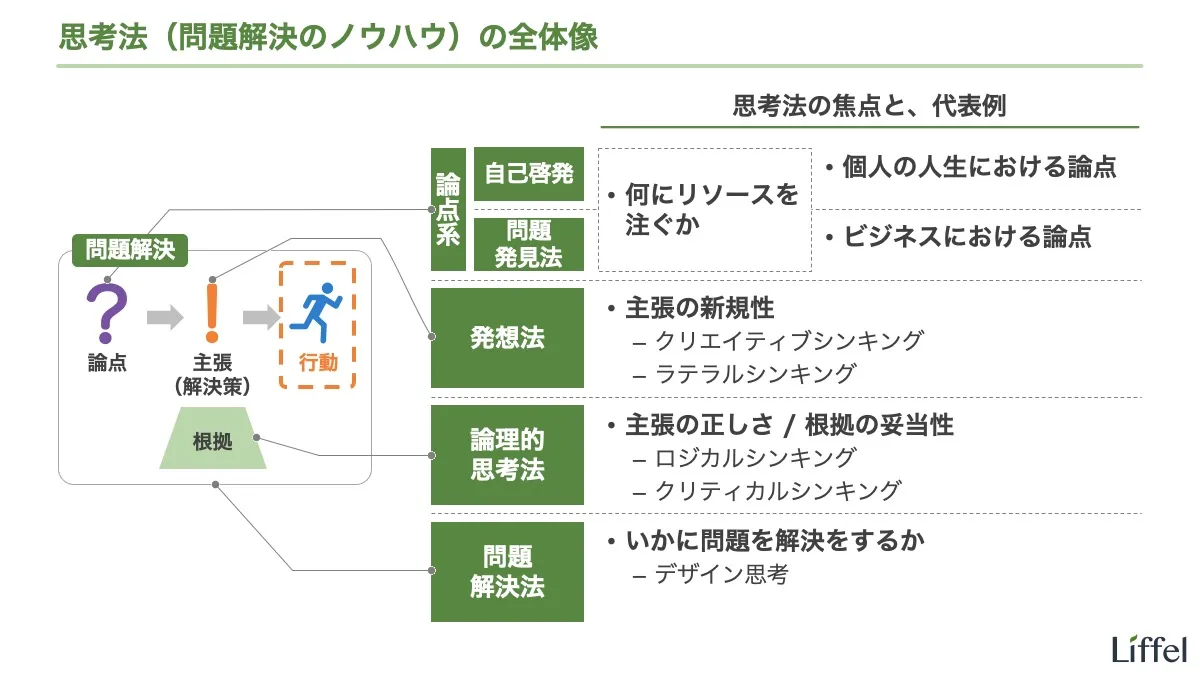

では始めましょう。以下のスライドに、思考法の全体像をまとめました。

左側は、先ほど説明した問題解決のプロセスをシンプルにしたものです。主張の下に「根拠」が追加されていますが、これに関しては後述します。

まずは、思考法によって、問題解決のどこに焦点を当てるかが異なるという点を押さえてください。当サイトでは、焦点を当てているポイントで思考法を分類します。

思考法によって、問題解決のどこに焦点を当てるかが異なる

順に見ていきましょう。

思考法の種類①:論点系

まず、問題・論点に焦点を当てている思考法のことを、「論点系」と呼ぶことにします。

論点系とは

問題解決でもっとも重要なことは、解決しようとする問題・答えを出そうとする論点を間違えないことです。言い換えると、正しいゴールを目指すことがすべてです。

本当は東に行きたいのに、南に早く着いても意味がないですよね。走り方を考えたり、懸命に走ったりする前に、どこに行きたいか・行くべきかをよく考える必要があるわけです。

論点系が焦点を当てるのは、まさにそこです。このタイプの思考法では、リソースを注ぐべきことを見定め、そこにリソースを注ぎ込むための態度やテクニックを学びます。

論点系:「何にリソースを注ぐべきなのか」に焦点を当てる思考法

論点系が扱う問いは、以下のようなものです。

- 何にリソースを注ぐべきか?

- それはどうやったら見つかるか?

- リソースを注ぐべきことに集中するために、何をすればよいか?

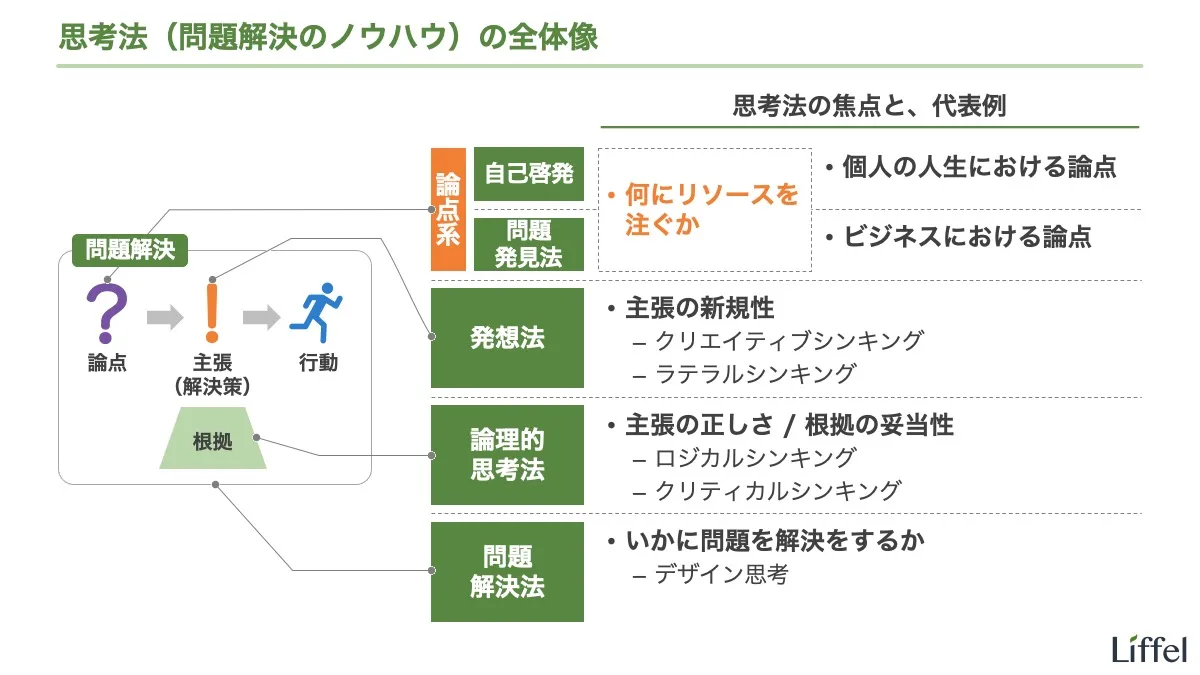

自己啓発と問題発見法

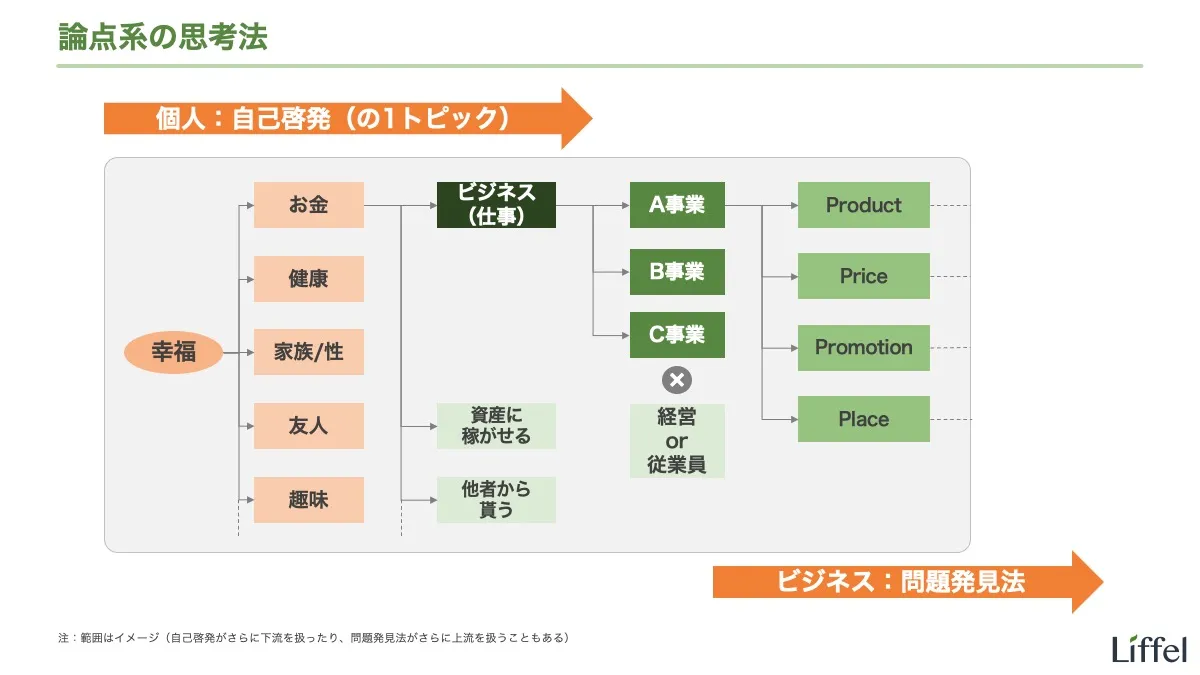

論点系の思考法は、議論の対象によって「自己啓発」と「問題発見法」に分かれます。違いを以下のスライドで確認してください。

簡潔に言うと、「個人の人生において幸福を実現するために、何にリソースを注ぐべきか」を考えるのが自己啓発で、「ビジネスにおいて、何にリソースを注ぐべきか」を考えるのが問題発見法です3。

なお、厳密には「自己啓発」ではなく、「自己啓発の1トピック」です。「自己啓発」と呼ばれるコンテンツの中に、個人のリソース配分について論じているものが多々あるということです。例としては、以下のものが挙げられます(以降、書籍にはAmazonリンクを掲載)。

問題発見法の例としては、以下のものが挙げられます。

一旦、論点系に関してはここまでとします。論点系の内容や、学ぶうえでの注意点に関しては、別エントリーを参考にしてください(後日投稿予定)。

思考法の種類③:論理的思考法

次は、発想法を飛ばして、先に論理的思考法を説明します(この順番のほうが発想法を理解しやすいため)。

主張と根拠

まずは、上のスライドに出てきた「根拠」とは何かを説明します。問題解決のプロセスを確認してください。

このように、問題が定義された(論点が設定された)後には解決策が必要です。言い換えると、「Xというゴールを達成するために、Yという行動をする」という言説に至る必要があるわけです。

ここで太字にした言説は、一般に「主張」と呼ばれるものです。「ゴールを達成するために、何をすればいいか?」という問い(論点)に直接的に答えているから「主張」ですね。「結論」でも構いません。

つまり、問題解決の第2プロセスで知りたいのは、解決策を述べた主張です。何をすればいいかが知りたいのです。

問題解決では、論点が決まった後は主張(解決策)が知りたい

しかし、主張だけでは、それが正しいか判断できません。ここがポイントです。

せっかく問題解決に取り組むわけですから、実行する解決策が私たちをゴールに導いてくれるか、きちんと考えておきたいですよね。

それをするのが根拠の仕事です。知ってのとおり、「根拠」とは主張が正しい理由です。わかりやすく言うと、きちんとした(妥当性のある)根拠が用意できていれば、主張は正しい(=考えた解決策がゴールにつながる)と考えるわけです。

論理的思考法とは

論理的思考法とは、根拠に焦点を当てる思考法です。このタイプの思考法では、妥当性のある根拠とはどのようなものか、どうすればそれを構築できるかを学びます。

論理的思考法:主張の正しさ(根拠の妥当性)に焦点を当てる思考法

論理的思考法の代表例には、以下のものがあります。

- 論理的思考

- ロジカルシンキング

- これは「論理的思考」とは別物と考えたほうがよい(後述)

- 批判的思考・クリティカルシンキング

- 科学的思考

- 合理的思考

これらは中身にもバラつきがありますが、「何が正しいのか」を考える方法を扱っているという点において、本質的に同じカテゴリーだというのが私の意見です。

言うまでもなく、「何が正しいのか」は人類にとって重大なテーマです。よって、この領域は長い研究の歴史があり、標準的な型について国際的なコンセンサスがあります(私見)。

つまり、論理的思考法だけは、先ほど述べた「思考法というのは大半が個人のノウハウだ」ということの例外にあたります。国によっては教育カリキュラムに組み込まれているし、日本でもそのような議論が行われています。

これ以上の説明は長くなりすぎるので、この話はここまでとします。詳しく学びたい方は以下の書籍を読んでみてください。以上、ポジショントークでした。

「ロジカルシンキング」と「論理的思考」の違い

余談ですが、日本において、「ロジカルシンキング」と「論理的思考」は別物です。違いは以下のとおりです。

- 論理的思考:厳密な意味での「論理(論理学)」に焦点を当てる

- 閉じた系での(与えられた前提が正しいとしたうえで)推論の妥当性を担保する方法を学ぶ

- 哲学者や論理学者がこの名称を好む

- ロジカルシンキング:「網羅的に検討すること」や「全体をわかりやすく説明すること」に焦点を当てる

- MECE、ロジックツリーといった概念が登場

- 論理に焦点を当てることはまずない

冒頭で「シンキング」と「思考」に意味上の違いはないと述べましたが、これだけは例外なので注意してください。

思考法の種類②:発想法

次に、主張に焦点を当てている思考法を、「発想法」と呼ぶことにします。

発想法の例としては、以下のものが挙げられます。

- 人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか

- アイデアのつくり方

- 思考の整理学

- クリエイティブシンキング

- ラテラルシンキング

もう少し掘り下げましょう。

発想法とは

先述のとおり、論理的思考法では根拠に焦点を当てます。これは「問題解決で本当に興味があるのは主張なのに、そこに焦点が当たらない」という欠点だと言えなくもありません。

また、論理的思考法では観察できることから根拠を構成します(そうでないと正しさを他者と共有できないため)。このため、論理的思考法に頼るかぎり、主張が似たりよったりになる(人とは違った主張を思いつけない)という指摘も存在します4。

そこで、いきなり主張を発想するというアプローチが考えられますよね。根拠から主張にアプローチするのではなく、ダイレクトに主張にアプローチするのです。

この場合、生まれてくる主張は根拠を伴わないので、実際には「主張の種」、つまり、アイデア・仮説・発想・閃きと呼ばれるものを生み出すことになります。

発想法が焦点を当てるのは、まさにそこです。このタイプの思考法では、いかに新しい主張・アイデアを導くかを学びます。論理的思考法では「主張の正しさ」を求めましたが、発想法では「主張の新しさ(面白さ)」を求めるわけです。

発想法:いかに新しい主張・アイデアを導くかに焦点を当てる思考法

発想法が扱う問いは、以下のものです。

- どうすれば、面白い(新規性のある)主張・アイデアを思いつけるか?

- 知識をどう獲得すべきか? いかに知識を扱うべきか?

発想法は、単に「アイデアの出し方」と呼ぶことも多いですね。「創造力」というワードも、関連コンテンツを探す際には役に立ちます。

発想法の決定版は生まれるか?

私の知るかぎり、発想に関する決定的なノウハウはこれまで見つかっていません。これからも見つかることはないでしょう。

なぜなら、発想の部分までノウハウ化できるなら、誰もが同じように考えることになってしまうからです。それだと、人類がこれまで次々と新しい問いに答えてきた事実に矛盾します。

言い換えると、問いや仮説といった、思考の起点の部分は、アート的な(理屈では説明できない)要素で決まるということです。

これはつまり、あなたが初めて見つける問いや答えがあるということです。ワクワクしますよね。発想がノウハウにならないのは、バッドニュースではなくグッドニュースです。

そうはいっても、上に挙げたコンテンツを学ぶことが無意味なわけではありません。個人のノウハウが乱立し、あらゆる手法が発表されています。玉石混交で、面白いジャンルですよ。時間のあるときに目を通してみてください。

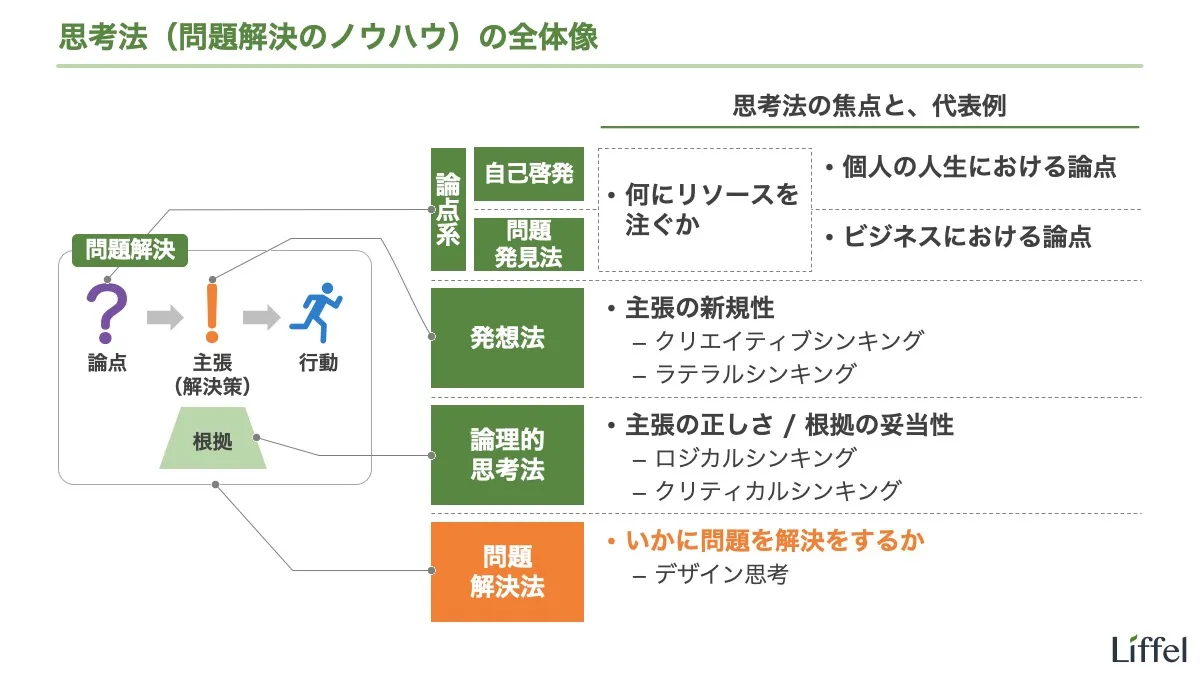

思考法の種類④:問題解決法

最後に、問題解決の全体に焦点を当てている思考法を、「問題解決法」と呼ぶことにします。

問題解決法の例は、私の知るかぎりデザイン思考しかありません。

問題解決法とは

見てのとおり、問題解決のプロセス全体に焦点を当てるのが、このタイプの思考法です。

問題解決法:問題解決全体に焦点を当てる思考法

問題解決法が扱う問いは、以下のものです。

- どうすれば、効果的・効率的に問題解決ができるか?

さて、おかしな話になっていますよね。「思考法」を「問題解決のノウハウ」と定義したのに、最後に問題解決全体を対象とする思考法が出てきてしまいました。これだったら「思考法」という言葉は使わずに、最初から「問題解決法」でよかったと思うかもしれません。

なぜ、こんなことになっているのでしょう?

理由をシンプルに述べると、デザイン思考が流行ったからです。そのせいで、「思考法」の定義を拡張せざるを得なくなりました。

順に説明します。

デザイン思考と、その特殊性

まず、大半の思考法は問題解決の最初の2プロセスだけを、つまり、「思考(考える)」に焦点を当てています。

これまで説明した3タイプは、すべて「考える」部分(最初の2プロセス)を対象にしていましたよね。このような思考法だけなら、思考法の定義は「思考のやり方」で問題ありませんでした。

ところが、2010年代後半に、「デザイン思考」という、明らかに行動までを対象としている思考法が流行しました。

大雑把に説明すると、デザイン思考とは上のスライドにおける「問題解決の3プロセス」を、以下の5プロセスで行うものです(詳しく知りたい人は、自分で調べてください)。

- 共感する

- 問題を定義する

- 創造する

- プロトタイプする

- テストする

プロトタイプやテストというのは、明らかに行動です。つまり、デザイン思考は、行動までを含めたノウハウのことを「思考法」としてパッケージしているのです。

私の理解では、世の中で「デザイン思考」と呼ばれているものは「デザイナー的な問題解決法」のことであり、決して「思考法」というレッテルを貼るようなものではありません。

誤解しないでほしいのですが、「行動しながら考える」、「行動(試行)が次の思考を生む」というデザイン思考のコンセプトは革新的なものであり、まったく否定されるものではありません。実際、もう「デザイン思考」という言葉のブームは終わっていますが、そのコンセプトはむしろ定着したとすら言えます。ここでは単に、そのネーミングは誤解を招くものだったのではないか、という指摘をしているだけです。

さすがに、現在においてデザイン思考を「思考法」に含めないのは無理があります。このような背景があるため、「思考法」の定義自体を拡張し、デザイン思考を内包できる定義を当サイトでは採用しました。

ちなみに、私の知るかぎり「『思考法』としてパッケージされている問題解決法」はデザイン思考だけですが、「問題解決法」自体は、私の考えた3プロセス以外にも多数存在します。私はシンプルなのが好きなので3プロセスにまとめましたが、もっと細かく分けている人もいるので、興味がある人は探してみてください。

おまけ:行動のノウハウはないのか

さて、「最後のプロセスが抜けてるやん。行動のノウハウはないの?」と思った方もいるかもしれないので、この点について補足します。

結論から述べると、行動のノウハウはもちろん存在します。特定の行動をやりきる、習慣化するノウハウですね。強いて名前をつけるなら「行動法」でしょうか。

ただ、以下の理由により、行動法は当サイトの定義する思考法(問題解決のノウハウ)の一種としては含めませんでした。ご了承ください。

- さすがに、「行動に焦点を当てたコンテンツ」のことを「思考法」と呼ぶのは無理がある

- 行動は観察できるため、この分野はノウハウというより、データに基づいた科学的な議論がされている

ここは一般に、行動経済学や心理学が対象にしているテーマです。「意志力」、「習慣化」というワードもよく出てくるので、コンテンツを探す際の参考にしてください。

受験勉強やダイエットのような、「正しい行動がおおむねわかっており、結局は量が質を凌駕する/量をこなさいと質が改善できない」領域においては、思考法より行動法のほうが有用です5。ひととおり学んでおく価値はあるでしょう。

(2025年追記)以前はここで、行動力に関する参考書籍として『WILLPOWER 意志力の科学』を紹介していました。しかし、現在この書籍で紹介されている研究はその再現性に疑義が呈されているので、Amazonリンクは貼らないことにします。なお「研究が再現できない=内容が間違い」ではないので、その点は誤解しないでください。

以上、思考法とは何か、思考法の大分類を説明しました。興味のある思考法を、自分でさらに掘り進めてみてくださいね。

では、次はロジカルシンキングに話を戻して、ロジカルシンキングのデメリットを考えてみましょう。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。

Footnotes

-

あなたが思考法を教える側にまわる場合は、商標の問題に注意してください。 ↩

-

ただし、汎用的な(メタな)問題解決のノウハウが書いてあるものに限ります。たとえば、「スライドのデザイン方法」というのも、ある意味では「問題解決のノウハウ」です(そもそも、「ビジネス=問題解決」なので、あらゆるビジネス書には問題解決のノウハウが書いてある)。しかし、これはノウハウの対象が具体的/限定的すぎるので、当サイトでは思考法として扱いません。 ↩

-

問題発見法の大半は、このエントリーで紹介したコンテンツも含め、ビジネスの最上位論点(ビジョンや投資判断のような、価値観の影響を受ける話)は扱っていません。所与のビジネスモデルにおける原因分析の話が中心です。スライド上の矢印がやや低い位置から開始しているのは、これが理由です。 ↩

-

ただ、私はこの指摘には賛成できません。人と違った主張を導くために、人と違ったものを観察すればよいからです。「論理に頼るほど発想が貧困になる」という主張は、一見すると妥当性があるようで、そのような事実は観察されないと感じます。 ↩

-

ただし、闇雲に行動するよりは、正しい行動を最初に調べるべきです。 ↩