このエントリーでは、5W1Hとは何か、ロジカルシンキングを使って問題解決を行う文脈で、どのように5W1Hを使えばいいかを説明します。5W1Hは問題解決のあらゆるシーンで使える便利な道具なので、ここで基本的な使い方を学んでください。

では始めましょう。

toc

5W1Hとは

まずは、「5W1H」という言葉の意味を確認しましょう。辞書には以下のように書かれています。

文章などで、物事を正確に伝えるための六つの要素。when(いつ)、where(どこで)、who(誰が)、what(何を)、why(なぜ)、how(どのように)の頭文字から。

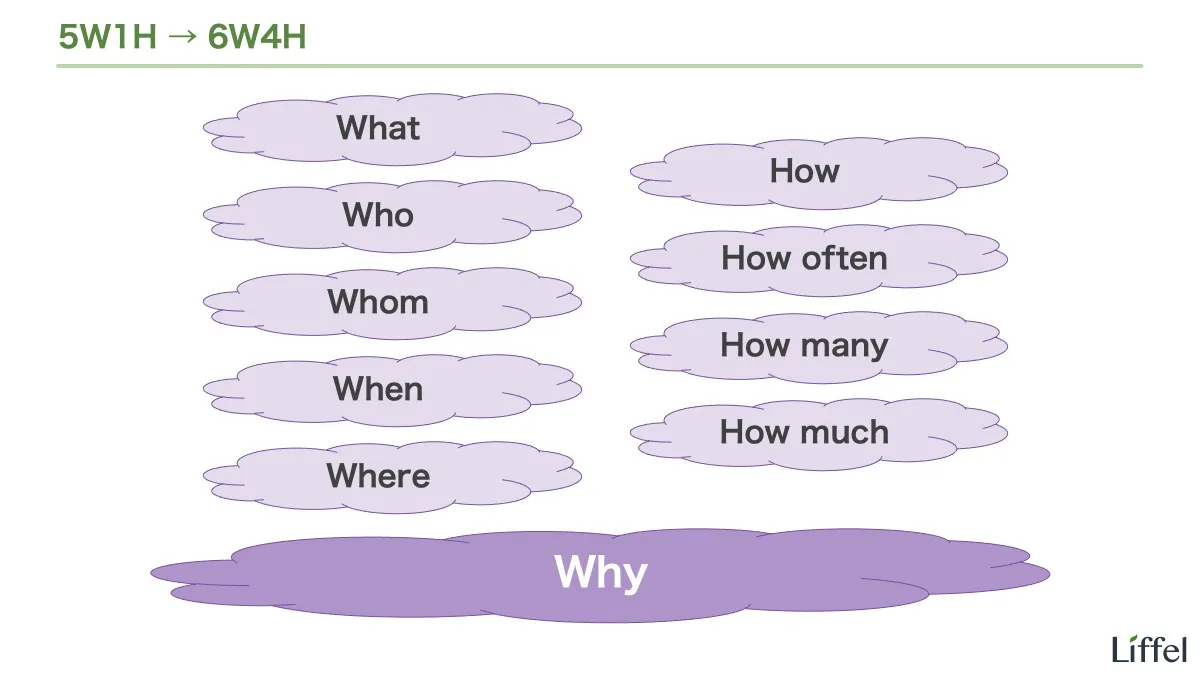

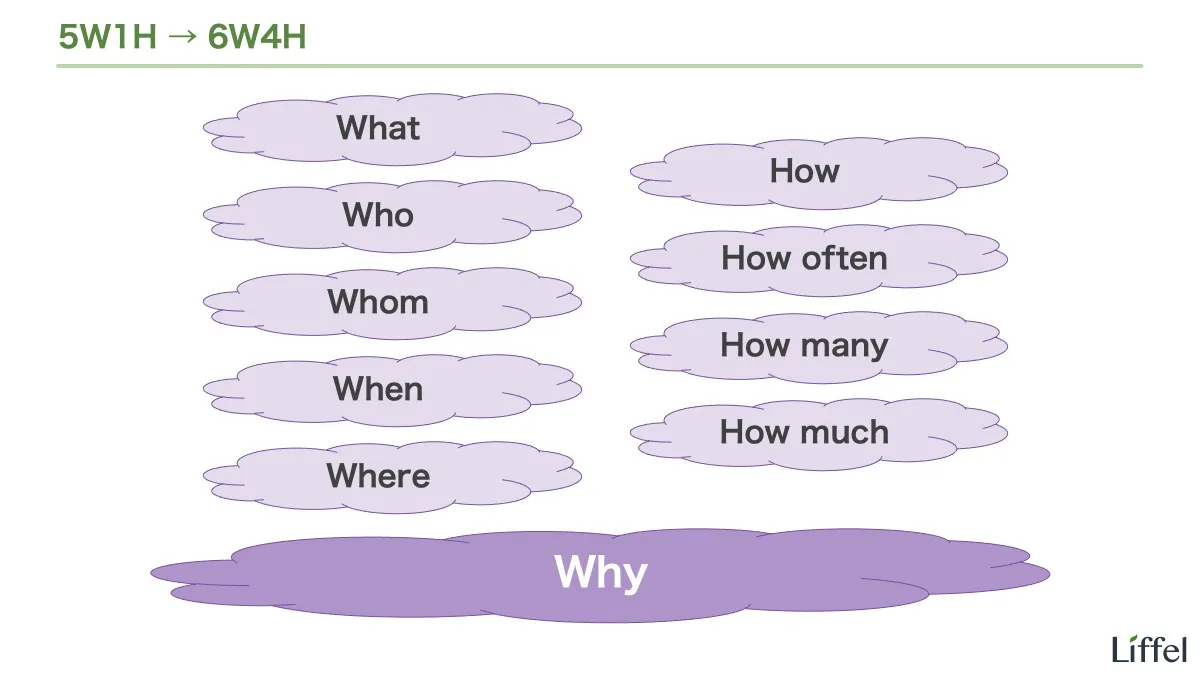

このように、5W1HとはWho、What、When、Where、Why、Howの6つの疑問詞のことです。なお、当エントリーではわかりやすいように、疑問詞の頭文字を大文字で表記します。

この6つの疑問詞を使うことで、物事を正確に述べられます。ここでの「正確に」は「具体的に」と同義だと考えて問題ありません。

こちらがポイントですね。5W1Hの内訳は知っていても、それを何のために使うかは忘れられがちです。ここをしっかり押さえてください。

5W1Hは、物事を具体的に述べるために使う

6W4Hまで拡張する

さて、ここで5W1Hを6W4Hまで拡張しましょう。

一般に、5W1Hはニュース(起きたこと)を具体的に述べるためのツールとして紹介され、たしかにニュースを具体化するのには5W1Hで十分です。

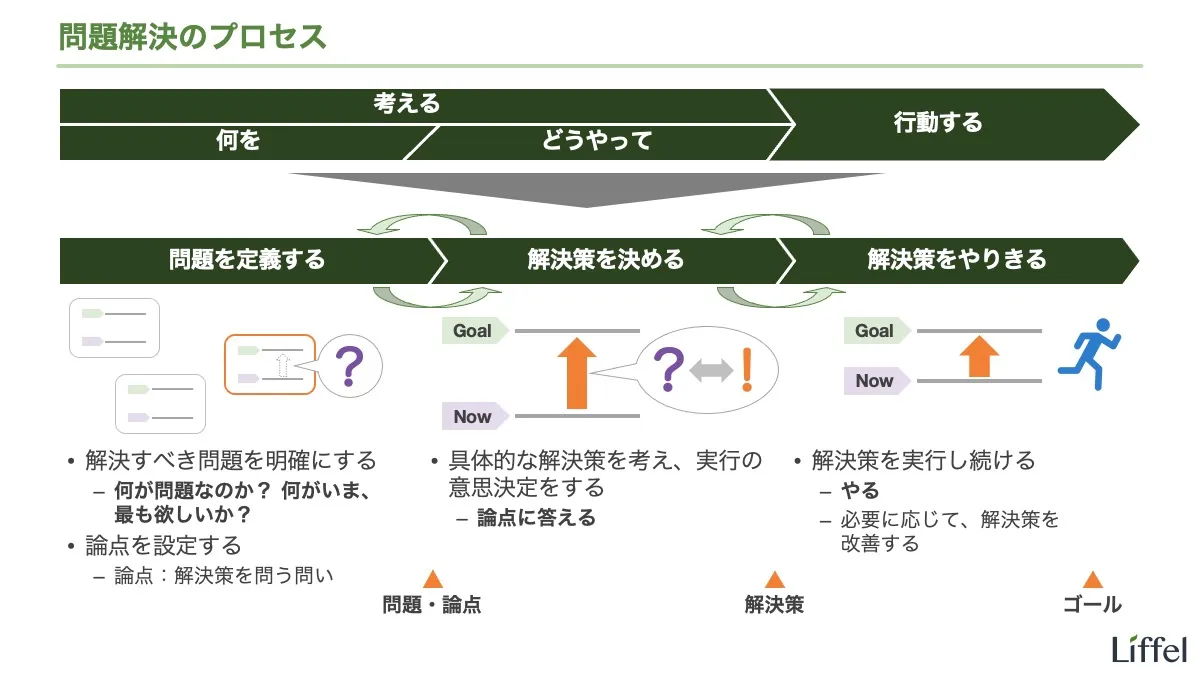

しかし、あなたが新聞記者でもないかぎり、ニュースなんて書きませんよね。私たちが実際に5W1Hを使うのは、ロジカルシンキングを使って問題解決をする文脈です。そして、問題解決で具体化したいのは、ニュースではなく解決策(行動)です。

そして、5W1Hは解決策を具体化するには不十分なことが多いです。

もしこのあたりの話がピンとこない場合は、先に以下のリンクを読んでください。問題解決とはどういうことかを解説しています。

ということで、以下のように6W4Hまで拡張しておきましょう。

- 解決策は、具体的にどのようなものか?

- What:何をやるのか?

- Who:誰が?

- Whom:誰に?

- When:いつ?

- Where:どこで?

- Why:なぜそうすべきなのか?

- ※Whyは別の論点として立てる(後述)

- How:どのようにやるのか?

- How often:どれくらいの頻度で?

- How many:何回/どれくらいの量か?1

- How much:それにいくらかかるのか?

全部で10個は多すぎて覚えられないと思うかもしれませんが、大丈夫です。結局、これらの要素が具体的にならないと、行動できません。常に「解決策をやりきれているか?」という視点を持っていれば、嫌でもこの10個の疑問詞を考えることになります。また、毎回10個すべての疑問詞に答えるわけではなく、必要に応じて取捨選択します。

具体例

具体例を見ていきましょう。

ダイエットするわ。

そんなんじゃ甘いよ。解決策を具体的にしなきゃ。6W4Hを使うんだ。

この状況で、6W4Hを使ってみましょう。

ゴールの具体化

まず、解決策を具体化する前に、ゴールを具体化します。「ダイエットする」では曖昧すぎますからね。

ゴールの具体化にも、6W4Hが使えます。せっかくなので使いましょう。

- ダイエットを通じて、何を達成したいのか?

- What:何をやるのか? → 考える必要なし

- Who:誰が? → 私が(明らかなのでカットしてもOK)

- Whom:誰に? → 考える必要なし

- When:いつ? → 半年後までに

- Where:どこで? → 考える必要なし

- How:どのようにやるのか? → 考える必要なし

- How often:どれくらいの頻度で? → 考える必要なし

- How many:何回/どれくらいの量か? → 8kg減量する

- How much:それにいくらかかるのか? → 考える必要なし

- Why:なぜ? → 8kg減量できれば適正体重になるし、これくらいのペースなら体に無理もかからない

こちらに関しては「6W4Hが使えないこともない」くらいの感じですね。ほとんどの場合、ゴールは「期限」と「数値目標」がわかれば十分です。6W4Hを使っても、そこまでメリットはないでしょう。

ということで、今回は「半年後までに、8kg減量する」というゴールを設定したとします。

解決策の具体化

次に、解決策を具体化しましょう。こちらが本番です。なお、内容の正しさは今回の主旨ではないので、参考程度に考えてください。

- 半年後までに8kg減量するために、具体的に何をするのか?

- What:何をやるのか? → 食事制限をして、1日の摂取カロリーを2000kcal以下に抑える

- 自分の年齢、体重、運動量などから、1日の摂取カロリーを2000kcal以下に抑えればゴールを達成できると考えられる

- 現在の食生活を維持しながら、それでも体重が減少するレベルの消費カロリーの運動をすることは現実的ではない

- Who:誰が? → 私が(明らかなのでカットしてもOK)

- Whom:誰に? → 考える必要なし

- When:いつ? → 朝と夜のみ食事をし、昼食はカットする。夕食はできるだけ19時までに済ませる。また、一切の間食をやめる

- 3食を食べて1日の摂取カロリーを2000kcal以下に抑えるのは、自分にとって実現性がない。また、3食を食べるべき理由で説得力のあるものは、調べたかぎり見つからない

- いつの食事をカットするかだが、朝はメニューがコントロールできるので、カットすべきではない。よって昼食か夕食をカットする。昼食後に眠くなるデメリットを考えて昼食をカットしたが、カットするのは夕食でも構わない

- Where:どこで?→ 考える必要なし

- どこで食事するかは重要ではない

- How:どのようにやるのか? → 朝はプロテインスムージーで固定とし、夜は好きなものを食べてよい。ただし、糖質はできるだけ避けることと、1日トータルで2000kcalを超えないようにメニューを選ぶ

- 朝食はもっともコントロールしやすいので、固定メニューでタンパク質・脂肪・ビタミンなどの必要な栄養素を確保する。手間、腹持ちなどを考えてプロテインスムージーとした

- 夕食まで厳密なメニュー管理をするのは現実的ではないので、こちらは制限を緩め、あとは結果(体重が減ったか)で管理する

- How often:どれくらいの頻度で? → 毎日。ただし、2週間に1日だけは、夕食を好きなだけ食べても構わない

- たまには好きなだけ食べないと、長続きしない

- How many:何回/どれくらいの量か? → 考える必要なし

- この場合、WhenとHowで必要なことは考えている

- How much:それにいくらかかるのか? → 考える必要なし

- 食事制限をすれば、普通は食費が減るから

- What:何をやるのか? → 食事制限をして、1日の摂取カロリーを2000kcal以下に抑える

6W4Hを使うことで、「ダイエットをやる」とだけ言っていたころより、すべきことが具体的になったことを確認してください。

使用上のポイント

以下、5W1H(6W4H)の使用上のポイントを紹介します。

- Whyは別格

- どの疑問詞に何を書くかは、そこまで厳密に考える必要はない

- 行動しながら考える

順に説明します。

ポイント①:Whyは別格

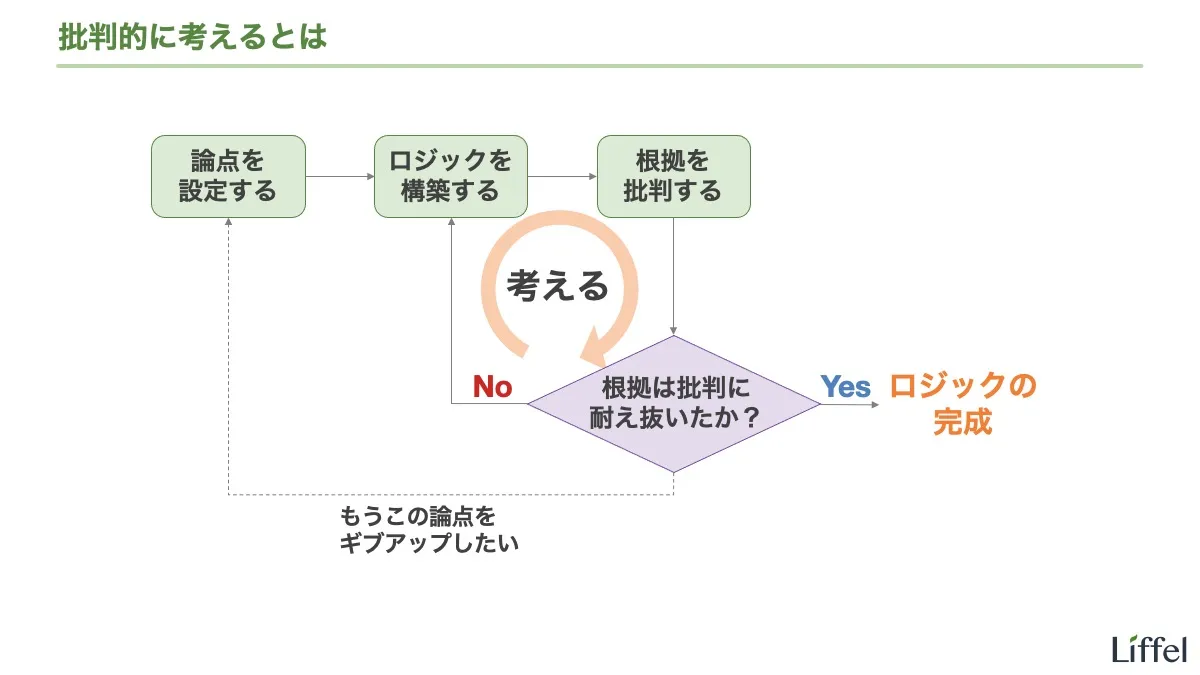

ひとつめに、問題解決/ロジカルシンキングの文脈で5W1H(6W4H)を使う場合、Whyは別格です。具体的には、Whyはほかの疑問詞と同列には扱わず、「なぜ個々の疑問詞に対する答えがそうなるのか」という意味で使います。

一般的には、5W1HでのWhyは「なぜそれをするのか/なぜそうなったのか」という意味で、全体に係ります。今回の例だと、「なぜダイエットをするべきなのか」という問いかけに対する答えが、一般的な意味でのWhyに該当することです。

しかし、その問いは考える意味がないですよね。この状況設定では、「なぜダイエットをするべきなのか」という問いに答え終わったから2、「ダイエットをする」という意思決定に至り、その具体的な方法を考えているわけです。

つまり、解決策の段階では「なぜダイエットをするべきなのか」を考える意味はありません。そんなことより、個々の疑問詞に対する答えが正しいかのほうが重要です。よって、Whyは「なぜ個々の疑問詞に対する答えがそうなるのか」という意味で使っています。インデントが下がっている部分がWhyであり、すべての疑問詞に付属していることを確認してください。

これが「Whyは別格である」ということです。以下の画像でイメージを掴んでください。

こうなる理由は、Whyは「考える」という行為そのものだからです。このあたりの話は、以下のエントリーで解説しています。

ポイント②:どの疑問詞に何を書くかは、そこまで厳密に考える必要はない

2つめに、どの疑問詞に何を書くかは、そこまで厳密に考える必要はありません。やることが具体的になればいいからです。今回の例でも、What、How、How manyのどこに何を書くかは難しいところですが、何をどのように食べるかが明確になっているなら、それでOKです。

やることが具体的になっているかどうかは、ひととおり書いた後で「これで今から迷いなく行動できるか?」と問いかけることでチェックできます。それぞれの疑問詞に何を書くかより、この問いかけに「イエス」と答えられるかどうかに集中しましょう。

「これで今から迷いなく行動できるか?」に集中する

今回の例だと、Howの部分は詰めが甘いですよね。本当にダイエットについて論じたいわけではないので、あっさり書きました。詰めきるなら、プロテインスムージーのレシピや、主要な食材の糖質含有量やカロリーの一覧なども必要です。飲酒に関するガイドラインも抜けていますね3。

ただし、私の経験上、あまりガチガチに具体化しても、形骸化します。ここが人間の面白いところですね。行動に移れる程度には具体化しつつ、縛りすぎないのがポイントではないかと思います。

ポイント③:行動しながら考える

最後のポイントは、行動しながら考えることです。

「これで今から迷いなく行動できるか?」という問いにイエスと答えられたら、とりあえず行動しましょう。命や大金がかかっているケースを除けば、行動をしたところで失われるモノはたいしてありません。考えたことが正しかったかどうかを実践で検証しながら6W4Hを改善するほうが、ゴールに早く到達できます。

先ほどのダイエットの例でも、私があのような記述ができるのは、実際にあのように考えてダイエットしたことがあるからです。実際にダイエットしたことがないのに、デスクサーベイだけであんなに具体的な内容が書けるわけがありません。

考えなしに行動しても結果に結びつきにくいことは事実かもしれませんが、行動しないと、100パーセント確実に、結果は出ません。考えすぎても仕方ないので、ドンドン行動しましょう。

練習問題

以下のトピックのうちひとつを選び、6W4Hを使って具体化しなさい(解答例はありません)。

- 英語を勉強する

- 筋トレをする

- プログラミングを勉強する

- オシャレになる

- カッコよく/可愛くなる

以下に解答欄があるので、答えを書いてみてください。

以上、ロジカルシンキングを使った問題解決における5W1H(6W4H)の使い方を説明しました。「何をやればいいか、ボンヤリとわかってはいるが、行動には移れていない」というケースは結構あると思うので、そういうときはこのフレームワークを使ってみてくださいね。

さらに学習を進めたい人は

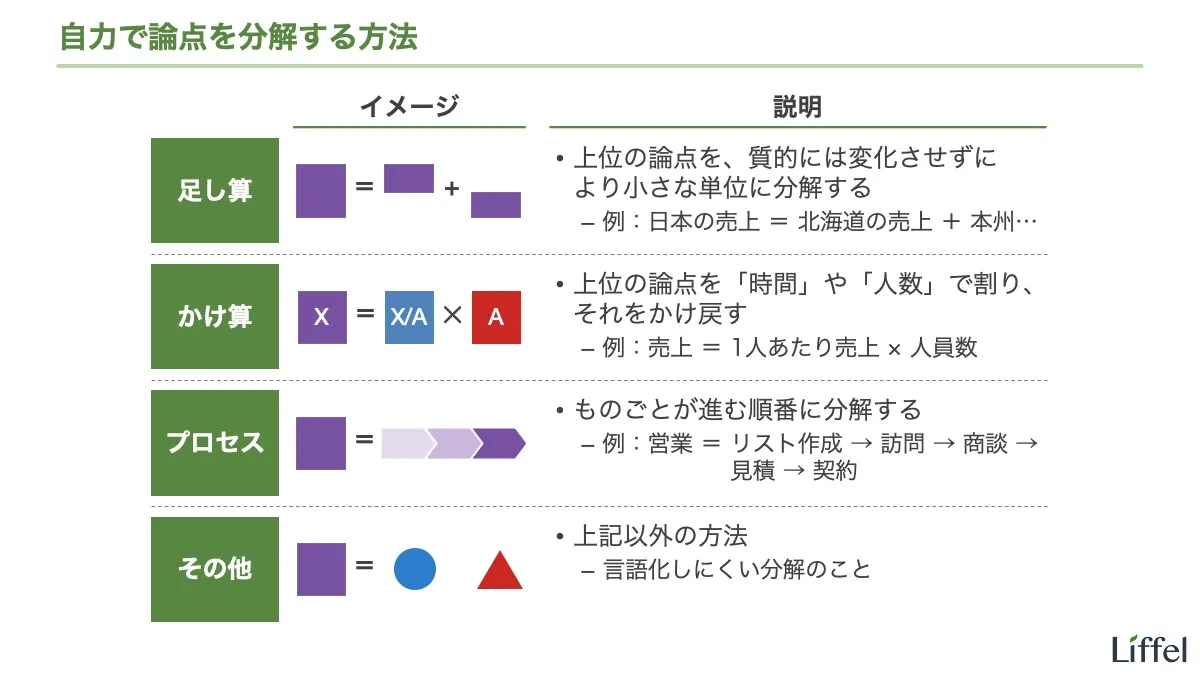

ここまで読んでいただき、どうもありがとうございました。ロジカルシンキング学習をさらに進めたい人は、以下のエントリーに進んでください。次回からは、自力での分解を学んでいきましょう。

ビジネスで使えるフレームワークを学びたい人は、以下のリンクに進んでください。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。