このエントリーでは、客観的な根拠について学びましょう。これが妥当な根拠を構築するうえで、もっとも基本的なポイントです。しっかり押さえてください。

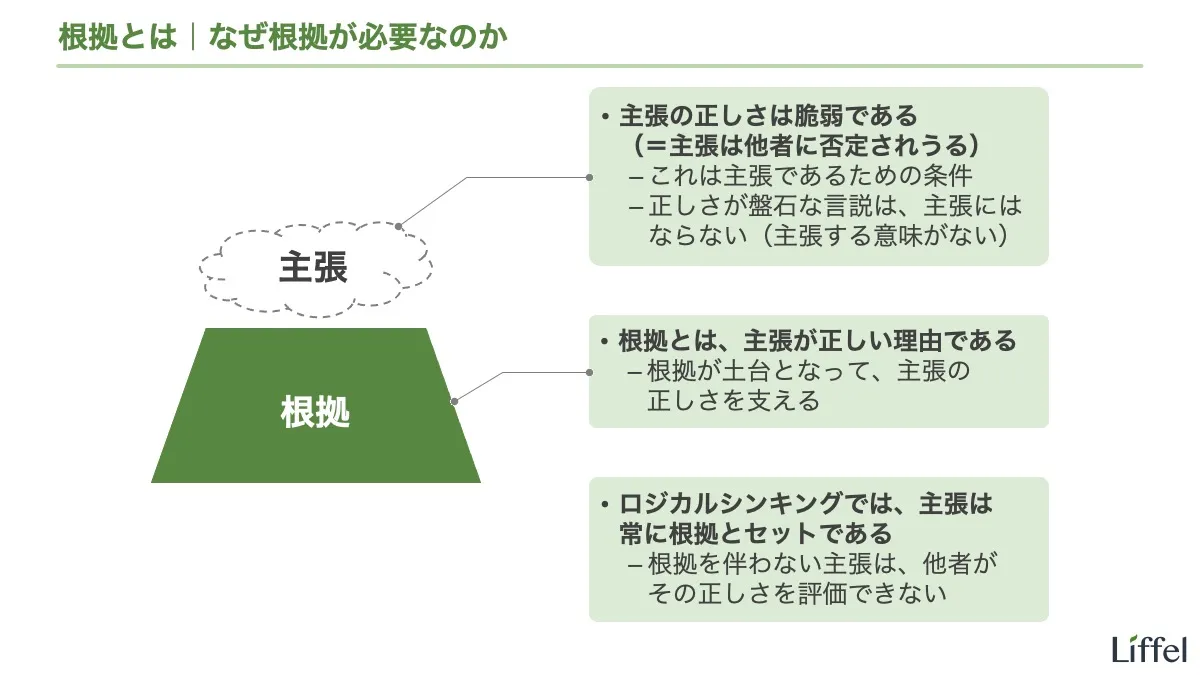

なお、このエントリーでフォーカスを当てるのは「客観的(客観性)」という言葉の意味です。「根拠」という言葉は理解できているという前提で話を進めるので、「根拠」の理解が曖昧な人は先に以下のリンクを読んでください。

また、同じ内容の動画もあるので、動画で学びたい方はそちらをご利用ください(ただし、文章より簡略化しています)。このエントリーの最後に埋め込んであります(目次からリンクで飛べます)。

では始めましょう。

toc

「客観的」とは

まずは、「客観的」という言葉の意味を明確にしましょう。辞書には、以下のように書かれています。

1 主観または主体を離れて独立に存在するさま。⇔主観的。

2 特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま。「—な意見」「—に描写する」⇔主観的。

ただ、これでは「客観的であるとは、主観的ではないこと」と言っているだけのようで、よく分かりませんよね。

さらに言うと、この定義には大事なことが書かれていません。日本語の実態としては、「客観的」という言葉は「正しいのはこちらだ」という意味で使われています。

たとえば、「客観的に考えて」という表現は、「とにかく、正しいのは私なんだけど」という意味で使われることがほとんどです。このとき、「客観的」という言葉は単に自分の正しさを補強するための枕詞であり、そこに具体的な意味はありません。同じことが、「論理的」、「合理的」、「科学的」といった言葉にも言えます。多くの人は、これらの言葉の意味や違いを考えてはいません。

ということで、このままの定義では足りません。もう一歩踏み込んだ定義を採用しましょう。

客観的であるとは、事実(観察できること)に基づいているさまです。ロジカルシンキングを行ううえでは、これを「客観的」という言葉の意味だと考えて問題ありません。

客観的:事実(観察できること)に基づいているさま

反対に、主観的であるとは、観察できないことに基づいているさまです。これもセットで覚えてください。

主観的:観察できないことに基づいているさま

具体例で確認しましょう。次の文のうち、どちらが客観的でしょうか?

- このケーキは美味しい。

- 「このケーキは美味しい」と、100人のうち95人が答えた。

①は主観的で、②は客観的です。

まず、「美味しい」ということは観察できません。ケーキのどこをどのように眺めても、見えるのはクリームやイチゴだけで、「美味しい」ということは存在していないからです。「美味しい」とは感じることであって、これを直接観察することは不可能です。よって、①は主観的な言説です。

一方、「誰かが『美味しい』と答えたこと」は観察できます。その発言を耳で聞くなり、アンケートに答えた結果を目で見るなりです。よって、②は客観的な言説です。

このように、「見えるか/聞こえるか」という視点で判断しましょう。

価値と事実

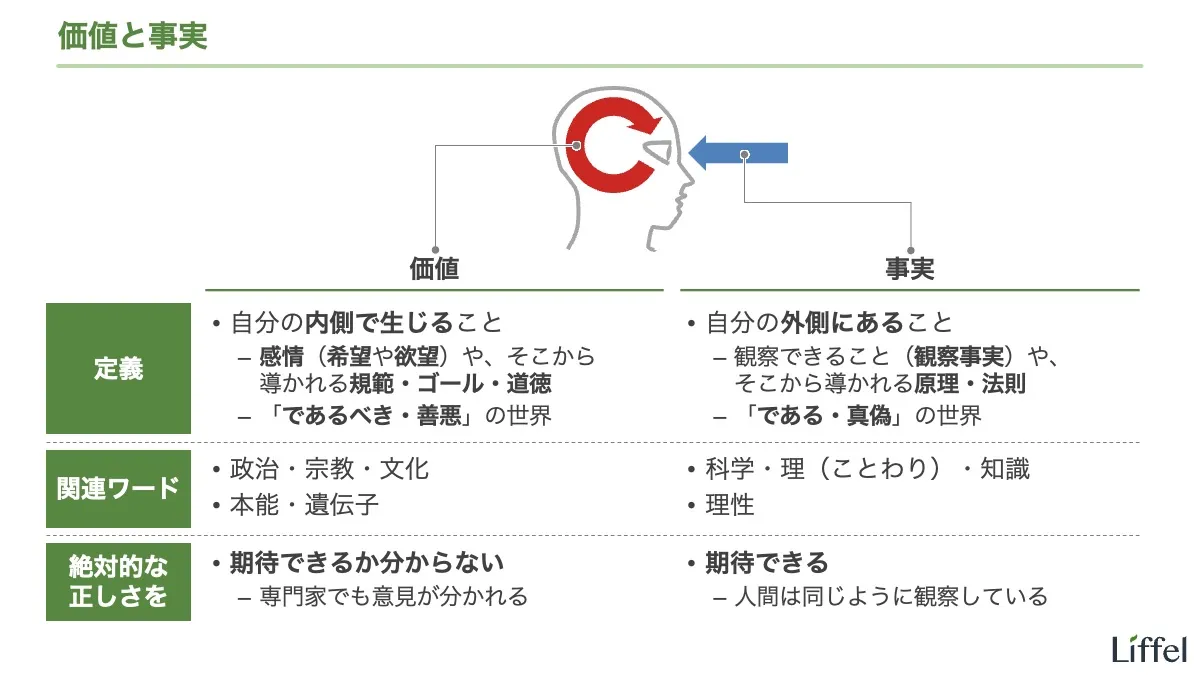

「観察できるか」という区別は、「正しさ」というものを考えるうえで、もっとも重要な視点です。以下のスライドを見てください。

このスライドは、私たちが言葉にすることを価値(自分の内側で生じること)と事実(自分の外側にあること)の2つに大別しています。

「価値」も「事実」も一般的な用法とは異なりますが、このエントリーではこの意味で使います。ご了承ください。

順に説明します。

価値

まず、「自分の内側で生じること」を「価値」と呼ぶことにします。

価値:自分の内側で生じること

価値(に属する言説)の代表例は、以下になります。

- 希望・欲望・目標・美学(want)

- どうありたいか?

- 何をゴールとするか?

- どういうものが望ましいか?(善いか、悪いか?)

- 規範・正義(should)

- どうあるべきか?

- どういうルール・法律にすべきか?

- 感想・感情

- どう感じるか?

- 面白いか、つまらないか?

- 好きか、嫌いか?

カッコで書いたとおり、まずは「wantとshould」と覚えるのが分かりやすいでしょう。「ゴールとルール」というのも語呂がいいですね。

これらはすべて、あなたの頭の中で起こったり、理解されたりすることです。言い換えれば、これらのことは観察できません。たとえば、「XXすべきだ」という「規範」を目で見ることはできませんよね。

事実

次に、「自分の外側にあること」を「事実」と呼ぶことにします。

事実:自分の外側にあること

事実の例は以下になります。

- 他者の行動や発言

- 数値データ

- 自然現象や動物の行動

これらはすべて、あなたの外に存在していることを確認してください。そして、あなたはそれらを目か耳を使って知覚します。

価値と事実を切り分ける理由は、他者との共有(共認識)しやすさが違うからです。事実は他者にも観察させれば一瞬で共有できますが、価値はそうはいきません。後述しますが、これは「正しさ」というものを考えるうえで重要なポイントです。

価値と事実の線引き

なお、当サイトでは、価値と事実の線引きを厳密にはしません。

「どこまでが価値で、どこからが事実か」というのはとても難しい問題で、哲学や認知心理学の一大テーマになっています。

たとえば、「赤いペンがある」ということは観察できるので、これは一般に「事実」として扱われます。しかし、厳密に言うと、私たちが観察しているのは「赤い円筒形の物質」であり、これを「ペン」だと解釈しているのは頭の中です。では、「赤いペンがある」を価値(頭の中で起こること)に分類すべきかというと、それはどうしてもしっくりきませんよね。

そういうわけで、このテーマはとてつもない深さを秘めています。ただし、ロジカルシンキングを行ううえでは「頭の外か、内か」というざっくりした分類でだいたいうまくいくので、一旦ここを深掘りするのはやめましょう。興味がある人は、哲学や認知心理学を学んでください。

客観的な根拠の使用例

話を戻して、客観的な根拠の使用例を確認しましょう。まずは、根拠が主観的であるために切り崩されてしまうケースからです。

X社とY社、どちらにポスターのデザインを発注するべきだろうか?

X社にするべきだよ。X社のデザインが優れていると私は思うな。

「X社のデザインが優れている」というのは君の主観的な意見だろ。ほかの人は、Y社が優れていると言うかもしれない。

「X社のデザインが優れている」ことは観察できません。「優れている」というのは、「美味しい」と同じように価値です(それを見ることはできない)。そこをクマに批判されてしまいました。

客観的な根拠に変えてみましょう。

X社とY社、どちらにポスターのデザインを発注するべきだろうか?

X社にするべきだよ。私の周りの50人にアンケートした結果、30人がX社のデザインが好きだと答えたよ。

君の言うとおり、X社にするよ。

「50人にアンケートした結果、30人がX社のデザインが好きだと答えた」ことは観察できます。このように根拠を客観的にすることで、主張を通すことができました。

2つの根拠の違いが「観察できるか」にある点を確認しておいてください。

なぜ客観的な根拠は妥当なのか

なぜ、客観的な根拠は妥当なのでしょう? 言い換えると、なぜ、事実(観察できること)に基づいた言説は「正しい」と認めてもらえるのでしょうか?

この問いには、「正しさ」というものを考えるうえでの重大なヒントが潜んでいます。順に考えましょう。

同時に観察するケース

まずは以下の写真を見てください。

このとき、私が「ペンが1本ある」と述べたとします。この言説は正しいでしょうか?

もう、どうしようもなく正しいですよね。あなたが「モノが分裂して見える病気」にでもかかっていないかぎり、この言説を「正しい」と認めるしかないはずです。

このように、あることを一緒に観察して、それをありのままに述べれば、それは正しいです。人は同じモノを同じように観察しているからです1。

同じことを観察して、それをありのままに述べれば、それは正しい

同時には観察できないケース

実際の議論では、このように同時に観察することはまずありません。ロジックを作る人だけが観察します。

こうなると、同時に観察した場合ほど、万全の正しさを期待することはできません。観察していない側の人からすると、虚偽を疑う余地が残るからです。具体的には以下のようなものです。

- 嘘を疑う

- ミスを疑う

- 認知の間違い(見間違いや聞き間違い)を疑う

- 処理の間違い(入力ミスや計算ミス)を疑う

例を見てみましょう。

X社とY社、どちらにポスターのデザインを発注するべきだろうか?

X社にするべきだよ。私の周りの50人にアンケートした結果、30人がX社のデザインが好きだと答えたよ。

本当にアンケートしたの? 嘘じゃない?

この場合は嘘を疑っていますが、以下のようにミスも疑えます。

本当にX社に30票入ったのかな? 集計間違いじゃない?

このように、同時に観察していないケースでは、虚偽を批判する余地が残ります。

建設的に考えるための基本マナー

さて、このような批判をしてもよいのでしょうか?

結論を先に述べると、原則としては、虚偽を疑うべきではありません。これは大事なことなので、「ロジカルシンキングの基本マナー」としておきます。

ロジカルシンキングの基本マナー:原則として、他者の虚偽を疑わない

ただし、このマナーにはいくつか注意点があります。

まず、これはあくまでもマナー(原則として従うべきこと)であり、ルール(絶対に従うべきこと)ではありません。あまりにも受け入れがたいロジックが飛び出してきたときには、このかぎりではないということです。

最終手段として他者の観察した事実を疑う権利は、私たちに常に残されています。ここで言っているのは、「虚偽を疑う批判を乱用するべきではない」ということです。

また、このマナーを適用すべきなのは、あなたが「この人とは建設的に考えたい」と思う相手だけです。「世の中のあらゆる情報を信用しろ」という意味ではありません。

世の中には嘘やミスが溢れかえっている以上、ここから信用できる情報を取捨選択するのはあなたの責任です。無条件に何かを信じるのはやめましょう。

なぜ他者の観察した事実を疑わないのか

なぜ、他者の観察した事実を(マナーとして)疑わないのでしょうか?

理由はシンプルで、他者の観察した事実を疑うと、議論が成立しなくなるのです。「意思決定の効率が著しく下がる」と言い換えてもいいでしょう。

疑うのが嘘でもミスでも結論は同じなので、まずは嘘に絞って話を進めましょう。

先ほどの例を確認してください。

X社とY社、どちらにポスターのデザインを発注するべきだろうか?

X社にするべきだよ。私の周りの50人にアンケートした結果、30人がX社のデザインが好きだと答えたよ。

本当にアンケートしたの? 嘘じゃない?

まず、ほとんどの場合、パンダは「自分が嘘をついていないこと」を証明できません。アンケート用紙は残っているでしょうが、それに答えたのが(パンダではなく)本当に周りの人であることを証明するには、回答中の映像が必要です。普通はこんなことまで記録しません。

では、クマが「パンダが嘘をついていること」を証明できるかといえば、これもほとんど不可能です。刑事事件か一部の研究者の世界2でもないかぎり、証拠集めのような真似はできません。

つまり、嘘を疑ったところで、答えは出ません。嘘を疑った時点でクマとパンダが感情的にこじれることだけは間違いないので、これでは疑うだけ無駄です。

さらに言えば、「パンダは本当にアンケートを実施したのか?」という論点は、本当に考えたい「X社とY社、どちらにデザインを発注するべきだろうか?」という論点からかけ離れています。こんなところから考えるのはリソースの無駄でしかありません。

結局、嘘を疑った時点で、もう議論にならないのです。根拠の妥当性を検討することはできません。それはすなわち、どんな主張も正しいとは認められない世界、他者と考えることが不可能な世界です。

ロジカルシンキングと嘘

ということは、建設的な議論をするためには「嘘をついている人はいない」という前提を置くしかありません。嘘はつかないし、他者の嘘を疑わないのが、ロジカルシンキングを実践するうえでのマナーになるわけです。先ほどの基本マナーを、嘘に絞って言い直しておきます。

建設的に考えるために、嘘はつかないし、他者の嘘を疑わない

これはもはや、ロジカルシンキングのマナーというより、社会生活を営むうえでの基本マナーです。あまりに当たり前なため、学校で習ったりもしません。しかし、ここでもう一度、明確に意識してください。嘘をつくことも、嘘を疑うこともダメです。

特に、嘘を疑うこともマナー違反であることは、あまり意識されていません。

私はこれまで、にわかには受け入れがたいロジックに直面したときに「嘘じゃないの?」と言ってしまう人を何人も見ました。これは単に「信じられない」という意味なのだと思いますが、言葉の上だけでも嘘を疑うことは、真面目にロジックを作っている人に対する最大級の侮辱です。ロジカルシンキングを使って真剣に考えているときには、うかつに「嘘」という単語を使うのはやめましょう。

嘘がバレたらどうなるか

もちろん、嘘をつきたければつけます。実際のところ、難しい論点を必死に考えている際には、「このデータさえなかったことにできれば、主張(仮説)にスムーズにつながるのに」といった誘惑にかられることはあるでしょう。

そして、周りは「あなたは嘘をつかない」という前提を置いているため、その嘘はバレない可能性が高いです。

しかし、これだけは覚えておいてください。「嘘を疑わない」というのはあくまで紳士協定であり、あなたがあまりに嘘くさいロジックを展開すれば、あなたの嘘を疑う人は出てきます。そして、もしあなたが嘘をついており、それがバレたら、あなたはもう二度と「考える」という行為の一部にはなれません。

先述のとおり、「嘘をついている人はいない」という前提は、建設的に考えるうえでの絶対条件です。ここに嘘つきが混ざると、あらゆることを疑う必要が生じ、集団で考えることは不可能になります。ネット上の議論を見れば明らかでしょう。

よって、きちんと考えようとするコミュニティでは、嘘に対する罰は最大級のものが設定されています。裁判で嘘をつけば、偽証罪で犯罪者です。研究やビジネスの世界では明確なルールはありませんが、地位を失い、二度と信用してもらえなくなることは間違いありません。それも当然で、嘘つきを再び信用する方法は分かっていないからです。おそらく存在しないでしょう。

嘘をついたことが公になったら、もう二度と、誰かと考えることはできなくなる

これは本当に大事なことなので、別の言い方もしておきます。間違った主張を導いてしまうことはセーフですが、嘘をついたら一発で永久追放です。退場や出場停止といった生易しい罰ではありません。

嘘のない根拠から間違った主張を導くことは、まったく問題ありません。というより、それを避けることは不可能です。人間である以上、ずっと正しい主張を導きつづけることなど、できるわけがありませんよね。

嘘をつくのは、これとは次元の異なるレベルの振る舞いです。これはすべての真剣に考えている人の善意を踏みにじる行為であり、正当化することはできません。

しかも、この行為はリカバリーができません。「私は過去に嘘をついたが、今の私は嘘をついていない」ことは証明できないからです。一度でも嘘をついたことが公になってしまったら、もう信用してもらえません。これからも「考える」という行為の一部でありたいなら、嘘だけは絶対にやめましょう3。

ミスを疑う場合

ここまで嘘に絞って話を進めてきたので、ミス(認知や処理)を疑うケースを補足します。

まず、認知を疑う場合は、嘘と同じ結果になると考えてよいでしょう。つまり、もう議論にはなりません。「見間違い/聞き間違いじゃないの?」という批判は、批判される側にとっては難癖にしか聞こえません。こんなことを言ってくる相手と議論する気にはならないですよね。

処理を疑う場合はどうでしょうか。人間なので、入力ミスや計算ミスは誰でもします。誰でもすることだから、それを疑ってもよいのでしょうか? こういう批判です。

X社とY社、どちらにポスターのデザインを発注するべきだろうか?

X社にするべきだよ。私の周りの50人にアンケートした結果、30人がX社のデザインが好きだと答えたよ。

本当にX社に30票入ったのかな? 集計間違いじゃない?

結論としては、これも原則としては疑うべきではありません。

嘘と同じで、パンダは入力ミスや計算ミスがないことを証明できません。データが残っていれば、クマが入力や計算をやり直すことは可能ですが、これはパンダの能力の完全否定を意味します。感情的にはしこりが残るでしょう。

また、普通はそんなリソースがありません。現実的にこれが可能なのは、チーム内の上司と部下のような場合に限られます。

次に、こちらが本質的な理由ですが、処理を疑うことと、嘘を疑うことの線引きはできません。

たとえば、「見なかったことにする(嘘をつく)」ことと、「間違ってデータを消す(処理を間違える)」ことは、過程は違いますが、あるはずだったデータが消えるという点で、結果は同じです。

ということは、「人間なのでミスはするから、ミスは嘘と違ってセーフ」という扱いにすると、「間違ってデータを消したことにする(本当は嘘だが、ミスだということにする)」ことはセーフになってしまいます。それだと、結局は嘘がつき放題になってしまいますよね。

よって、原則として処理も疑いません。これは嘘を疑うのと変わらないからです。

言い換えると、処理を間違えることは、嘘をつくのと同レベルの罪です。厳しいかもしれませんが、他者からすると嘘とミスの判別がつかない以上、仕方ありません。

観察した事実の処理を間違えることは、嘘をつくのと同じレベルで相手の信頼を裏切る行為である

つまり、嘘をつかないのと同じレベルの決意で、処理の間違いを防がなければなりません。うっかりExcelの計算式を間違えたことは誰でもあると思いますが、これを本番でやってしまうと、誰もあなたのことを信用できなくなります。注意してください。

主観 vs 客観

話をまとめましょう。普通の状況であれば、客観的な言説は、その正しさが疑われることはありません。同時に観察すれば無条件に正しくなり、同時に観察していなくても、虚偽を疑わないのがマナーだからです(真面目に考えようとするコミュニティ限定ですが)。

つまり、客観的な言説は、その正しさが盤石です。ダイヤモンドのようなものですね。よほどのことがないかぎり、ここが批判のハンマーで壊されることはありません。

これほど圧倒的な「正しさ」は、観察できるからこそ生まれることです。観察できないこと、つまり価値(主観的なこと)に対して、これほど強固な「正しさ」を期待することはできません。

例として、先ほどの写真をもう一度見てください。

ここで私が「このペンは書きやすい」と述べたとします。これは主観的な言説ですが、あなたはこの言説を正しいと思うでしょうか?

この場合、この言説を正しいと思うのは①同じ種類のペンを使ったことがあり、②書きやすいと感じた人だけです。客観的な言説(「ペンが1本ある」)のような万全の「正しさ」は、どこにもありません。主観的なことを「正しい」と認めてもらうのは、客観的なことに比べてはるかに難しいのです。

このように、客観的な言説の正しさの根源にあるのは、「観察できる(事実である)」ということです。私たちが「何が正しいのか」を決める際に、観察できることほどたしかなものはありません。

「正しさ」を決めるうえで、観察できることほど確実なことはない

よって、妥当な根拠を構築するためには、観察すること(事実を集めること)が基本姿勢になります。ある主張を言いたいのなら、その主張を言うためにはどんなことが観察できればいいのかを考えましょう。逆に、何かを観察したなら、そこから何が主張できるのかを考えます。

とにかく、観察したことを根拠の根底に据えましょう。これがあなたの根拠の妥当性を高めます。

妥当な根拠を構築するためには、観察したことを根拠の根底に据える

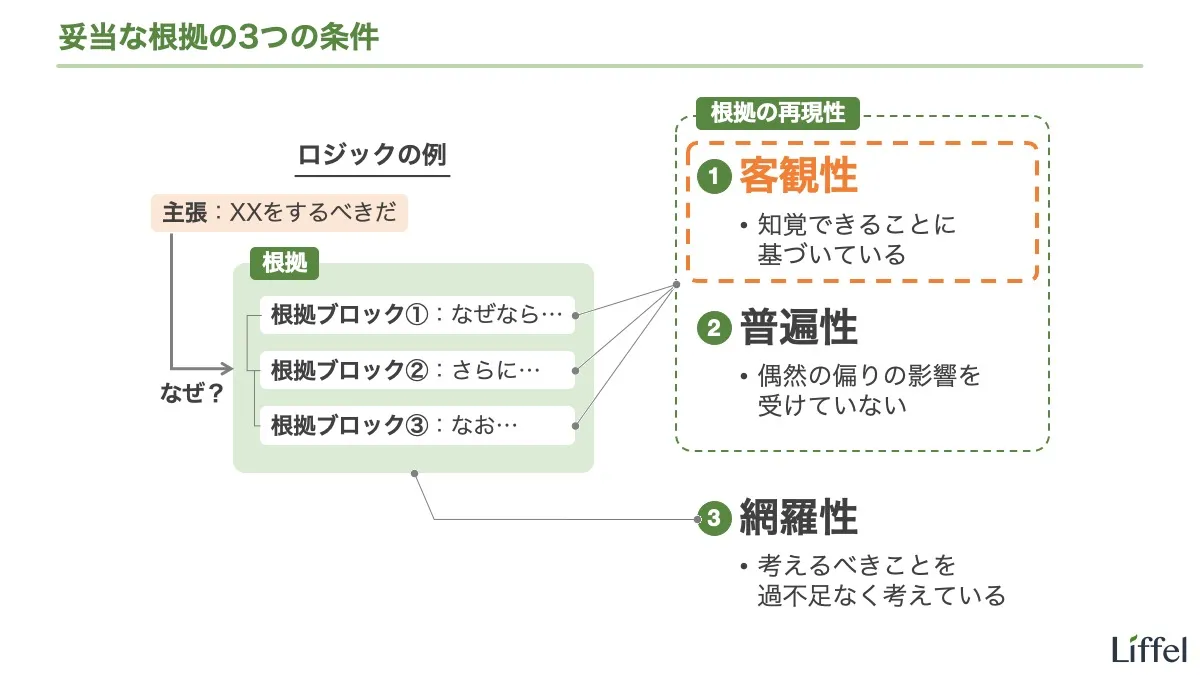

なお、これは「客観的な根拠であれば、どんな主張でも支えられる」という意味ではありません。全体としての根拠が妥当かは、根拠の普遍性や網羅性も含めて決まります。ここで言っているのは、「あることを観察した」と述べれば、その正しさは誰もが認めてくれるということです。

ただし、その正しさの根本にあるのは、「あなたは嘘つきではなく、認知・処理能力に問題はない」という、周囲からの信頼です。ここを裏切れば、あなたの客観性は疑われ、結果として妥当な根拠を構築することは二度とできなくなります。注意してください。

以上、客観的な根拠について説明しました。これが根拠の妥当性を高めるうえでもっとも重要なポイントです。常に根拠の客観性をチェックする癖をつけてください。

さらに学習を進めたい人は

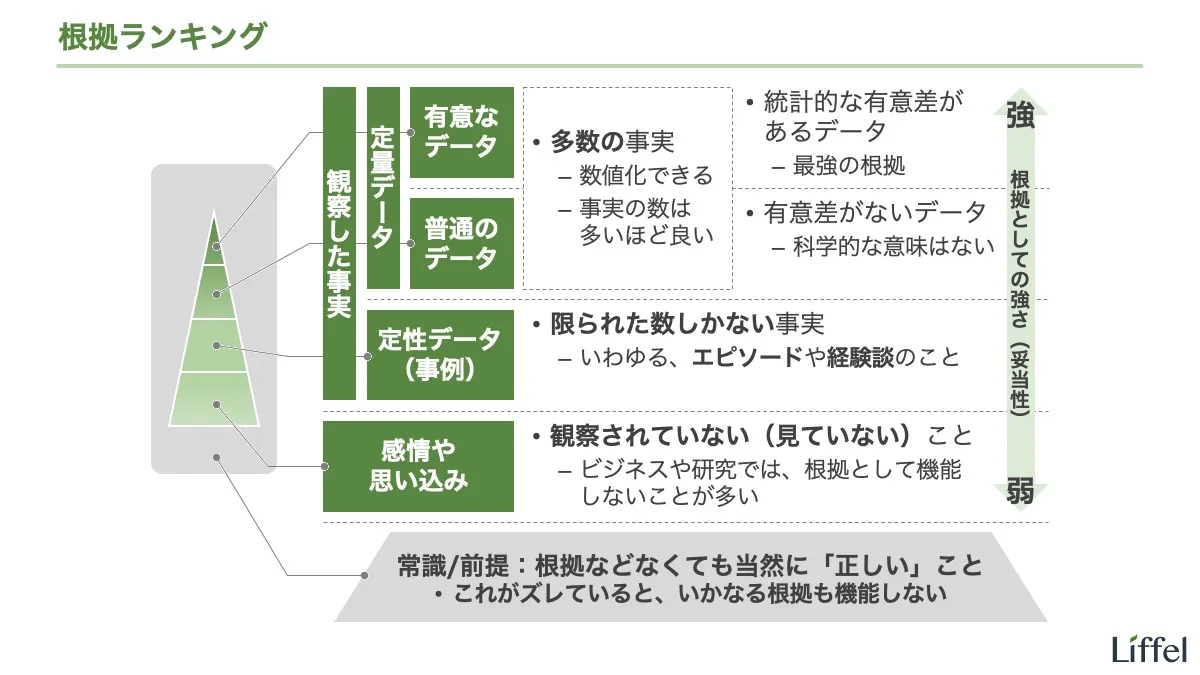

ここまで読んでいただき、どうもありがとうございました。次は根拠の種類について理解を深めておきましょう。以下のエントリーに進んでください。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。

動画で学びたい・復習したい方はこちら

冒頭で紹介した動画になります。内容は完全に同一ではありませんが、主なポイントは同じです。

参考文献

Footnotes

-

厳密には「人は同じモノを同じように観察している」という前提を疑うことは可能です。しかし、このレベルまで疑っては議論にならないので、普通はこの前提は疑いません。 ↩

-

実験を行う研究者の世界では、観察したことを研究ノート(実験ノート)というものに記録するそうです。データ捏造などが問題になった際には、この研究ノートを検証することで嘘をついているかどうかの検証が可能です。 ↩

-

ここで述べているのは、公(ビジネスや研究)における嘘の扱いです。プライベートでの軽い嘘などは、ここまで厳しい扱いにはなりません(と、私は思います)。ただし、「嘘つきを再び信用するのは難しい」というのは、公私に関わらず共通です。 ↩