このエントリーでは、ロジカルシンキングのプロセス(ロジカルシンキングを実践する際に、何を、どのように進めるべきか)を学びましょう。

なお、このエントリーはロジカルシンキングの基礎知識があることを前提とします。もし途中で分からなくなった場合は、以下のリンクから順に勉強してください。

では始めましょう。

toc

ロジカルシンキングのプロセス:全体像

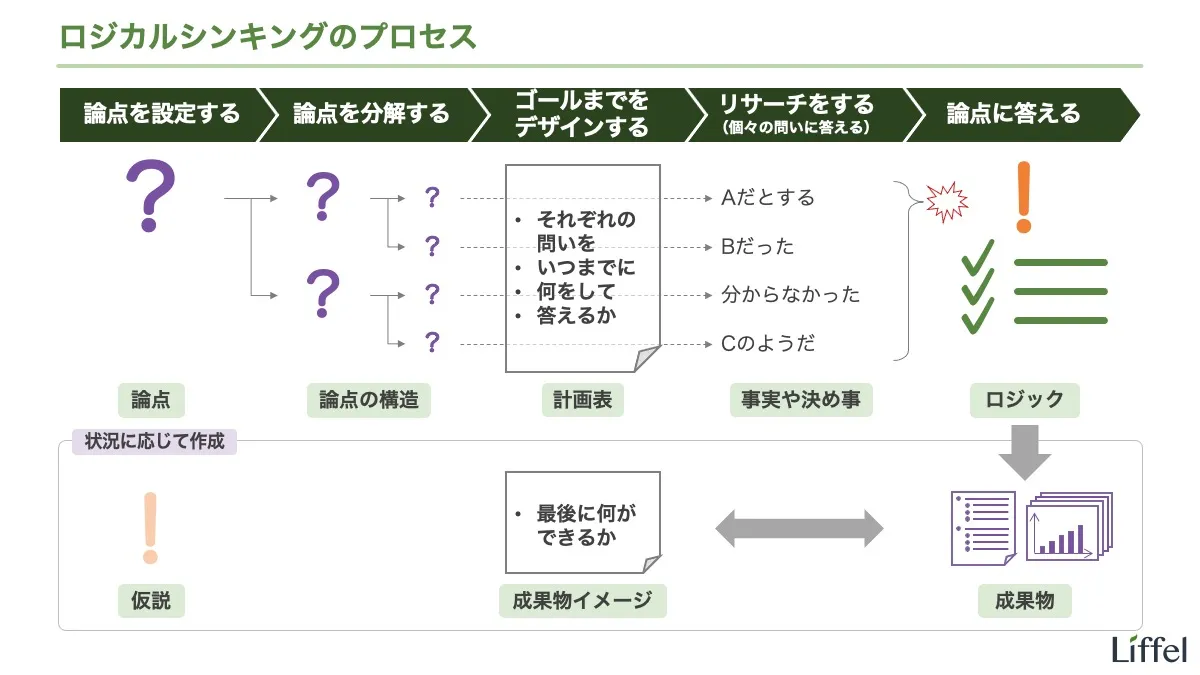

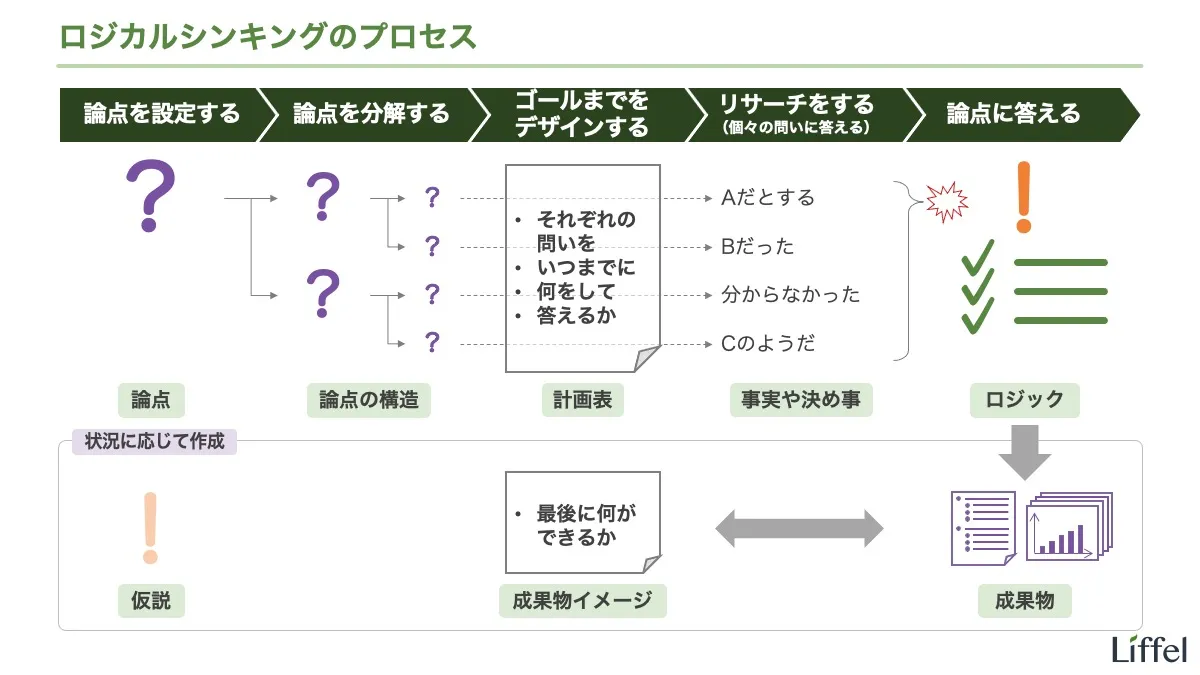

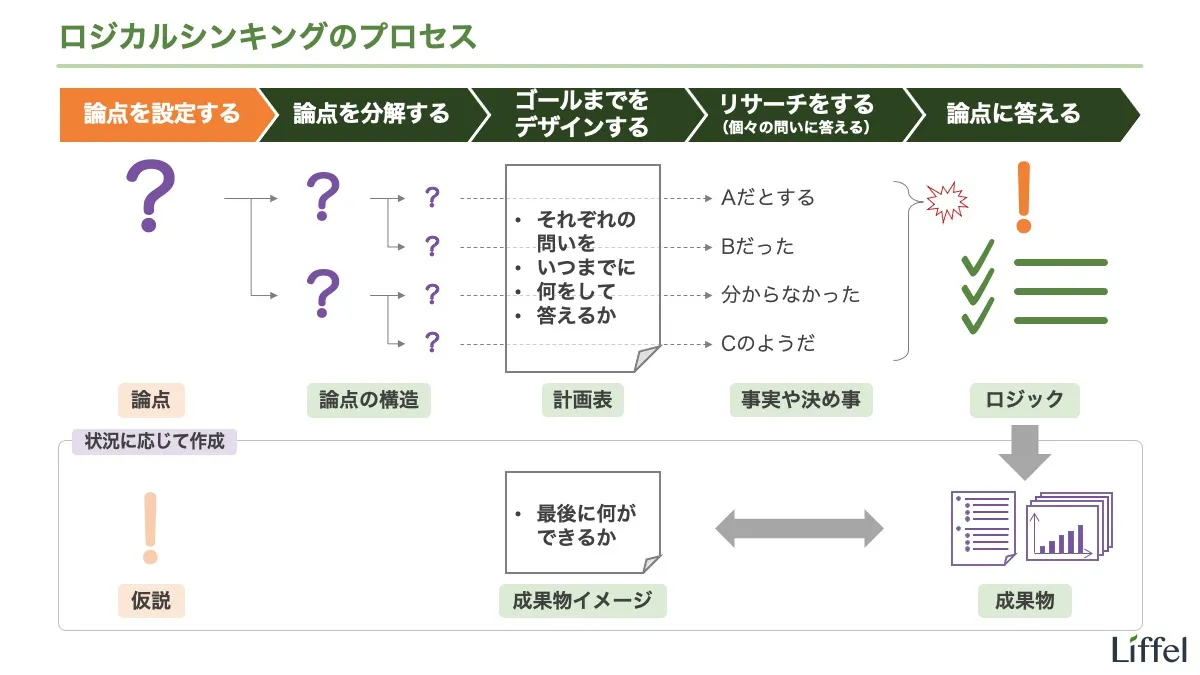

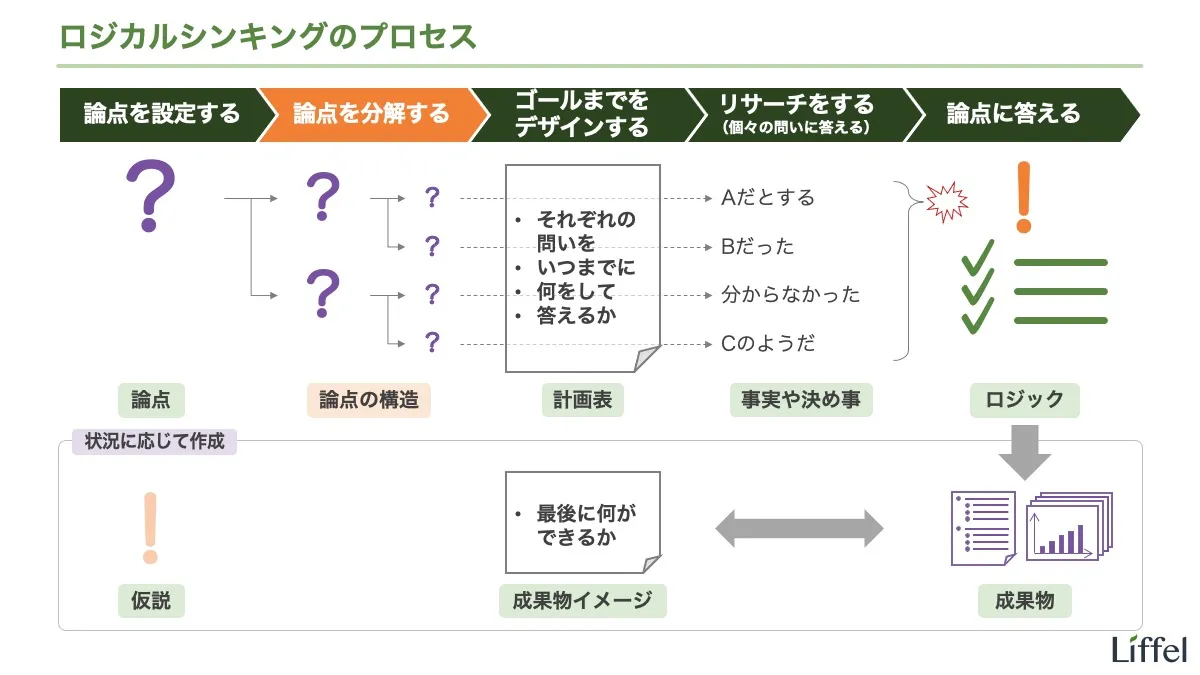

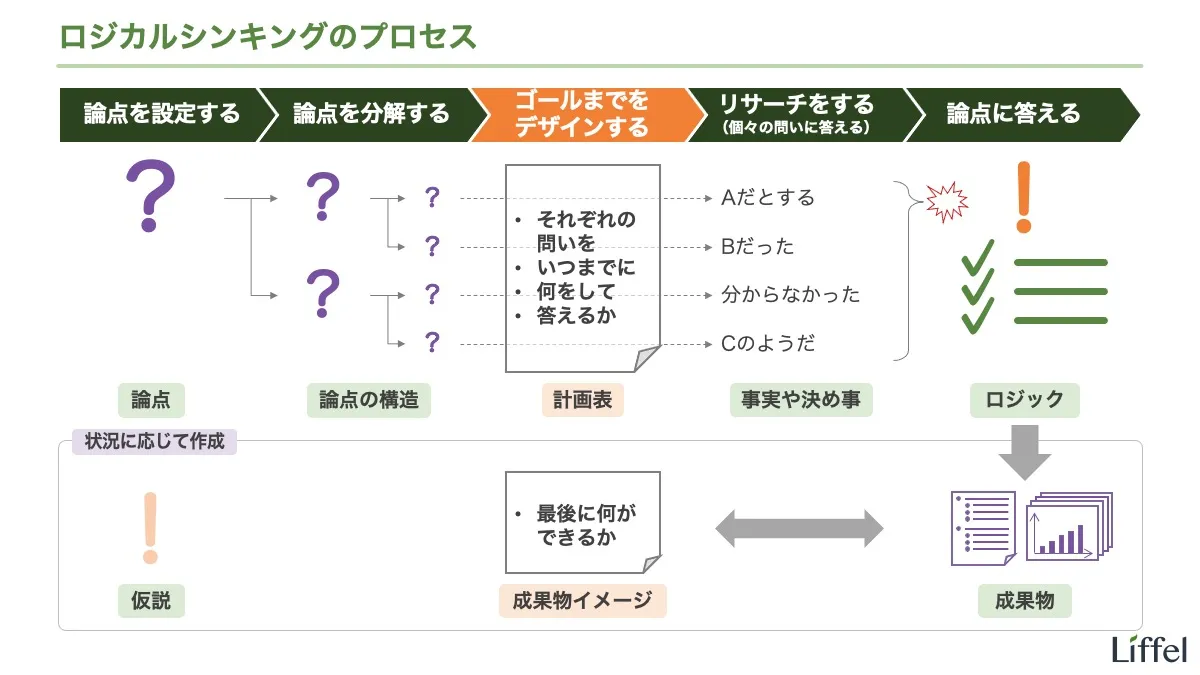

最初に、全体像を眺めておきましょう。以下のスライドを見てください。

このように、ロジカルシンキングは以下の5プロセスで進めます。

- 論点を設定する

- 論点を分解する

- ゴールまでをデザインする

- リサーチをする

- 答えを出す

なお、これはかなりラフにまとめたプロセスです。厳密には、これらのプロセスの下にさらに細かいプロセスが存在します。

ただ、プロセスが細かすぎると分かりにくいので、全体としては5つにまとめました。このエントリーでは、大雑把な全体像を掴むことを意識してください。詳細に関しては別エントリーで補足するので、よく分からなくても気にせず先に進んでくださいね。

では、プロセスを順に見ていきましょう。

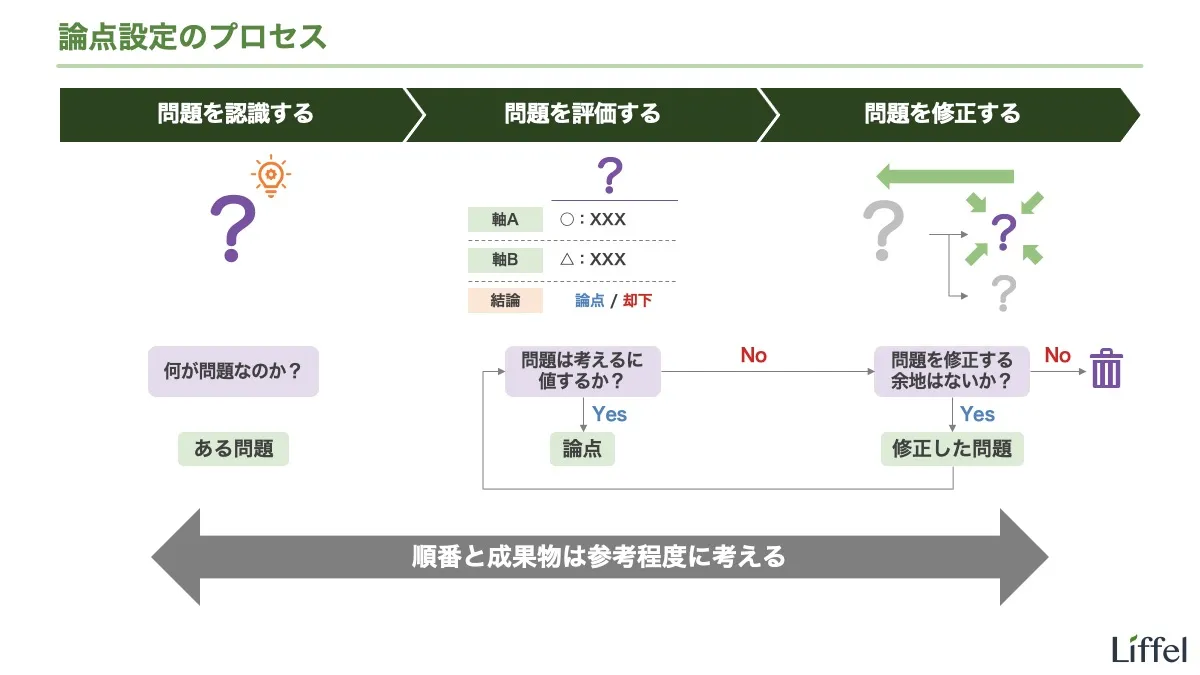

プロセス①: 論点を設定する

ロジカルシンキングの第1プロセスは、論点を設定することです。このプロセスは「論点設定」と呼ばれることも多いので、こちらもセットで覚えてください。

論点とは

論点とは、あなたがこれから考えようとする1つの問い(疑問文)のことです。

論点:考えようとする1つの問い(疑問文)

つまり、考えようとする1つの問いを決めることが、ロジカルシンキングの出発点です。

なぜ論点を設定するのか

論点設定がロジカルシンキングの出発点になる理由はシンプルで、考えることを1つに定めないと、考えられないからです。

たとえば、以下の問いのリストを見てください。

- どうしたら、2年後までに英語を習得できるか?

- どうしたら、夏までに見せられる身体になれるか?

- どうしたら、スマホを触る時間を減らせるか?

ある人が、これら3つの問いすべてに興味を持っている(=問いに対する答えを出したいと思っている)ことは十分にありえますよね。あなたも、このうち2つくらいは興味があるのではないでしょうか。

しかし、人間は複数の問いを同時に考えることはできません(「同時に」の長さによりますが)。また、たとえ複数の問いを並行して考えるとしても、それは別個のプロセスとして切り分ければいい話ですよね。ということで、1つのロジカルシンキングのプロセスで考える問いは、1つであるとします。これは決め事です。

1つのロジカルシンキングのプロセスで考える問いは1つである(決め事)

よって、数ある「興味のある問い」の中から、「これから考えようとする、1つの問い」を絞り込む必要があるわけです。これが論点を設定する理由です。

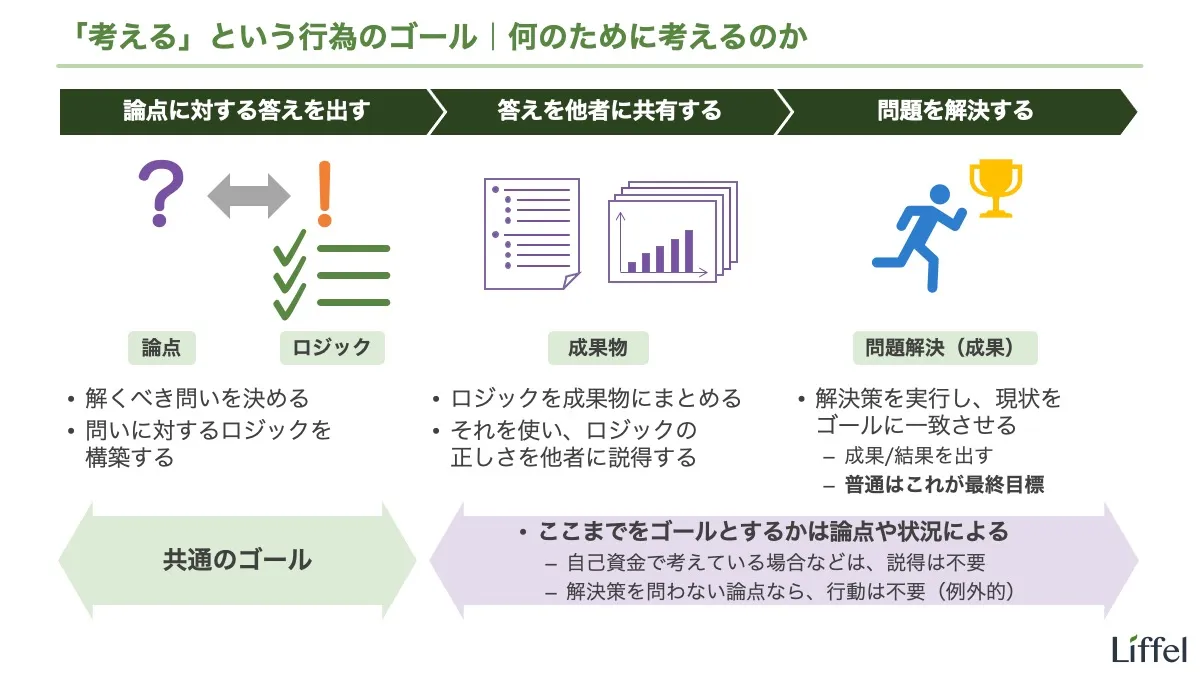

ロジカルシンキングのゴール

論点が定まると、あなたがロジカルシンキングのプロセスを通じて成し遂げたいこと、つまり、ロジカルシンキングのゴールも明確になります。

それは、論点に対する正しい答えを出すことです。

言うまでもなく、問いが立ったら、正しい答えが知りたいですよね。それを探しましょう。

ロジカルシンキングのゴール:論点に対する正しい答えを出すこと

このあたりの話は、以下のリンクも参考にしてください。

プロセス②: 論点を分解する

ロジカルシンキングの第2プロセスは、論点を分解することです。

「論点を分解する」とは、論点を、より小さな問いの集合にすることです。

たとえば、「1年後にTOEFLで100点をとるために、どのように勉強すればよいか?」という論点を設定したとします。この論点を分解した例を見てください。

- 1年後にTOEFLで100点をとるために、どのように勉強すればよいか?

- 毎日、何時間勉強する必要がありそうか?

- 4科目(Reading, Writing, Listening, Speaking)のそれぞれで、何点を狙うか?

- 4科目の、現在の自分の実力は何点か?

- 差分を埋めるために、どれくらいの勉強が必要だと考えられるか?

- 必要な学習時間をどのように確保するか?

- いつ、どこで勉強するか?

- どの科目から勉強するか?

- 4科目を平等に着手すべきなのか、優先すべき科目があるのか?

- それぞれの科目を、どのように勉強するか?

- 使うべき教材は?

- 有効な学習方法は?

- 進捗(ゴールに近づいているか)をどのように管理するか?

- TOEFLをどれくらいのペースで受験するか?

- ほかに、コストのかからない進捗管理方法はないか?

- 毎日、何時間勉強する必要がありそうか?

論点が、さらに小さな問いの集合になっていることを確認してください。このようなものを、当サイトでは論点の構造と呼びます。詳細は今後のエントリーで説明します。

論点の構造:分解した論点と、その構造のこと

ここでは、論点を分解することで、より具体的で、検証しやすい問いになったことを確認してください。

たとえば、「現在の自分の実力は?」という問いに答えるには、TOEFLを受ければいいですよね。実際、真剣にTOEFLで高得点が欲しいなら、真っ先にすべきことはそれです。現状も理解せずに、何をすべきかは考えられません。

なぜ論点を分解するのか

論点を分解する理由は、論点を分解する以外に、「考える」という行為のやり方が見つかっていないからです。ここは少し難しいので、分からない場合は読み流してください。

先ほどの例で説明します。論点は「1年後にTOEFLで100点をとるために、どのように勉強すればよいか?」でした。

この問いに対する答えは無限にあります。要は勉強のやり方さえ決まればいいわけですから、「自分の手元にある参考書を使って、とにかく勉強しまくる」という答えでも、立派な答えになっているわけです。

しかし、これは「考えた結果の答え」とは呼べませんよね。思いついたことを実行に移しているだけです。言い換えると、これは答えではあっても、なぜその答えが正しいのかは誰にも分からないのです。

では、「考えて」答えを出すためにはどうすればいいかですが、先ほどのように、論点を分解するしかありません。「どのように勉強すればよいか?」という問いを、もっと小さく、具体的で、知識やリサーチによって明確な答えが出せるレベルに落とし込むのです。

もちろん、分解しても答えが出せないケースも多々ありますが、それでもまずは「どういう(小さな)問いに答えられたら、最後に答えたい(大きな)問いに答えが出せるか」を洗い出すわけです1。

とりあえず、この話はここまでにして先に進みましょう。ここは理屈よりも、実践して理解すべき部分です。たくさん論点を分解しているうちに分かるので、ピンとこなくても心配しないでください。

プロセス③: ゴールまでをデザインする

ロジカルシンキングの第3プロセスは、ゴールまでをデザインすることです。

「ゴールまでをデザインする」とは、具体的には以下の2つを作ることです。

- 計画表

- 成果物イメージ

順に説明します。

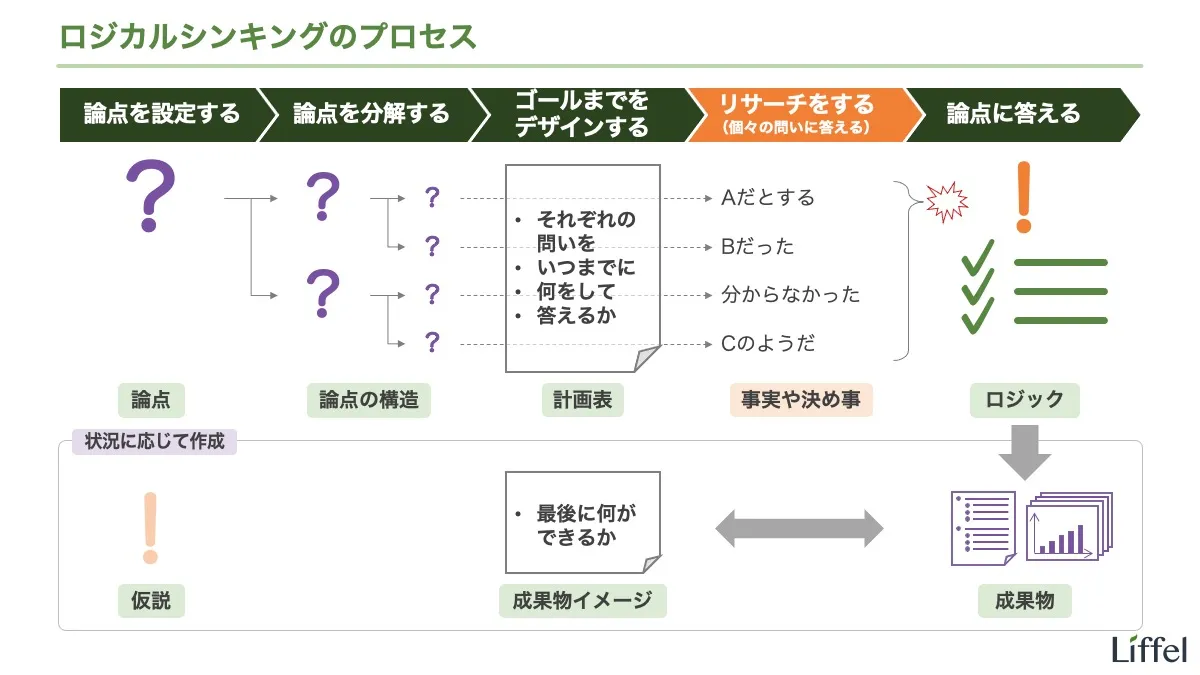

ゴールまでのデザイン①:計画表

計画表とは、「論点の構造にある個々の問いは、どのように答えられるのか」をまとめたものです。要するにスケジュールのことですが、フォーマルな成果物感を出すために当サイトでは「計画表」と呼ぶことにします。

具体的には、以下の要素をExcelなどでまとめます。

- (論点の構造にある問いのうち)どの問いを

- どんな作業で

- いつまでに

- 誰が(※チームで考える場合のみ)

- 答えるのか

計画表に関しては、答えるまでに1ヶ月以上はかかりそうな論点を扱うときや、チームで考えるときだけ作ればよいというのが私の意見です。詳しくは別エントリーで解説します。

ゴールまでのデザイン②:成果物イメージ

成果物イメージとは、その名のとおり、最終的な成果物をイメージレベルで作ったものです。分かりやすく言うと、最後に見たいものですね。

スライドにもあるとおり、これはロジカルシンキングの結果として文書やプレゼンテーションを作成するときだけ作るものです。具体例を見てください。

- 成果物に関わらず共通

- 仮説ベースのロジック/アウトライン

- 論点(疑問文)の構造を平叙文にひっくり返したもの

- (分析をするなら)最終的に見たいグラフのイメージ

- 仮説ベースのロジック/アウトライン

- 成果物に応じて作成

- 文書:章立て(ブログなら、見出しの構造)

- プレゼンテーション:空パック(スケルトン)

- 手書きで作った個々のスライドイメージのこと

このように、最終的な成果物によって成果物イメージも変わります。一概には言えないので注意してください。

なぜゴールまでをデザインするのか

ゴールまでをデザインする理由は、そうしないと、非効率に考えることになるからです。下手すると、いつまで経ってもゴールに着きません。

人間の頭脳というのは不思議なもので、どういうわけかゴールに向かって一直線に走ることが難しいようにできています2。論点の構造の末端にある個別具体的な問いを考えていると、それに夢中になって時間をかけすぎてしまったり、何のためにその問いを考えていたのか忘れてしまったりするのです。

よく見かけるのは、「データを集めて、色々と分析しているが、何のために分析しているのか本人が分かっていない」というケースです。ほかにも、単純な知的好奇心から脇道に逸れてしまうこともよくあります。

このような回り道や脱線が思わぬヒントになることもあるので、これらが完全な悪だとは言い切れません。しかし、ほとんどのケースでは答えを出すまでに期限があり、効率的に考えたいのが現実です。となると、具体的なゴールのイメージと、そこに至る道筋は、手を動かす前に作っておくのが安全なのです。

比喩的に言うなら、手を動かし始めるとどうしても虫の目線になるので、鳥の目線を維持するための地図が必要だということです。このような理由で、ゴールまでをデザインします。

プロセス④:リサーチをする

ロジカルシンキングの第4プロセスは、リサーチをすることです。

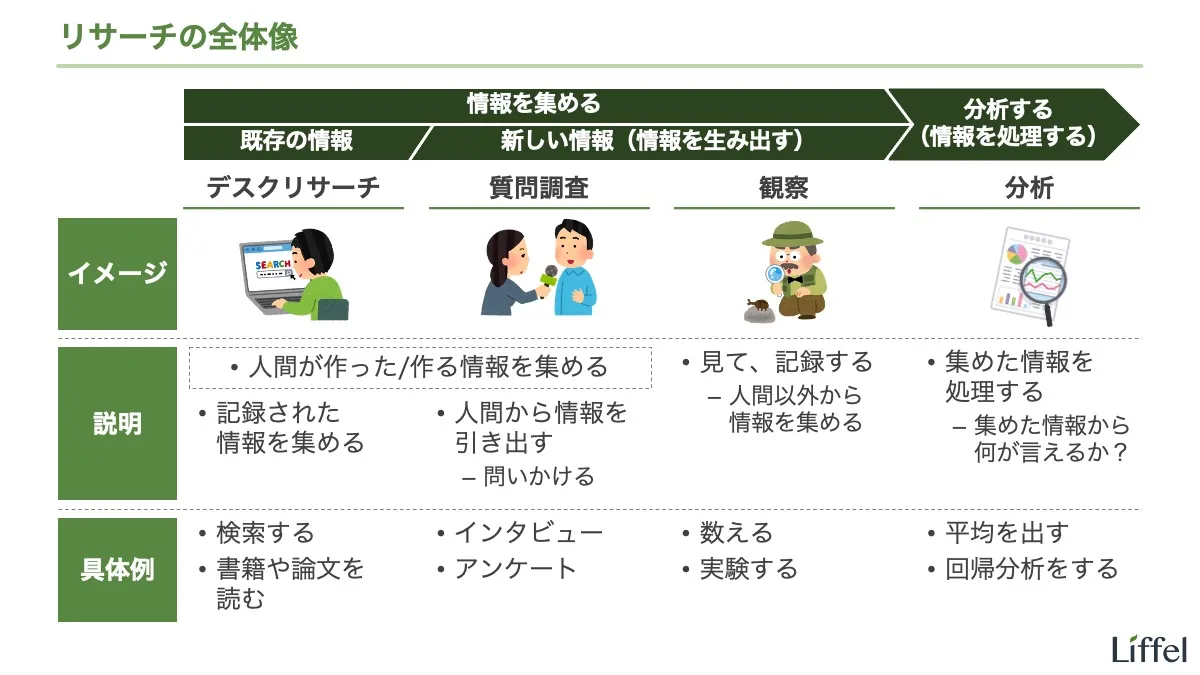

ゴールまでがデザインできたら、次はリサーチをします。リサーチの全体像は以下のスライドを見てください。

ここは頭よりも手を動かす部分ですね。個々の作業に関してはこれから勉強しましょう。

なお、すべての問いがリサーチによって答えられるわけではありません。問いの中には答えを「決める」タイプのものもあります(今後のエントリーで解説)。

よって、厳密に言うとこのプロセスは「個々の問いに答える」ということなのですが、これは分かりにくいのでスライドでは小さくカッコ書きをするに留めています。

なぜリサーチをするのか

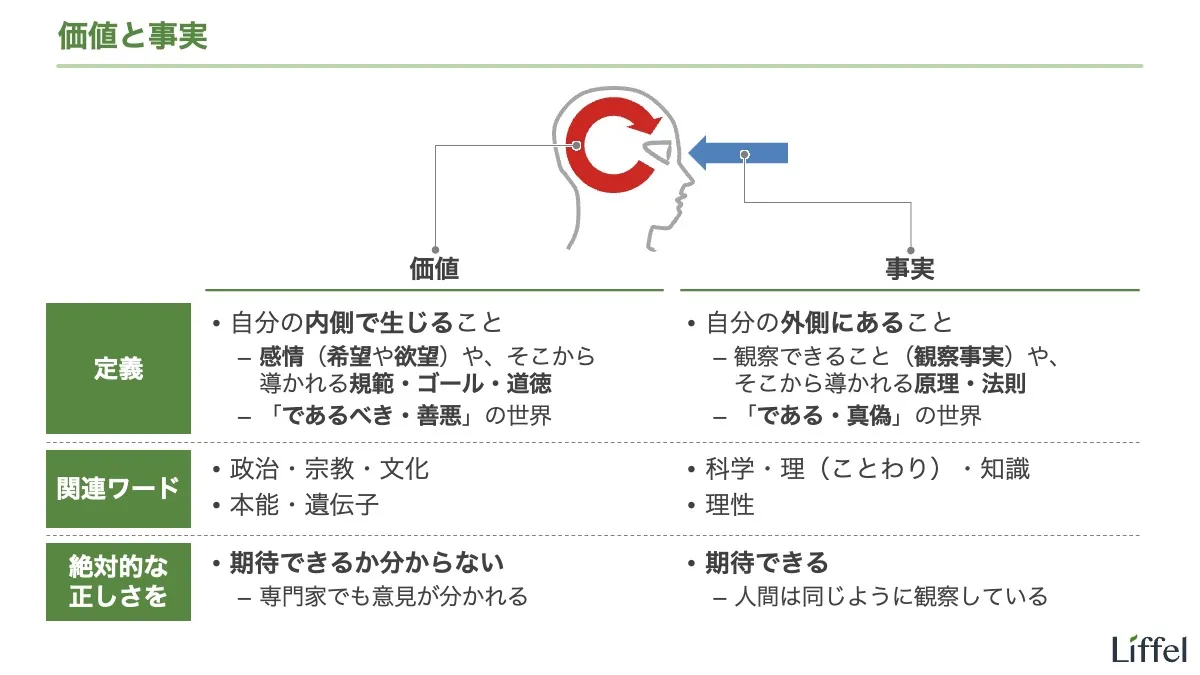

リサーチをする理由は、それ以外に、妥当性の高い根拠を構築する方法が存在しないからです。

これは逆から考えたほうが分かりやすいでしょう。リサーチを一切しないで問いに対する答えを出せたなら、その答えは「すでにあなたの頭の中にあったこと」だけで構成されていることを意味します。これはつまり、根拠が主観的な言説だけで構成されているということです3。主張は説得力を欠き、正しいとは認めてもらえないでしょう。

この話はすでに別エントリーで解説しているため、ここでの解説は割愛します。以下のリンクを参考にしてください。

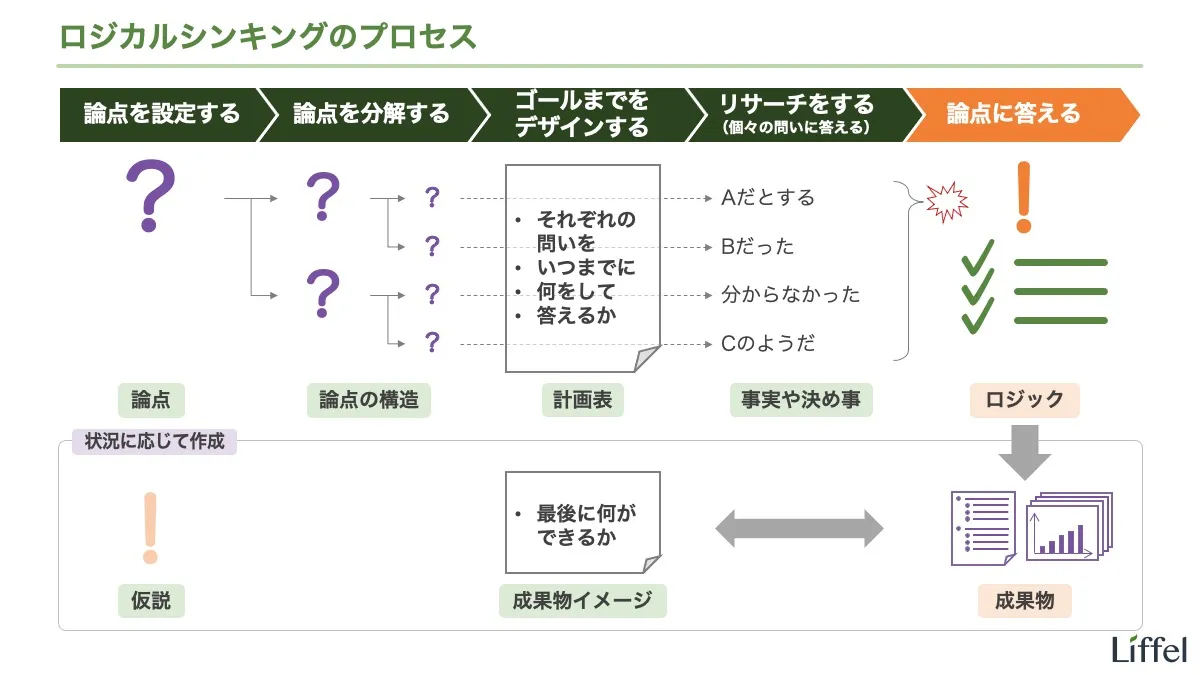

プロセス⑤:答えを出す

最後に、答えを出します。

「答えを出す」とは、論点に対する答えとなる言説(主張)を打ち出すことです。リサーチを終えた段階では、論点の構造にある個々の問いに対する答えは分かっても、論点に対する直接的な答えは分かりません。これまでの作業で分かったことを総合し、要するに、答えは何かを明確にしましょう。ケリをつけるのです。

また、あなたが打ち出した主張は、リサーチによって集められた客観的な事実によって支えられています。これらが根拠となり、最終的にはロジック(主張と根拠)を構成します。

なぜ答えを出すのか

答えを出す理由はシンプルで、そうしないと、ロジカルシンキングが終わらないからです。

もう一度、前半で述べたロジカルシンキングのゴールを思い出してください。それは論点に対する答えを出すことでした。当然、最後のプロセスでは答えを出すことになります。

無理に答えを出さなくてもいい

さて、最後の最後で矛盾したことを言うようですが、無理に答えを出す必要はありません。

リサーチが思ったように進まないことや、リサーチからハッキリした示唆が得られないことはよくあります。このような状況で無理に答えを出そうとすると、以下のようなリスクを抱えることになります。

- 間違った答えを出すリスク

- 嘘をついてしまうリスク

- 例:望んだ答えが出るように、データを捏造する

そうなるくらいなら、「答えはまだ、なんとも言えない」ということにして、様子を見たり、別の論点を考えたりしてもよいのです。

もちろん、実際にロジカルシンキングを行う状況、特にビジネスにおいては、そんな悠長なことは言っていられないことが多いでしょう。

ビジネスにおいては、ロジカルシンキングはただの手段であり、真のゴールは行動して問題解決することです。答えがハッキリしない中でも答えを選んで、行動するしかないことのほうが多いはずです。私としてもそちらをオススメします(論点によりますが)。

しかし、このような話は、あくまでロジカルシンキングの外部にある前提条件から決まることです。ロジカルシンキング単体としては、納得のいく答えを出せない状況で、無理に答えを出す必要はありません。

結論を保留することは悪ではないのです。ここを間違えないでください。

ロジカルシンキングでは、無理に答えを出さなくてもいい

ということで、この「答えを出す」というプロセスに関しては、前の4つのプロセスと違って必ず実行できるものではありません。しかし、基本的には答えを出すので、このような形にしています。

問いに始まって、答えで終わる。これがロジカルシンキングのプロセスです。

以上、ロジカルシンキングのプロセスを説明しました。ここからは、個々のプロセスを学んでいきましょう。まずは論点設定からです。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。