このエントリーでは、疑問文について説明します。特に、オープン・クエスチョン、クローズド・クエスチョンという、疑問文の分類について学びましょう。

正しい論点を設定するためには、疑問文というものを理解し、適切な疑問文が書ける必要があります。すでに知っていることも多いかもしれませんが、ここで疑問文というものを一から考えてみましょう。

toc

疑問文とは

知ってのとおり、疑問文とは、問いを投げかけて、答えを求める文のことです。

辞書的な定義も見ておきましょう。

疑問(ぎもん、英: question)とは、典型的な場合として質問者が相手に答と言う形で情報の提示を求める際に用いられる様々な形式をとる言語表現のことである。

小難しい表現になっていますが、内容としては同じです。たとえば、いまは「疑問文とは何か?」ということを考えているわけですが、これがまさに疑問文ですね。

疑問文:問いを投げかけて、答えを求める文

疑問文の見分け方

ある文が疑問文かどうかを、どのように見分けたらよいのでしょう?

日本語の話は後回しにして、先に英語で考えましょう。英語では、以下の2点において、疑問文は明確に平叙文(普通の文)と区別されます。

- 文末に疑問符(「?」マーク)が付いている

- 疑問詞や動詞が文頭に出て、平叙文とは語順が入れ替わる

英語よりさらに露骨な言語もあります。たとえば、スペイン語では文頭にも疑問符をつけます(例:「¿Cómo estás?」)。

さて、我らが日本語はどうでしょうか。私の知るかぎり、日本語には、書き言葉の疑問文を即座に判別する方法は存在しません1。日本語は語順が「何でもあり(語順の自由度が高い)」であり、疑問符の使用はグレーゾーンです(後述)。

私は日本語が大好きですが、これは日本語の最大の弱点だと言えます。問いは思考の起点であるにも関わらず、日本語は言語体系として、問いを明示する手段を持っていないのです。

どうするべきか

愚痴っても仕方ないので、対策を述べます。疑問文を書いたときは、文末に疑問符(?)をつけてください。少なくとも、「自分が考えるための言葉」という観点では、これで問題は解決します。

ちなみに、疑問符は元来の日本語には含まれていなかったため、「正式な日本語を求められるシーンでは、疑問符を使うべきではない」という考え方が存在します。実際、文章術の本には、疑問符や感嘆符(!)は下品なので使うなと書かれていることがあります。

私は、疑問符があったところで下品だとは思いません。また、「下品かどうか」などという主観的な判断と、「問いを明示できるか」という実用的なメリットは、重要性において比較になりません。以上の理由により、私は疑問符を使いますし、あなたにも使うことをオススメします2。

Point

疑問符(「?」マーク)を使って、疑問文であることを明示する

疑問文の全体像

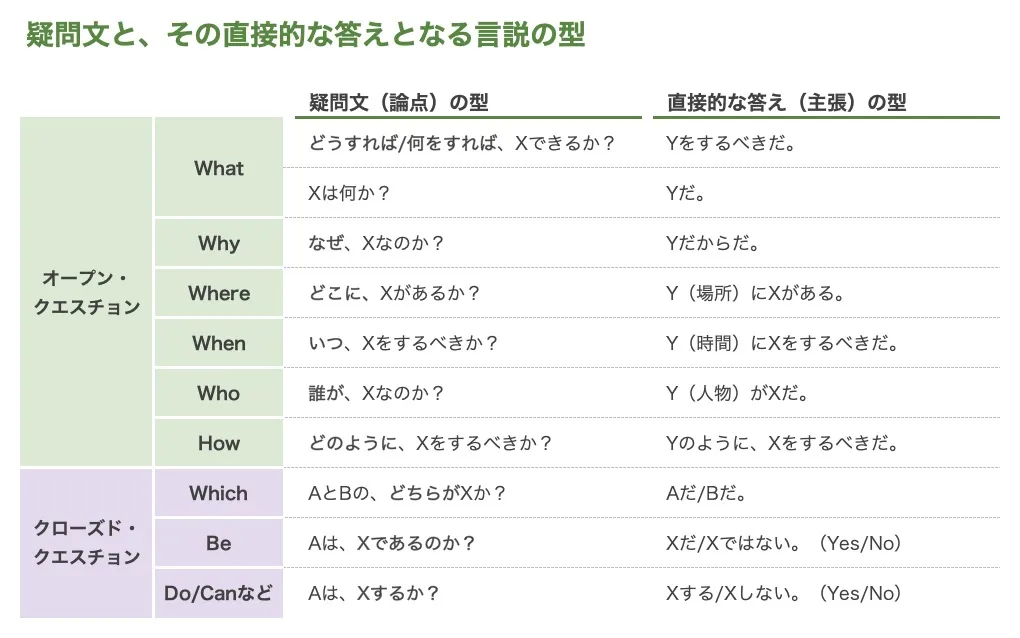

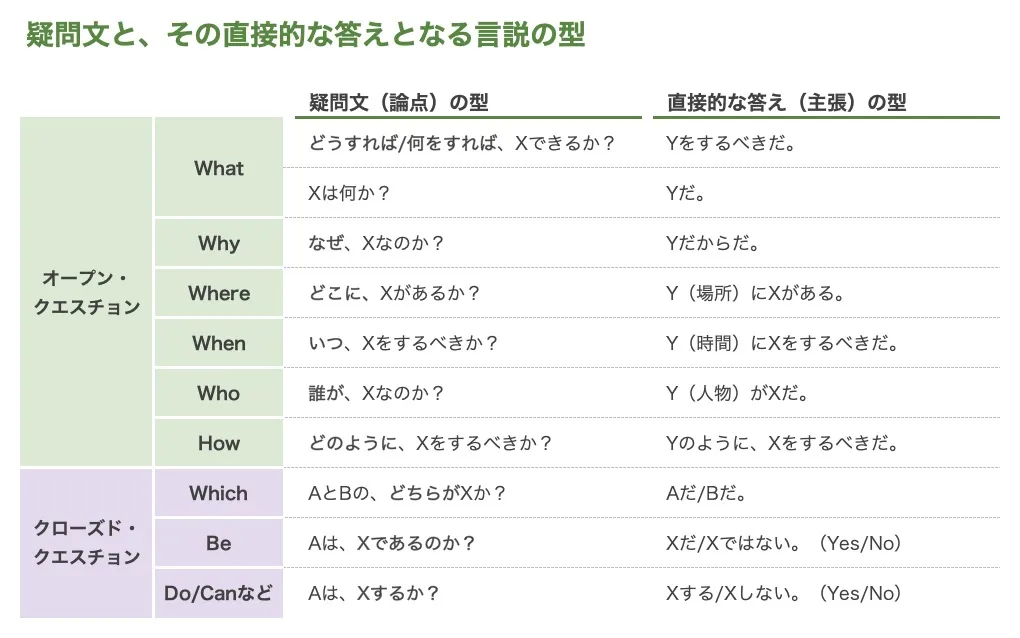

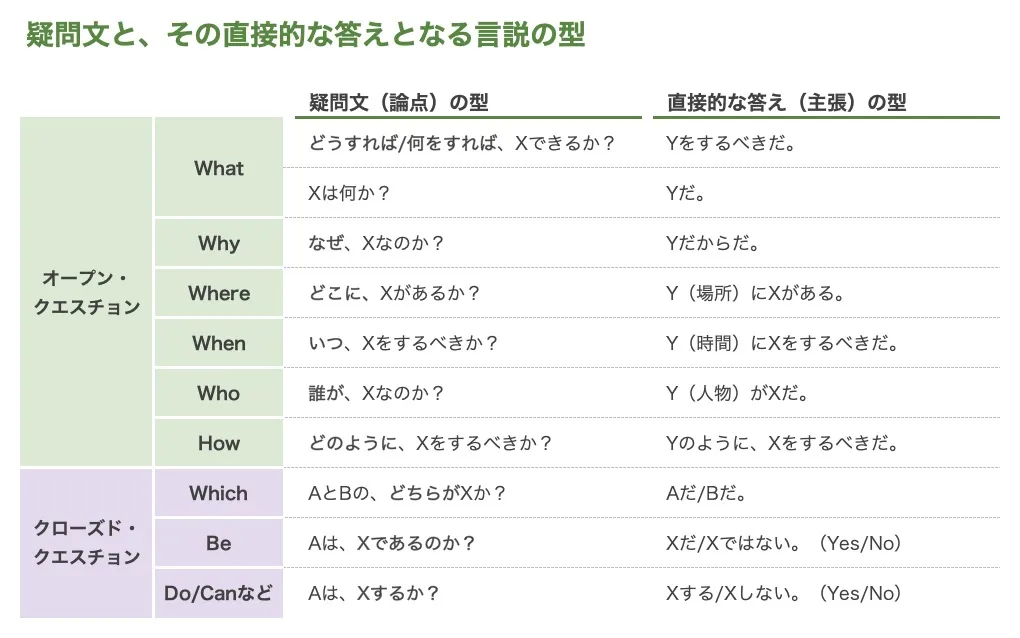

次は、疑問文の全体像を眺めていきましょう。以下の表を見てください。

なお、先述の理由により日本語ではどうしても疑問文の分類が説明しにくいため、以降の説明には英語を使います。ご了承ください。

押さえるべきポイントは2つです。

- 疑問文は「オープン・クエスチョン」と「クローズド・クエスチョン」に大別できる

- 疑問文の答えになれる言説の型は決まっている

詳しく見ていきましょう。

オープン・クエスチョン

オープン・クエスチョンとは、回答範囲が限られない疑問文のことです。

オープン・クエスチョン:回答範囲が限られない疑問文のこと

オープン・クエスチョンは、以下の疑問詞で始まります。

- What(何か?)

- Why(なぜか?)

- Where(どこか?)

- When(いつか?)

- Who(誰か?)

- How(どうか?)

これらの疑問詞で始まる疑問文には、答え方に無限のパターンがあります。たとえば、「もっとも面白いゲームは何か?」と聞かれたら、世の中のあらゆるゲームを答えられますよね。

しかし、オープン・クエスチョンといえども、あらゆる答えが許されるわけではありません。例を見てみましょう。

これでは、パンダはアブないヤツですよね。「なぜ?」と聞かれている以上、理由(「Xだから」)を答えなければなりません。Xに何を入れるかはパンダの自由ですが、「だから」をカットすることはできないのです。

このように、「答え方が無限にある」ということは、「何を答えてもセーフ」という意味ではありません。疑問文の時点で、答えになりうる言説は決まっています。これも先ほどの表にセットで載せてあるので、確認してください。

クローズド・クエスチョン

次に、クローズド・クエスチョンとは、回答範囲が限られる疑問文のことです。オープン・クエスチョンの反対ですね。

クローズド・クエスチョン:回答範囲が限られる疑問文のこと

クローズド・クエスチョンは以下のどちらかです。

- イエス・ノー疑問文:答えが「Yes」か「No」しかない

- Be動詞

- Doや助動詞

- 選択疑問文:答えが事前に示された選択肢しかない

- Which(どれか?)

クローズド・クエスチョンでは、オープン・クエスチョンよりも厳密に、答えになれる言説が決まっています。当たり前ですが、イエスかノーかを聞かれたら、基本的にはイエスかノーしか答えてはいけません。あとは、「分からない」、「答えたくない」くらいでしょうか。

政治家や社長の記者会見ではよく、クローズド・クエスチョンを聞かれているのに、それに答えないという状況が観察されます。

わざとやっているのかもしれませんが、見ている側としてはイライラしますね。

練習問題

ここまでの内容を、練習問題で確認しましょう。

以下の疑問文は、オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョンのどちらか?

- 明日は晴れるだろうか?

- 明日の天気はどうなるだろうか?

- 怒っているの?

- 何を考えているの?

- 以下の疑問文は、オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョンのどちらか?

問題番号が奇数のものはクローズド・クエスチョン、偶数はオープン・クエスチョンです。

オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョンの違い

最後に、オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョンの実用上の違いについて説明します。以下の表を見てください。

| オープン・クエスチョン | クローズド・クエスチョン | |

|---|---|---|

| 回答者への圧力 | 低い(リラックスできる) | 高い(プレッシャーがかかる) |

| 話の広がりやすさ | 広がりやすい | 広がりにくい |

| 回答の明確さ | 曖昧になりやすい | 明確である |

このように、オープン・クエスチョンは答えの自由度が高いので回答者に優しい質問ですが、質問者からすると「白黒がつかない」というデメリットがあります。一方、クローズド・クエスチョンはどうしても威圧的になるので、白黒はついても感情的にしこりが残るリスクがあります。

インタビューなどでは、まずはオープン・クエスチョンから始め、相手と打ち解けてから本命のクローズド・クエスチョンを質問するとよいでしょう。

何かを考えるときも同じです。最初は抽象的なオープン・クエスチョンから始まるとしても、それを細かく分解して、白黒をつけられるクローズド・クエスチョンにできないと、リサーチによって検証できません。「キーとなるクローズド・クエスチョンを用意できているか?」を意識してください。

以上、疑問文の分類を説明しました。

さらに学習を進めたい人は

ここまで読んでいただき、どうもありがとうございました。ロジカルシンキング学習をさらに進めたい人は、以下のエントリーに進んでください。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。