このエントリーでは、「根拠」とは何か、なぜ根拠が必要なのかを学びましょう。

何かを主張するときには、そこに根拠を添えるべきです。詳しくは後述しますが、あなたが神様か有名人でもないかぎり、根拠を伴わない主張は他者に受け入れてもらえません。自分の主張を通したいなら、「根拠」とは何か、なぜ根拠が必要なのかを理解して、自分の主張に妥当な根拠を添える必要があります。

では始めましょう。

toc

根拠とは

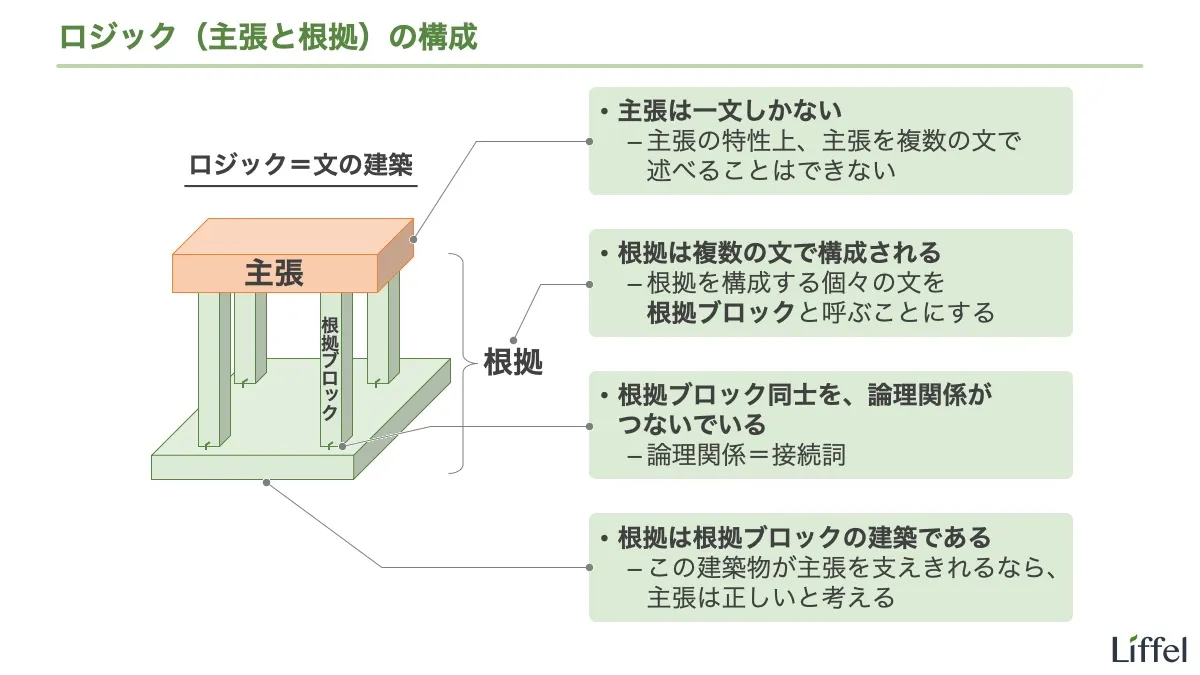

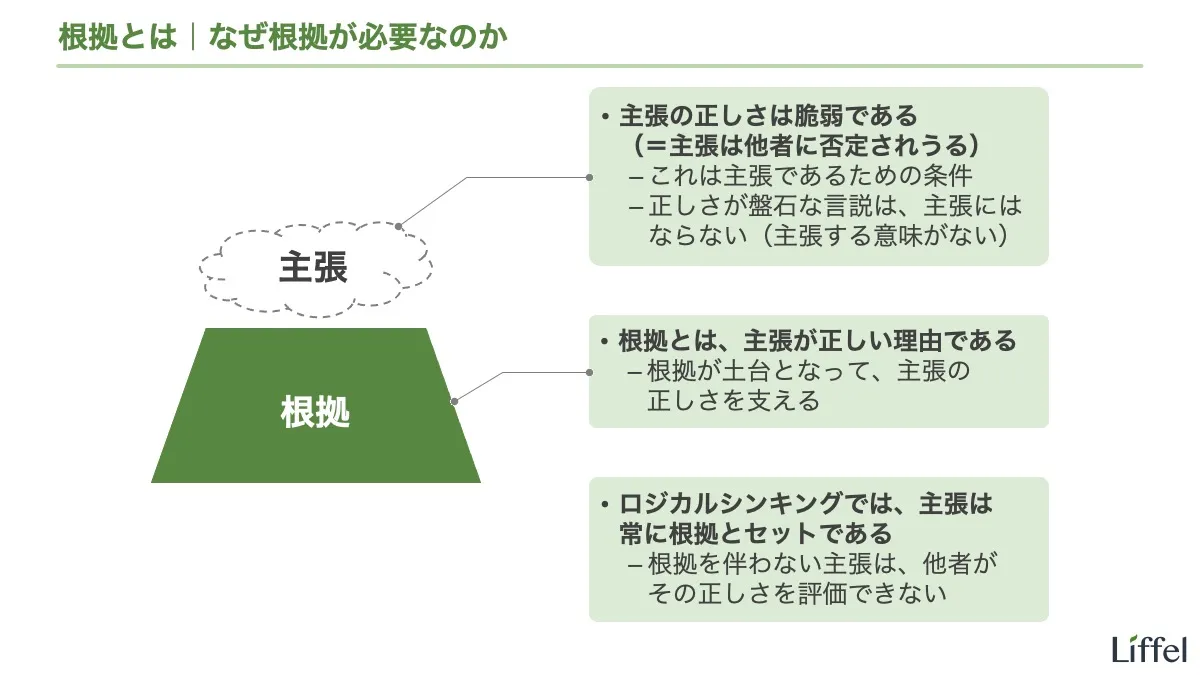

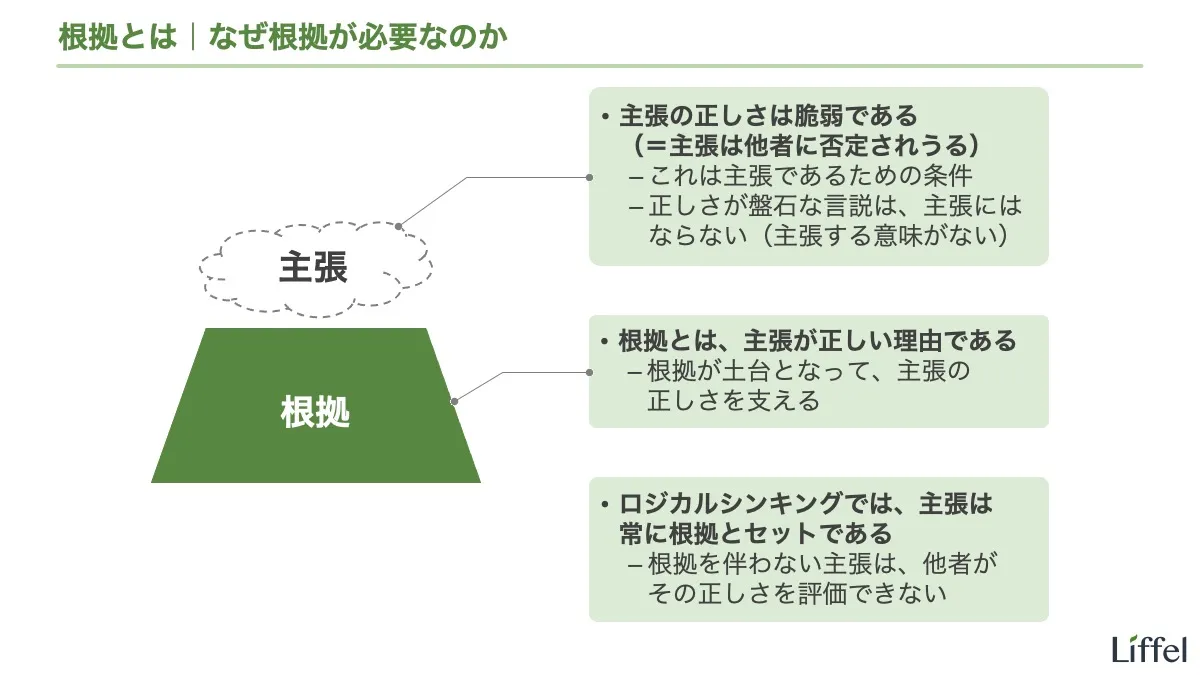

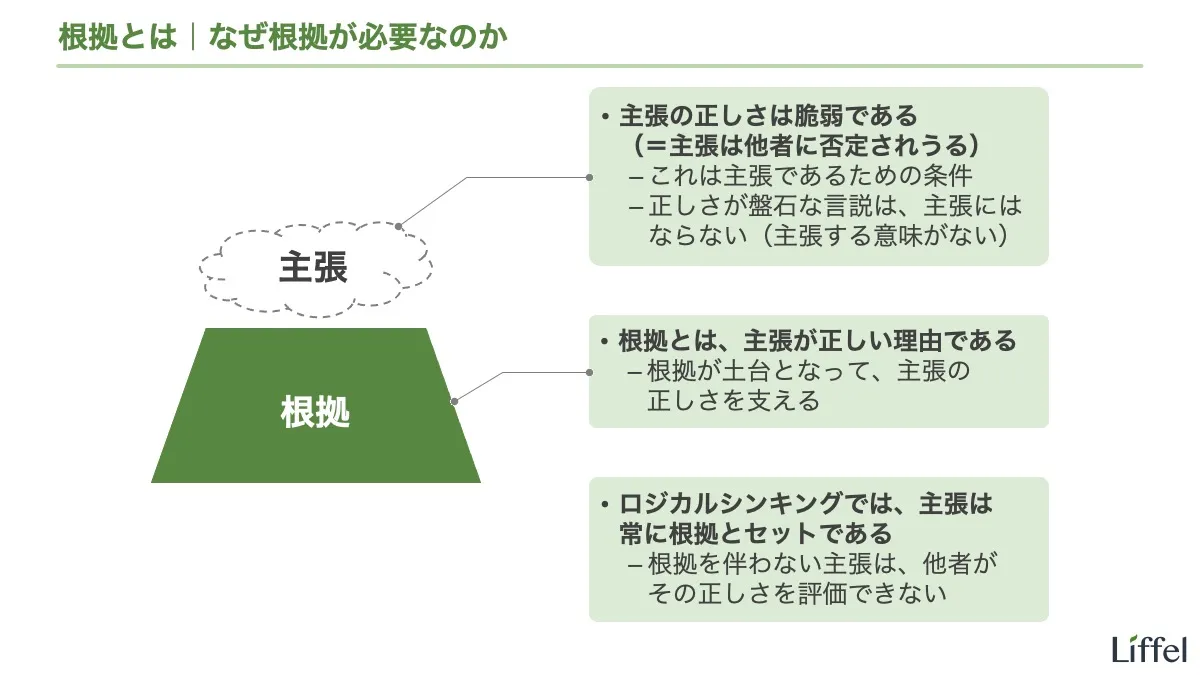

早速、本題に入りましょう。根拠とは、主張が正しい理由です。

まずは例文を見てください。

いつの間にか、私の冷蔵庫のプリンが食べられている。犯人は誰か?

犯人は安田だ。

私がそう考える根拠は以下のとおりだ。

まず、証拠がある。安田の部屋から、プリンのゴミが見つかった。

そして、安田には動機もある。彼はプリンが大好きなんだ。

ここで太字にした部分が根拠です。この部分は、主張(「犯人は安田だ」)が正しい理由を説明していますよね。このように、ある主張が存在するときに、それが正しい理由を説明している言説が「根拠」です。

根拠:主張が正しい理由

では、この定義を掘り下げましょう。

根拠の条件①:主張が存在する

まず、根拠の前に主張が存在している必要があります。根拠は単体では存在できません。これが最重要ポイントです。

理由はシンプルで、根拠は主張に対して定義される概念だからです。言い換えると、主張が主で、根拠が従です。主張が分からなければ、根拠は分かりません。常に主張が先行します1。

根拠の前に主張がある

では、「主張」とは何かというと、論点に対する直接的な答えです。ざっくり、「一番伝えたいこと」だと捉えてください。

主張に関しては以下の別エントリーで説明しています。議論における「主張」の理解に自信がない人は、これを読んでから先に進んでください。主張を理解せずに、根拠を理解することは不可能です。

根拠の条件②:主張が正しい理由を説明している

次に、根拠は主張が正しい理由を説明している必要があります。そういうものを「根拠」だと定義しているのだから、これは当然ですね。

逆から説明したほうが分かりやすいでしょう。たとえ主張とセットで述べられていても、「主張の正しさを支えている」と見なせない言説は「根拠」とは呼べません。例を見てみましょう。

犯人は安田だ。

僕がそう考える根拠は以下のとおりだ。

まず、証拠がある。安田の部屋から、プリンのゴミが見つかった。

あ、ちょっとコーヒーもらうね。

そして、安田には動機もある。あいつはプリンが大好きなんだ。

ここで太字にした部分は、主張の正しさを支えるのに何の貢献もしていませんよね。このような言説は根拠ではありません。これはノイズです。

ただ、ここまで分かりやすいノイズは例外的です。これは会話調の例なのでギリギリ成立しますが、論説文で「ところで、コーヒーを飲ませて欲しい」なんて書かないですよね。つまり、主張するときに、わざわざノイズを含めようとする人はいないのです。

実際によく観察されるのは、「主張している人は根拠だと思っていることが、実は主張の正しさを支えることに何の貢献もしておらず、結果としてノイズになっている」というケースです。

ただ、これを「ノイズ」と呼ぶかは難しいところです。むしろ、「間違った・妥当でない根拠」と呼ぶべきかもしれません。

主張とセットで述べられている言説のすべてが、主張の正しさを支えているとは限らない

練習問題

ここまでの内容を、練習問題で確認しましょう。

以下の会話において、根拠に該当する部分を指摘しなさい。

謎はすべて解けた……。

まず、状況的に、クマのほかにゼリーを食べることができたのは2人しかいない。安田か、私だ。

そして、私はゼリーを食べていない。

つまり、犯人は安田だ。

以下に解答欄があるので、答えを書いてから解答を見てください。

まず、主張は「つまり、犯人は安田だ」ですね。

残りのすべてを根拠としたいところですが、さすがに「謎はすべて解けた……」はノイズとすべきでしょう。よって、残った部分が根拠です。

ちなみに、根拠が特定できたからといって、「主張が正しい」とは限らないので注意してください。主張が正しいためには、根拠が妥当である必要があります。

なぜ根拠が必要なのか

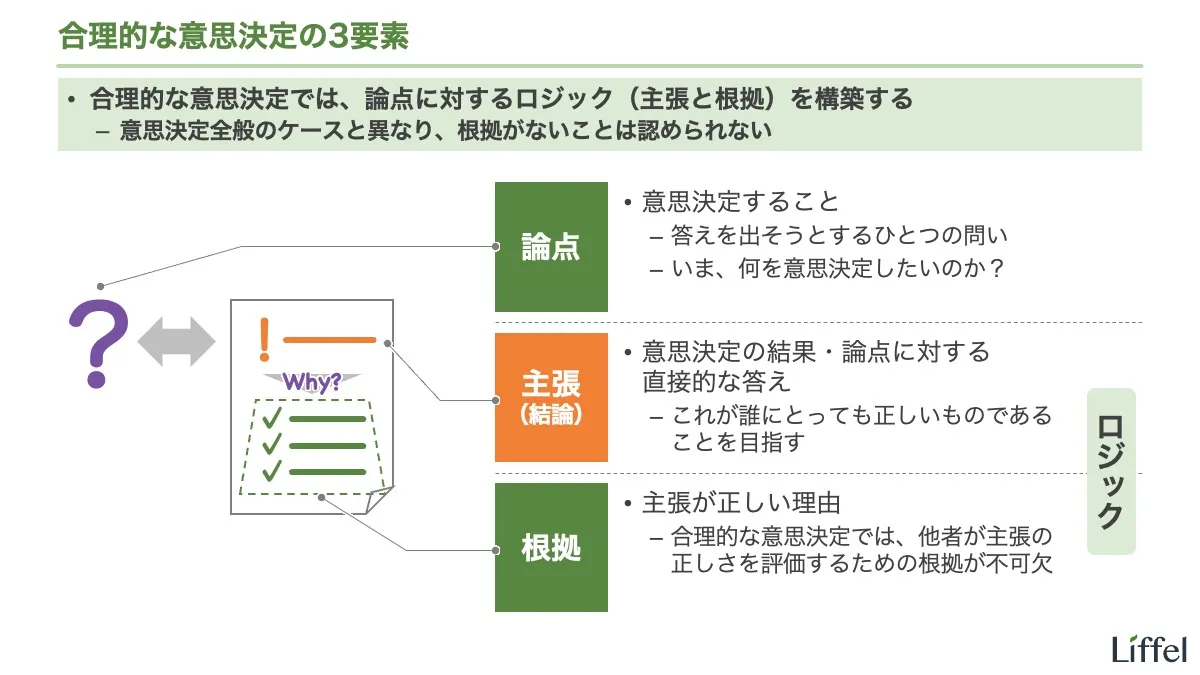

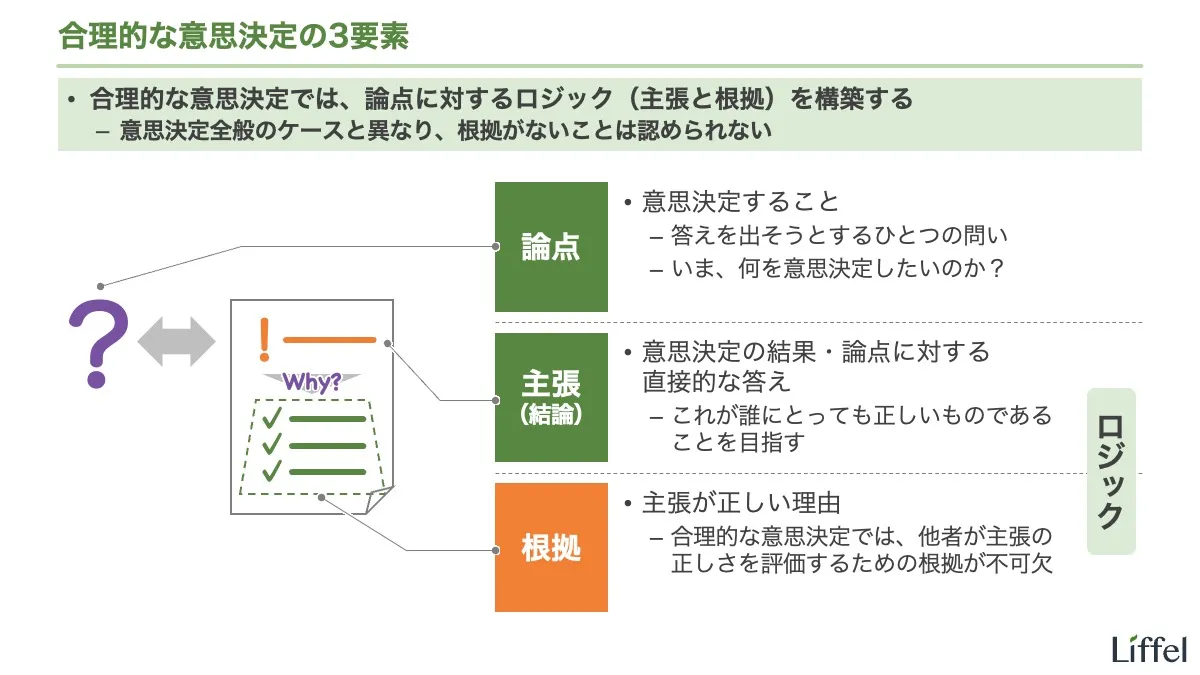

ロジカルシンキングをする際には、主張と根拠は常にセットです。主張だけを述べることは許されません。具体的には、以下のような対応が求められます。

- 主張する側:主張に根拠を添える

- 受け手(主張される側):主張とセットで根拠を要求する(=根拠から主張の是非を判断する)

これはロジカルシンキングをするうえでの鉄則です。

ロジカルシンキングでは、主張と根拠はセットである

なぜでしょう?

答えは、主張だけでは、他者が主張の正しさを評価できないからです。

順に説明します。

「主張する」ということの意味

まず、「主張する」とはどういうことなのかを、もう少し具体的に考えましょう。

あらゆる主張は、他者に否定される可能性があります。というより、他者が否定できることしか「主張」とは呼べません(詳しくは先ほどの「主張」のエントリーで説明)。

しかし、主張する本人は、その主張を「正しい」と考えているわけです。そうでなければ主張しませんよね。

つまり、人が何かを主張するとき、その人は他者から否定されうることを「正しい」と言っているのです。ここがポイントです。

ここまでの話を、先ほどの例文で確認しましょう。分かりやすいように根拠を消しました。

犯人は安田だ。

見てのとおり、パンダの主張は「犯人は安田だ」です。そして、この主張は、これだけでは正しいか判断できません。犯人はほかの人物かもしれませんよね。

このように、主張とはそれ単体では正しさが脆弱なものです。それでも、主張する人はそれを「正しい」と思うから主張するわけです。

主張するということは、他者から見てその正しさが明らかではないことを「正しい」と言うことである

これはあらゆる主張に当てはまることであり、おかしなことではありません。むしろこれは、ある言説が「主張」であるための条件です。

しかし、受け手からすると「主張だけでは、その正しさを決めようがない」という問題が生じます。主張する側は「正しい」と思っていても、受け手がそれに従う理由はありませんからね。否定してもいいのです。

主張の正しさの決まり方

では、受け手はどうやって主張の正しさを決めればよいのでしょう?

結論を先に述べると、方法は以下の2つしかありません。

- 信じる(主張を無条件に受け入れる)

- 考える(根拠を評価する)

順に説明します。

主張の正しさの決まり方①:信じる

主張の正しさを決める方法その①は、信じることです。言い換えると、無条件に「主張は正しい」と受け入れます。

これのもっとも分かりやすい例は神様です。宗教の信者は、神様に対して根拠を要求したりはしませんよね。無条件に「神様は正しい」と受け入れています。

このように、受け手側が「信じる」と決めれば、主張の正しさは疑われません。本来は脆弱なものである主張の正しさも、無条件に正しくなります。

主張の正しさを決める方法①:信じる(無条件に主張を受け入れる)

ただし、主張が信じてもらえるためには、主張する側が受け手にとって「信じるに足る存在」である必要があります。そのような存在とは往々にして、権威を伴う、絶対的な存在です。実際、「神様」という言葉は「絶対的な存在」という意味を含みますよね。

神様のほかには、以下のようなものが「信じるに足る、絶対的な存在」として扱われます。

- 役所(お上)

- 上司

- 専門家

- 学者、XX士など

- 有名人・インフルエンサー

- 法律(特に憲法)

世の中には、これらのモノ・人を無批判に(中身を検討せずに)受け入れる人がいますよね2。これは一般に「権威主義」と呼ばれる考え方です。

構造としては、権威主義は神様を信じているのと同じです。実際、有名人やインフルエンサーの盲目的なファンを「信者」と呼びますよね。日本では宗教が盛んではないので、神様以外のモノが信仰の対象になりやすいのかもしれません。

主張の正しさの決まり方②:考える

主張の正しさを決める方法その②は、考えることです。具体的には、提示された根拠を評価します。

先ほどの例で確認しましょう。

犯人は安田だ。

パンダがシャーロック・ホームズかコナン君なら、この主張を信じていいかもしれません。しかし、そうでない以上、主張の正しさを決めようがありません。これだけでは、情報が決定的に不足しています。

ここから先に進むには、主張の正しさを支える追加の情報を出してもらうしかありません。それが根拠です。以下のスライドでイメージを掴んでください。

このように、主張する人は、主張の正しさというグラグラしたものを、根拠(土台)で支えるわけです。一方、受け手は根拠の出来を評価することで、主張を受け入れるかを決めます。

このとき、受け手は自分の頭を使っていますよね。つまり、考えています。

主張の正しさを決める方法②:考える(根拠を評価する)

どちらの方法を採用するか

どちらの方法で正しさを決めるかは、状況によって使い分ければいいことです。正解があるわけではありません。

しかし、ロジカルシンキングでは「信じる」という方法は採用しません。ロジカルシンキングで正しさを決める方法は、常に「考える」こと、すなわち、根拠を評価することです。

これは理由があるような話ではなく、考えて正しさを決めることを「ロジカルシンキング」と呼んでいるのです。「ロジカルシンキング」ですからね。考えないとダメです。

まとめると、考えて主張の正しさを決めるのがロジカルシンキングであり、そのためには根拠が必要不可欠です。よって、ロジカルシンキングでは、主張と根拠がセットであることが絶対条件になるのです。

ロジカルシンキングでは常に、考える(根拠を評価する)ことで主張の正しさを決める

誤解しないでほしいのですが、私は「信じるのは悪いことだ」と言っているわけではありません。

単に、「信じる」という行為は「考える」という行為の対極にあると言っているだけです。「信じる」とは「疑わない」ということであり、「疑わない」とは「根拠を要求しない」ということです。考えるためには根拠が必要なのだから、信じてしまったら考えることはできません3。

考えたいなら、信じることをやめて、根拠を要求しましょう。「なぜ?」と問いかけるのです。提示された根拠を評価して、主張の正しさをあなた自身で判断してください。

それはエネルギーのかかる、面倒なことです。しかし、同時に楽しいことでもあると、私は思います。

そして、あなたもきっと、考えることを楽しめる人ですよ。私がそう主張する根拠を、考えてみてください。

以上、根拠とは何か、なぜ根拠が必要なのかを説明しました。次は、主張と根拠の関係を立体的に捉えましょう。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。