このエントリーでは、「考える」とはどういうことかを説明します。ここがロジカルシンキングの出発点なので、しっかり押さえてください。

なお、ほぼ同一の内容の動画もあるので、動画で学びたい方はそちらをご利用ください。このエントリーの最後に埋め込んであります(目次からリンクで飛べます)。

では始めましょう。

toc

「考える」とは

早速ですが質問です。「考える」とは、何をすることでしょう?

「そりゃ、頭を使うことでしょ」と思ったかもしれません。一般的な意味では、それであっています。しかし、「考える = 頭を使う」では漠然としすぎていて、何を意味しているのか分かりません。この定義だと、考えていないのは死人くらいです。

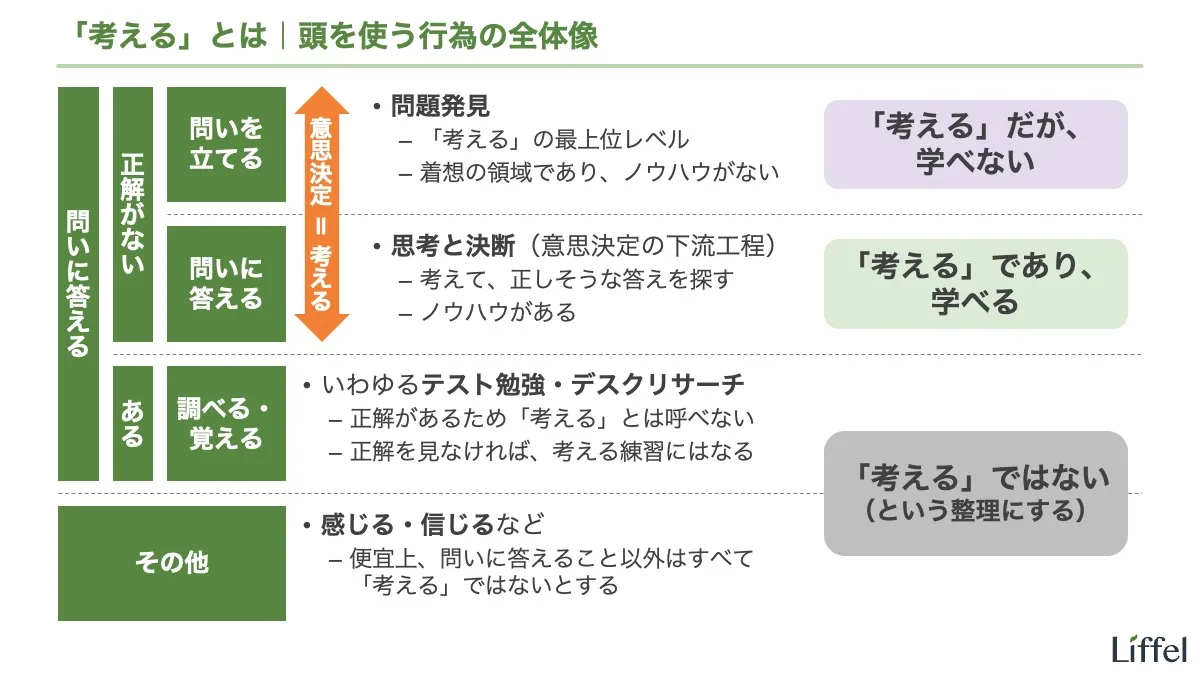

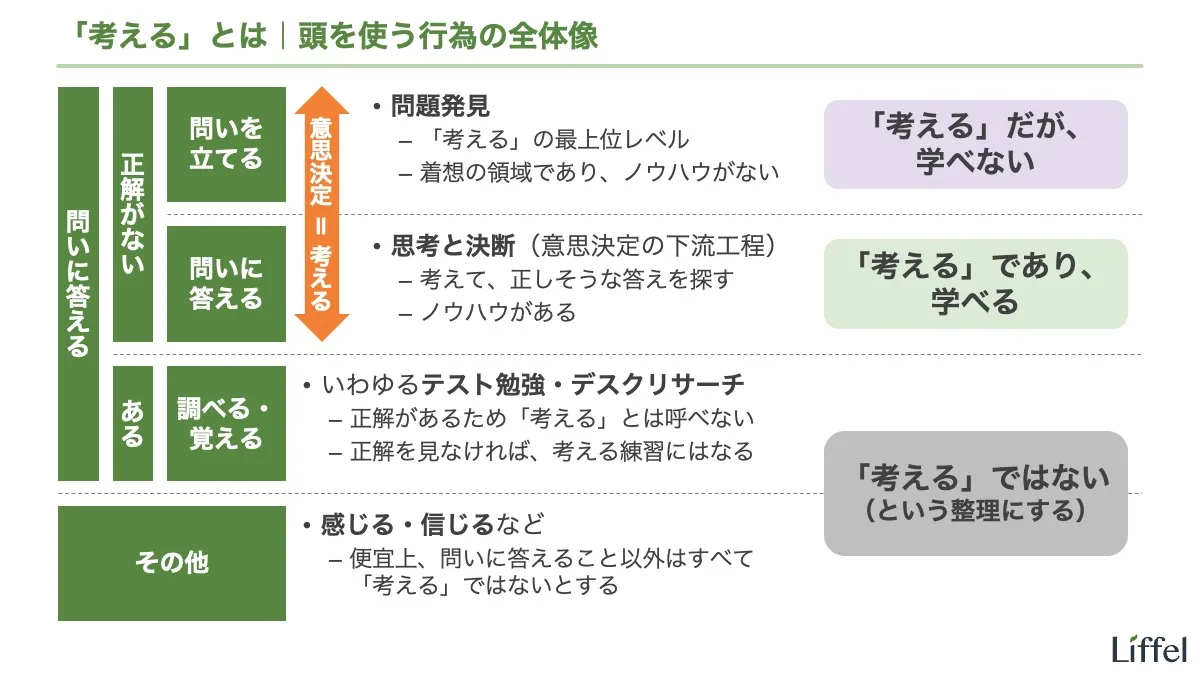

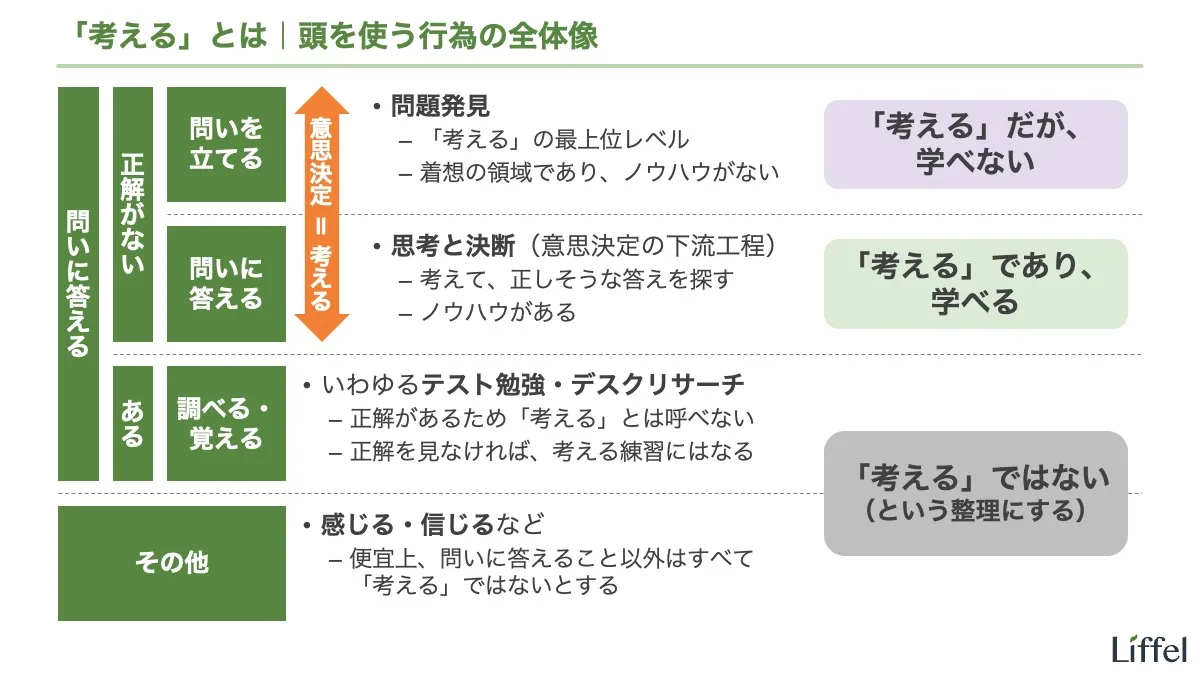

ということで、「考える」をもっと狭く定義しましょう。少なくとも、生きている人を「考えている人」と「考えていない人」に分類できるくらいでないと、定義として実用性がありません。以下のスライドを見てください。

結論を先に述べると、当サイトでは「考える」とは、正解がない問いに答えること(意思決定すること)であると定義します。

順に説明します。

「考える」とは①:問いに答えること

まず、私たちの頭脳はさまざまなことをしてくれますが、「問いに答えること」以外は考慮の対象としません。「考える」を狭く定義したいわけですからね。ズバッと切り落としましょう。

つまり、以下のような行為・働きは頭脳の機能ではあっても、「考える」ではないという整理にします。

- 感じる

- 信じる

- 情報を処理する

- 肉体を操作する

ここまでは便宜上の理由なので、そういうものだと受け入れてください。

「考える」とは②:問いに正解があるか

次に、答えようとする問いに正解があるかで分類します。ここでの「正解」とは、「議論の余地なく正しいひとつの答え」のことです。

正解:議論の余地なく正しいひとつの答え

同じ「問いに答える」でも、その問いに正解があるかで、私たちがすることはまったく変わります。それぞれの行為を、以下のように呼ぶことにしましょう。

- 正解がない問いに答えること:意思決定

- 正解がある問いに答えること:テスト勉強

- ほかには「デスクリサーチ」などでもよい

このうち、テスト勉強は「考える」ではないという整理にします。知ってのとおり、正解は検索するか人に聞けば分かるからです。最近では、AIも頼りになりつつありますね。

つまり、正解がある問いに答えるとは、正解を調べることです。自分の頭で何かをするわけではありません。こんなことまで「考える」に含めても、ややこしいだけですよね。

誤解しないでほしいのですが、一部のテスト勉強は「考える」練習にはなります(数学のような思考系の学問で、正解を見ないケース)。しかし、実社会では正解がある問いの答えを自分で導くことはありません。総論としては、テスト勉強を「考える」と呼ぶのは無理があります。

「考える」とは③:意思決定

残った部分、すなわち、正解がない問いに答えること(意思決定すること)を、「考える」だと定義しましょう。「頭を使う」より、ずっと具体的で狭くなりましたね。

考える:正解がない問いに答えること(意思決定すること)

たとえば、以下の問いに答えることは「考えて」います。

- 進学するか、就職するか?

- どの会社に就職するか?

- 家を買うか、借りるか?

これらの問いに正解はありません。このように、正解がない問いに答えることが「考える」ということです。

私たちは「考えて」いるか

このように「考える」を定義すると、私たちは日常生活において、ほとんど考えていないということが分かるはずです。

この1週間を振り返ってみてください。あなたには、正解がない問いを明確に意識して、答えを探した時間がどれだけあったでしょうか? 例外的な人を除けば、そんな時間は多くないはずです。「考える」という行為は、そんなにありふれたものではありません。

練習問題

ここまでの内容を、練習問題で確認しましょう。

「考える」という行為の定義を述べよ。また、その定義に従い、あなたがこの1週間に考えたことを述べなさい。

以下に解答欄があるので、答えを書いてみてください。

「考える」とは、正解がない問いに答えることである。

※考えたことはなんでも構いませんが、「宇宙の始まる前には何が存在したのか?」のように、考えたことを疑問文で書けるとよいです。

意思決定の2プロセス

「考える」とは意思決定することだと定義しました。ここからは、意思決定を掘り下げましょう。

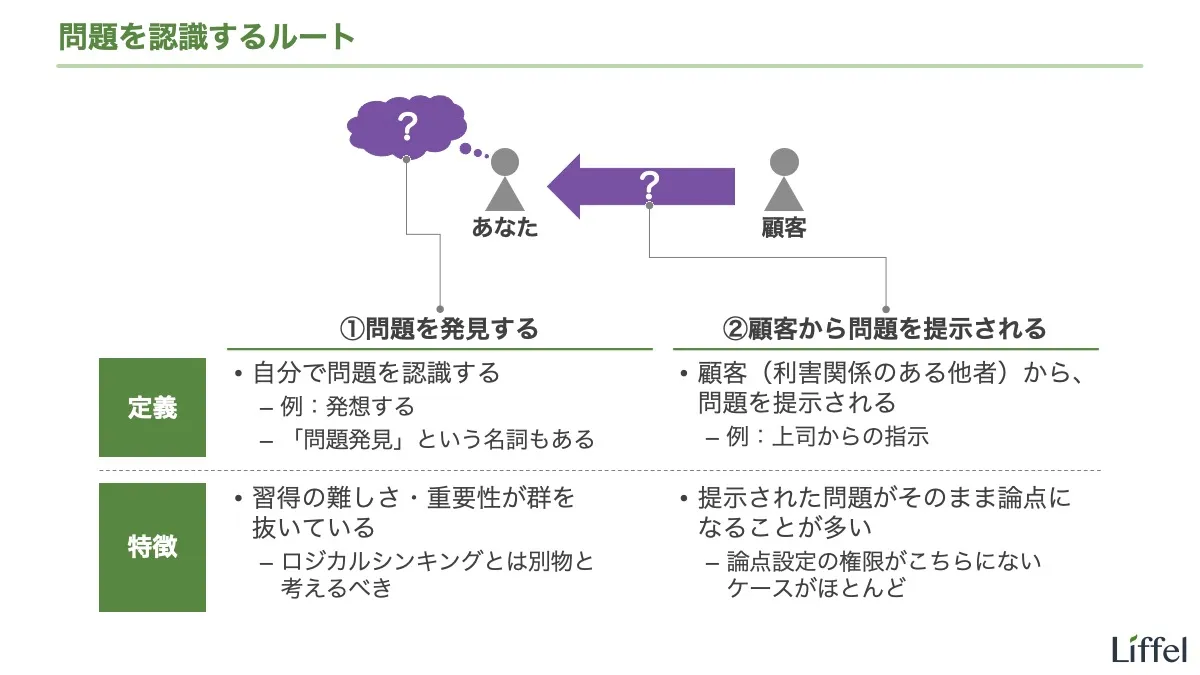

上のスライドを確認してください。このように、意思決定は以下の2プロセスに大別できます。

- 問いを立てる

- 立てた問いに答える

両方セットで「考える」ですが、頭の使い方としては完全な別物です。一括りに捉えないようにしてください。

順に説明します。

意思決定のプロセス①:問いを立てる

意思決定の起点は、問いを立てることです。言い換えると、何を考えるかを考えるわけですね。例を見てみましょう。

このような「自分から問いを立てる」行為は「問題発見」と呼ばれます。ついでに覚えてください。

問題発見:正解が定まっていない問いを立てること

なお、問題発見だけが問いを立てる方法ではありません。以下のように、生活する中で自然と問いが立つこともあります。

ほかには、他者(上司や先生)から「これを考えて」と指示されることもありますね。

とにかく、このような「正解がない問い」を誰かが発しないことには、意思決定は始まりません。ここが正真正銘、最初の一歩です。

「良い」問いとは

できれば、「良い問い」を考えたいものです。では、どのような問いが「良い」のでしょう?

一般論としては、以下の条件を満たす問いが望ましいです。

- 答えを出せたら大きな価値が生まれて、

- 答えを出せそうな問い

これは逆から考えると明らかでしょう。答えが出せても価値が生まれない問いは考える意味がないし、答えが出せない問いも、やはり考える意味がありません。

問いの立て方は学べない

ここで残念なニュースですが、良い問いを立てるのは難しいし、問いを立てる力をつける方法も分かっていません。ここは発想・着想の領域であり、言語化されたノウハウがないのです。少なくとも私の知るかぎり、そのようなノウハウで万人に効果があると証明されているものは存在しません。

つまり、問いを立てることは考えるうえでもっとも重要なポイントではあるものの、やれることがないのが現実です。

問いを立てるのは「考える」ことの最重要ポイントではあるが、上達する方法がよく分からない

ということで、この話は一旦ここまでにしましょう。もう少し詳しい解説は別エントリーに書いたので、掘り下げたい方は以下を読んでください(学習の順序としてはジャンプします)。

意思決定のプロセス②:立てた問いに答える

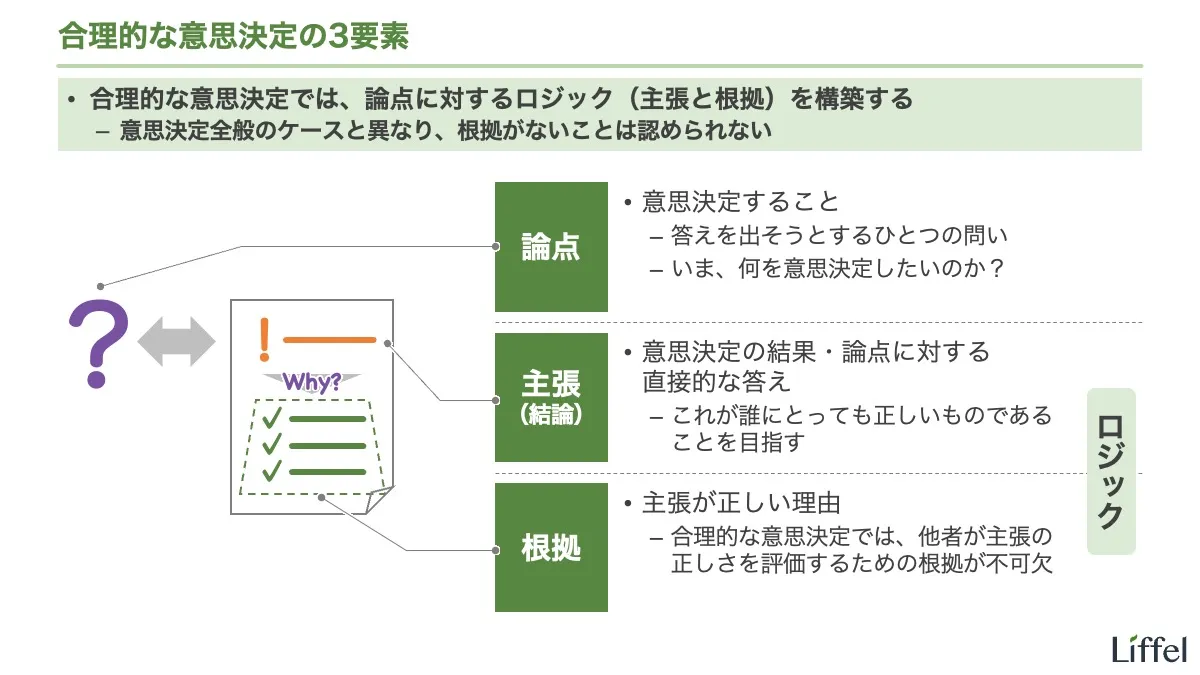

先に進みましょう。問いが立ったら、残りは立てた問いに答えることです。これが意思決定の2番目のプロセスですね。

ポイントを先に述べると、まずはこのプロセスを「考える」だと捉え、上達する努力をすることがオススメです。

どういうことでしょうか?

問いが立った後のゴール

まず、問いが立った後のゴールは、言うまでもなく正しい答えを出すことです1。

これは当たり前ですよね。間違った答えにたどり着きたい人はいません。また、いつまでも考え続けたいという人もいないでしょう。考え始めたら、どこかで正しい答えを見つけて終わりにしたいはずです。

(問いが立った後の)意思決定のゴール:立てた問いに対して、正しい答えを出すこと

しかし、このゴールは簡単に達成できるものではありません。繰り返しになりますが、私たちが考える問いには正解がないからです。テスト問題のように、解答例があったりはしません。何をもって「正しい」とするのかを自分で決めて、答えを選ぶしかないのです。

どうすれば正しい答えが出せるか

では、どのように考えたら、正しい答えにたどり着けるのでしょう?

結局、この問いがすべてです。この問いに対する答えを、誰もが知りたいわけです。

どうすれば、正解がない問いに正しく答えられるのか?

そして、この問いに対する答えは(ある程度)分かっています。以下のリストを見てください。

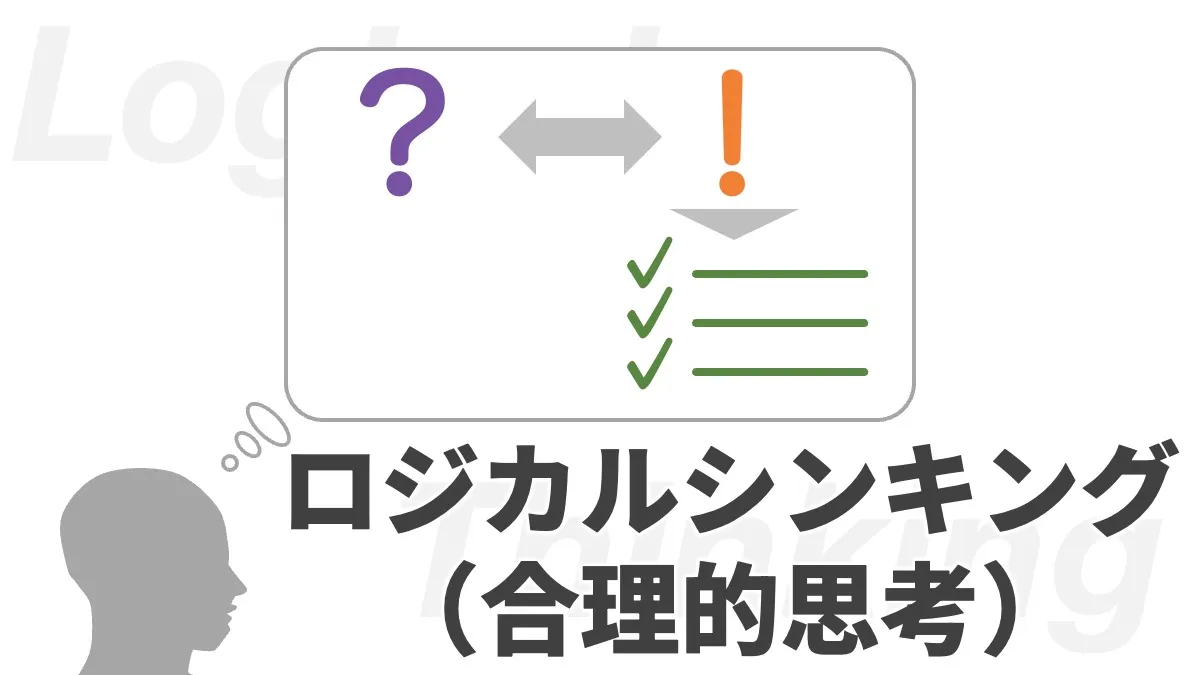

- ロジカルシンキング

- その他、論理的思考、批判的思考、クリティカルシンキングなど

- 合理性

- 科学

これらはすべて「正解がない問いの正しい答え方」の体系(思考法・スキル)です。見てのとおり、さまざまな名称があり、内容にもバラつきがありますが、本質的には同じものだというのが私の意見です。

というより、「本来は同じ(ひとつ)であるべきものが、バラバラになっている」というほうが正確でしょうか。私たちは正解がない問いに正しく答えたいだけで、数多くの考え方を身につけたいわけではないですよね。正しい答えが出せるなら、考え方はひとつで十分です。

当サイトでは、この「正解がない問いの正しい答え方」の総称として「ロジカルシンキング」という言葉を使っています。一般的な用法とはややズレているので注意してください。

当サイトの「ロジカルシンキング」:正解がない問いの正しい答え方

まずは型を身につけよう

まとめると、問いを立てることと違って、問いに答える方法にはノウハウがあるということです。こちらは正しいアプローチが分かっているし、努力すれば確実に上達します。

もちろん、ロジカルシンキングを学んだからといって、必ず正しい答えを見つけられるわけではありません。正解がない問いに答えるのは、そんなに甘い話ではないのです。

それでも、何も知らないよりは随分マシになることは確実です。スポーツを始めるときには、最初に基本的な型を習いますよね。同じように、正解がない問いを考えるときに使える、基本的な型があるのです。これを覚えることで、ただ闇雲に考えるよりも、はるかに上手に考えられるようになります。

ということで、まずはロジカルシンキング(=問いが立った後の正しい答えの出し方)を学ぶことがオススメです。問いの立て方は、その後でじっくり取り組めばよいでしょう。

以上、「考える」とはどういうことかを説明しました。次は、意思決定を分析するための道具を用意しましょう。以下のエントリーに進んでください。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。

動画で学びたい・復習したい方はこちら

冒頭で紹介した動画になります。内容は完全に同一ではありませんが、主なポイントは同じです。

Footnotes

-

考えるのは正解が分かっていない問いなので、厳密には「もっとも正しそうな答え」です。 ↩