このエントリーでは、コミュニケーションの種類・分類を考えることを通じて、コミュニケーション能力(いわゆる「コミュ力」)とはどんな力なのかを考えます。

コミュニケーション能力が重要視される今日このごろですが、そもそもの「コミュニケーション」があまりに広義なため、コミュニケーション能力とはどういう力で、何をどういう順序で学べばいいのか分かりませんよね。ここを整理しましょう。

なお、このエントリーでは「コミュニケーション」自体の定義は行いません。時間に余裕がある人は、以下のエントリーから読んでください。

では始めましょう。

toc

コミュニケーションを分類する枠組み

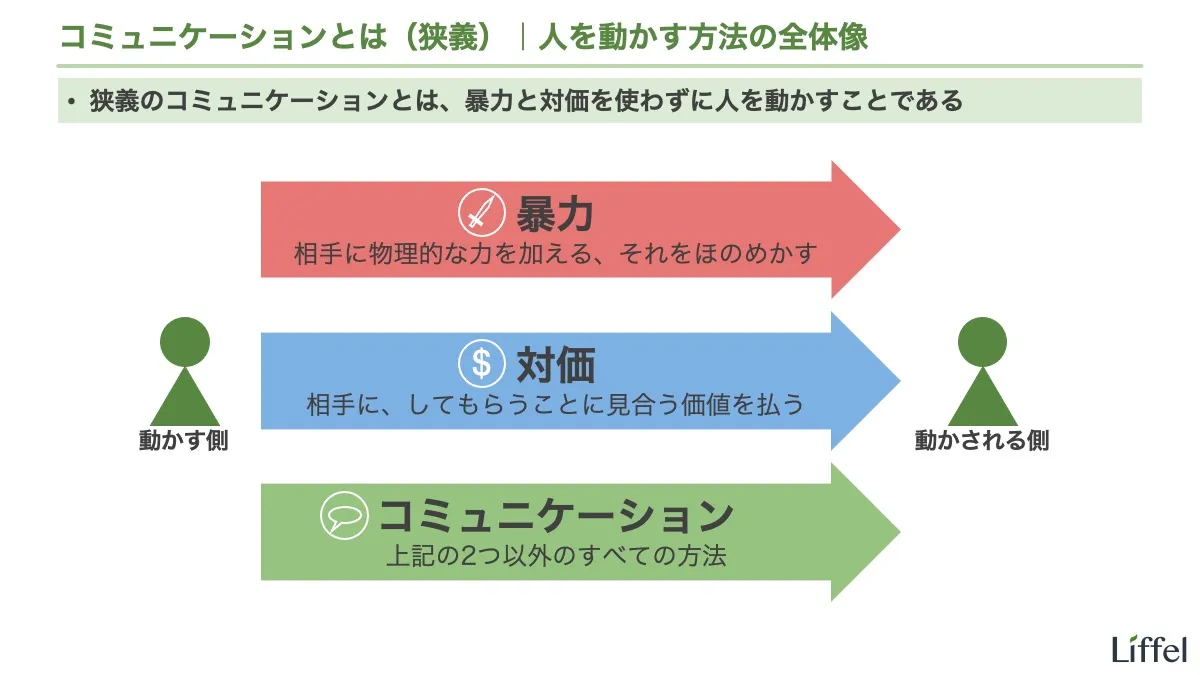

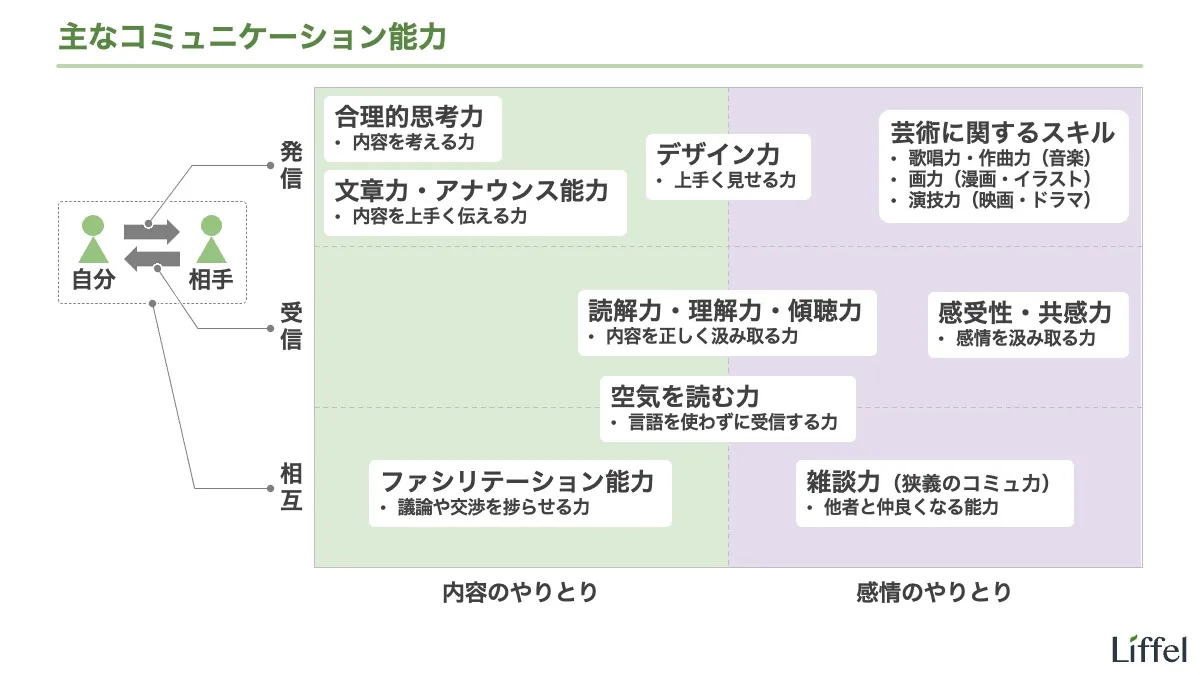

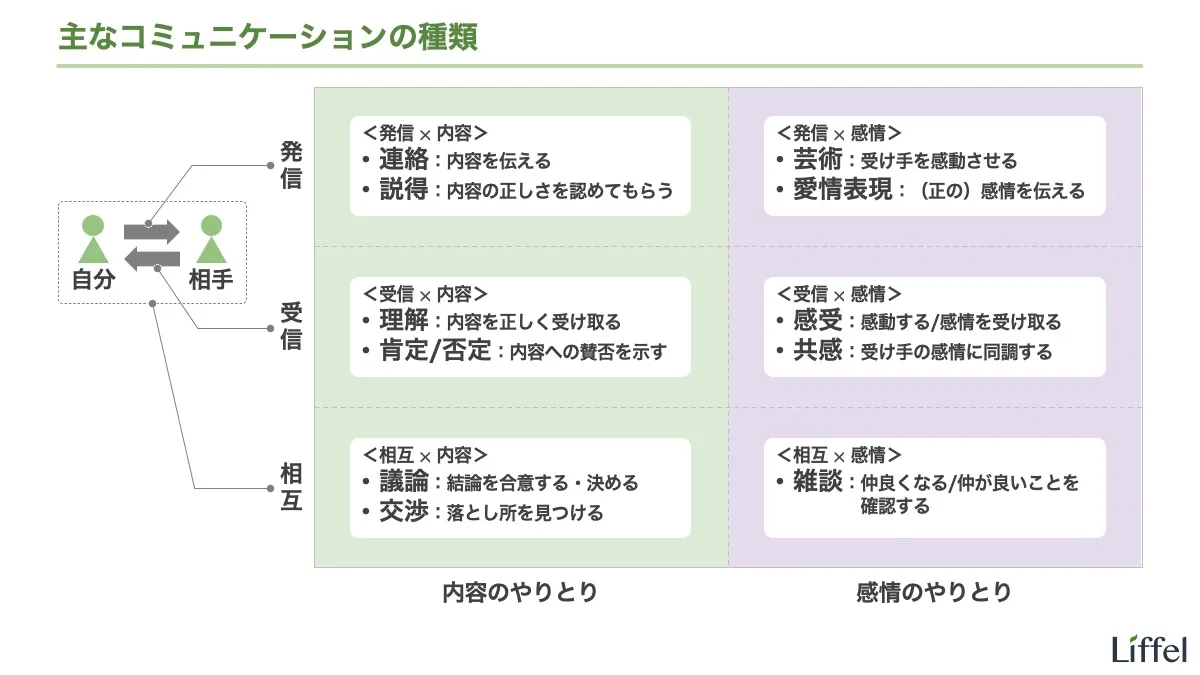

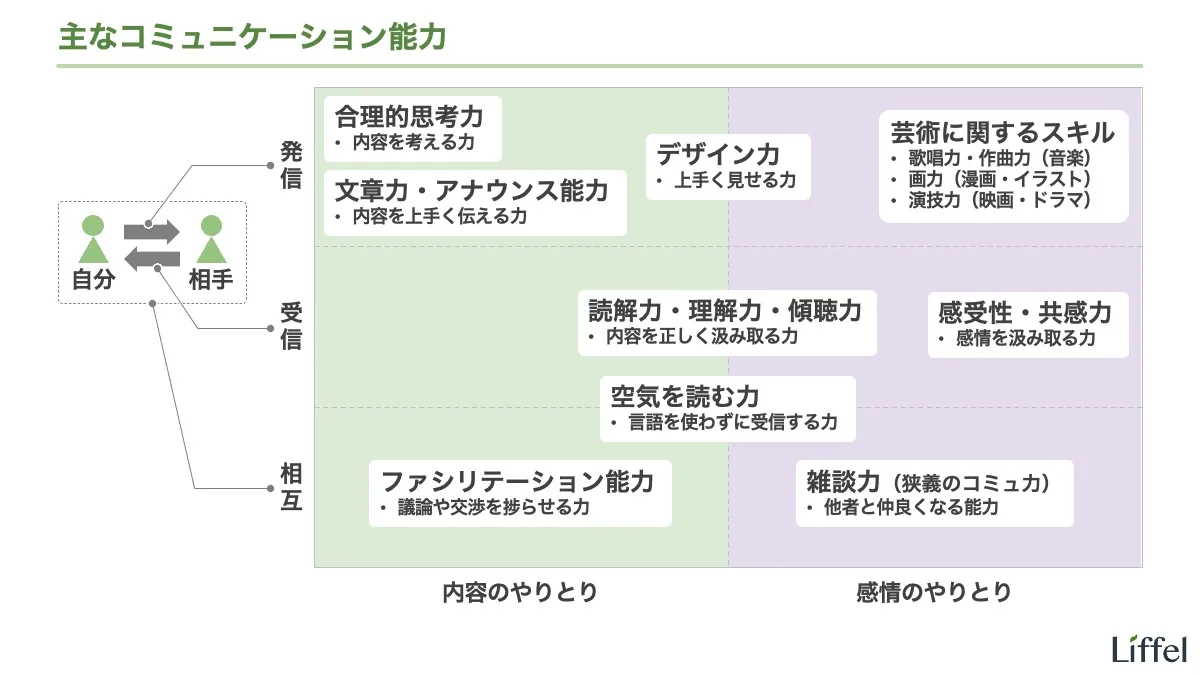

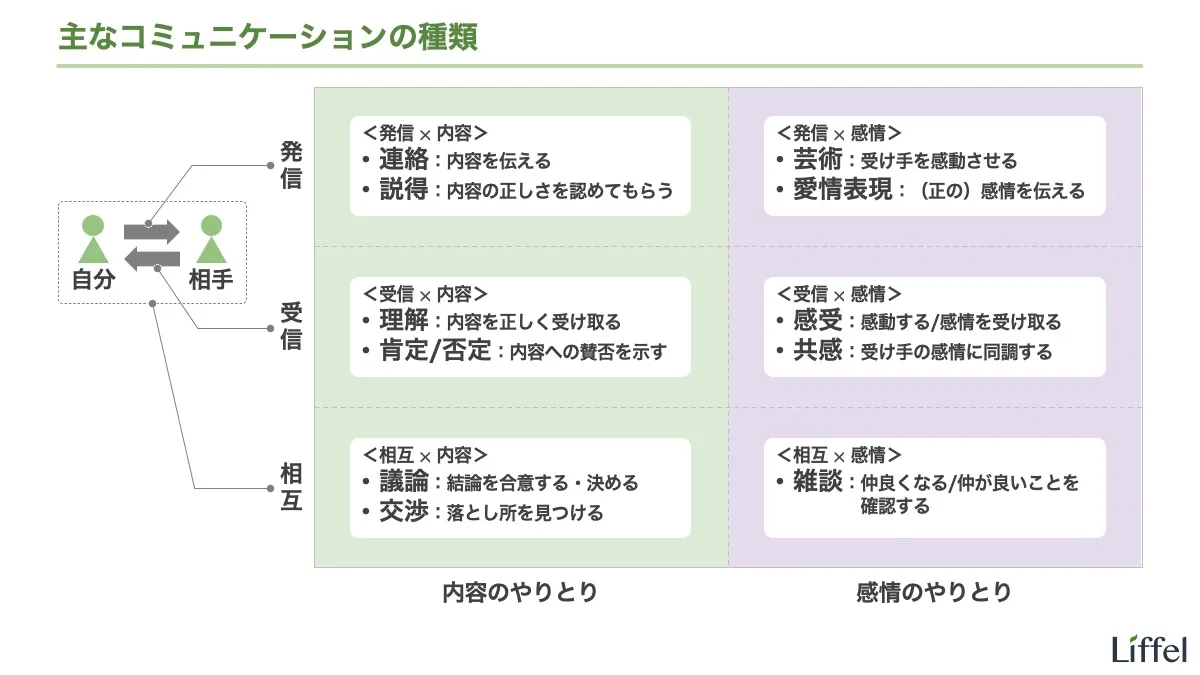

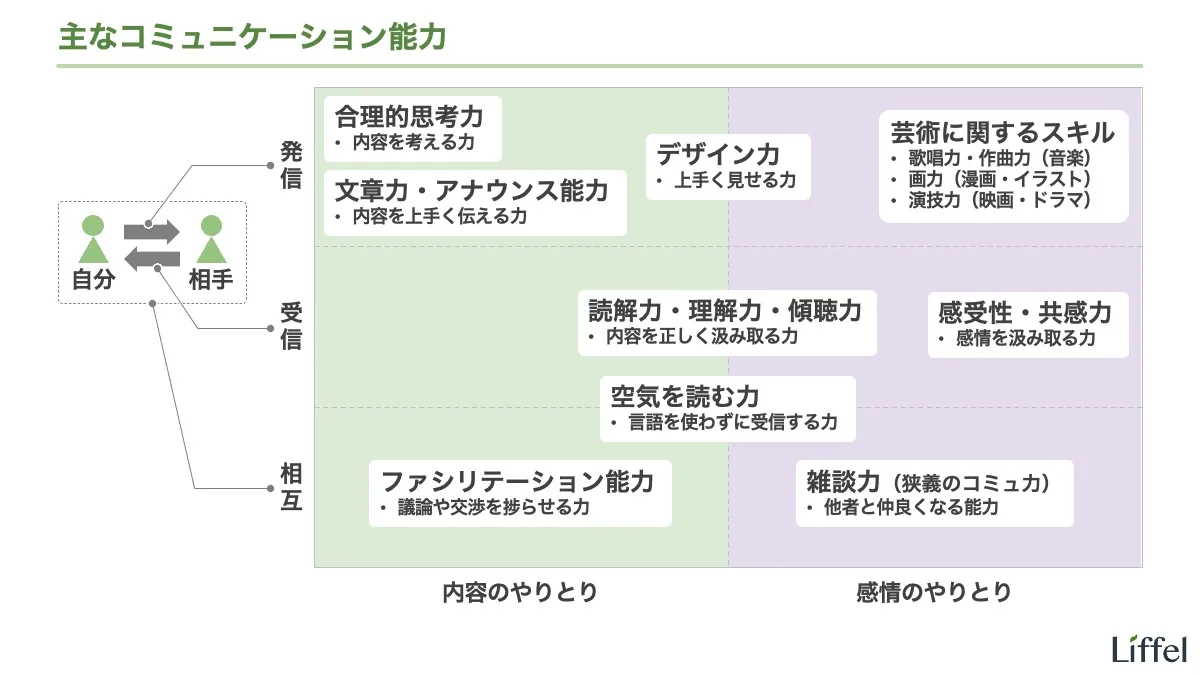

まずは全体像を見てください。以下のスライドにまとめてあります。

1枚目と2枚目の違いは以下のとおりです。

- コミュニケーションの分類:代表的なコミュニケーションの名称と、その目的

- コミュニケーション能力の分類:各種のコミュニケーションを行うために必要とされる能力

見てのとおり、使っている枠組みは同じなので、まずはそれを説明します。

縦軸:コミュニケーション時の自分の立ち位置

まず、縦軸はコミュニケーション時の自分の立ち位置です。

コミュニケーションは情報のやりとりなので、あなたの立場は「発信者」か「受信者」のどちらかです。この立場によって、コミュニケーションは以下の3種に分類できます。

- 発信型:自分が発信者であるコミュニケーション

- 受信型:自分が受信者であるコミュニケーション

- 相互型:発信者と受信者の立場が頻繁に入れ替わるコミュニケーション

このうち「相互型」は分かりにくいかもしれませんが、議論やおしゃべりのように、自分の立場が頻繁に入れ替わるものをイメージしてください。

横軸:コミュニケーションでやりとりするモノ

横軸は、コミュニケーションでやりとりするモノです。こちらは分かりにくいので、まずは例を見てください。

ねーねー聞いて聞いて。あーいうことがあって、こーいうことがあったんだよ。ペチャクチャ……

で、要点は何かね。

この会話は噛み合っていませんが、その原因は、パンダがクマのコミュニケーションの目的を分かろうとしていないことにあります。

クマは本当に何かを伝えたくてパンダに話しかけているわけではありません。クマの目的は以下のようなことだと推測されます。

- パンダと仲良くなりたい・仲が良いことを確認したい

- 寂しさを紛らわせたい・誰かと繋がっていることを感じたい

- 自分に注意を向けてほしい・自分の存在を認めてほしい

どれも、愛・所属・承認といった、感情的な充足を目的としていることを確認してください。これらはコミュニケーションの内容からではなく、コミュニケーションそのものを通じて達成されることです。

言い換えると、クマのコミュニケーションは「情報を伝える手段」ではありません。コミュニケーションそのものが目的なのです。

このようなコミュニケーションをひっくるめて、「感情をやりとりするコミュニケーション」と呼ぶことにしましょう。

言い換えると、コミュニケーションには、内容のやりとりを目的としないタイプがあるということです。ここを間違えると、先ほどのようなボタンの掛け違いが生じるわけですね。

コミュニケーションには、内容の伝達を目的としないタイプがある

コミュニケーションの目的は、大別すると以下の2つのどちらかです。

- 内容のやりとり:言語化できる情報に主眼があるコミュニケーション(手段としてのコミュニケーション)

- 感情のやりとり:言語化できる情報がない/そこに主眼がないコミュニケーション(目的としてのコミュニケーション)

これが先ほどの枠組みの横軸です。

コミュニケーションの分類

これで枠組みが準備できました。縦軸と横軸をかけると、全部で6カテゴリーです。それぞれに属するコミュニケーションを確認してください。

ということで、コミュニケーションは以下の6タイプに分類できます。

- 内容 × 発信:連絡、説得

- 感情 × 発信:芸術、愛情表現

- 内容 × 受信:理解(読解、解釈なども含む)、肯定/否定

- 感情 × 受信:感受、共感

- 内容 × 相互:議論、交渉

- 感情 × 相互:雑談・おしゃべり

本格的な芸術を除けば、どれも誰もが一度は経験していることです。特に難しいことはないでしょう。

ただ、現実ではこの分類の横軸は混ざりやすい点に注意してください。①と②、③と④、⑤と⑥はそれぞれ境界線上に乗るようなコミュニケーションも出てきます。たとえば、なんらかの意見を主張しながら同時に人を感動させる(①と②)、相手の話を理解しながら、同時に共感も示す(③と④)、といった具合です。

ただ、いきなり混ぜては分けた意味がないし、分けたほうが簡単なのは間違いありません。コミュニケーションを学ぶうえでは、上記の6カテゴリーのうち、自分が問題を抱えており、改善したいのはどれなのかを意識すると良いでしょう。

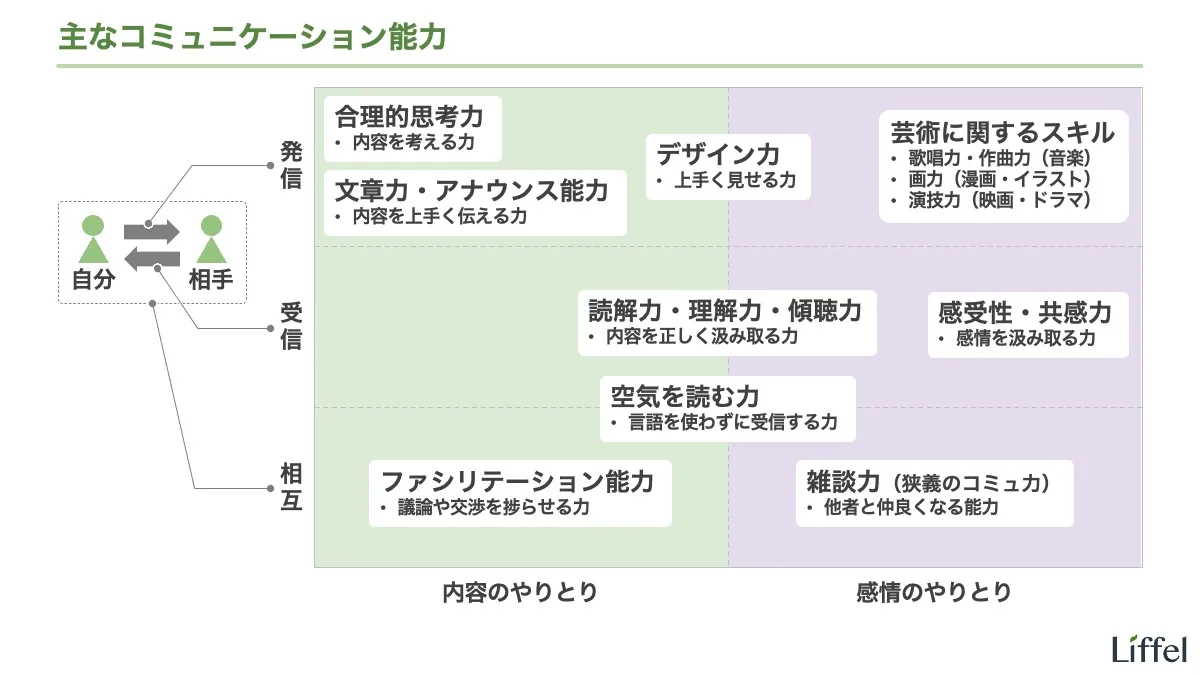

コミュニケーション能力の分類

コミュニケーションが分類できれば、それぞれのコミュニケーションをうまく行うために必要とされる力、すなわち、コミュニケーション能力も分類できます。スライドを確認してください。

ということで、主なコミュニケーション能力とは以下のようなものです。

- 内容 × 発信:合理的思考力、文章力・アナウンス能力

- 感情 × 発信:芸術に関するスキル全般(表現力)

- 受信:読解力・読解力・傾聴力

- 内容 × 相互:ファシリテーション能力

- 感情 × 相互:雑談力(狭義のコミュ力)

なお、スライドには「空気を読む力」も載せてあります。これがどのような力なのかは議論の余地があるところですが、私としては「言葉にされていないメッセージや文脈を理解し、自分の態度、発信を調整する力」のような気がするので、スライドの位置にしておきました。

このように、「コミュニケーション能力」と呼べそうな能力は多岐にわたります。意味が広すぎる言葉は焦点がボケるので、「コミュニケーション能力(コミュ力)」という言葉は使わずに、上記の言葉のどれかを使うのがオススメです。

以下、それぞれの能力を簡単に説明します。

コミュニケーション能力①:内容を発信するときに必要となる力

まず、内容を発信するコミュニケーション(連絡や説得)で必要となる力は以下のように整理できます。

- 内容を考える力:合理的思考力

- 内容を伝える力

- テキストで伝える力:文章力

- 音声で伝える力:アナウンス能力

- 内容をうまく見せる力:デザイン力

このうち、合理的思考力(ロジカルシンキングや批判的思考を含む)は、さすがに「コミュニケーション能力ではない」という整理にしてもいいかもしれません。一般に「コミュニケーション」とは、内容が決まってから先の話であることが多いです。

このカテゴリーに属する能力は当サイトでメインに扱っているので、詳しく学びたい方は以下のリンクに進んでください。

コミュニケーション能力②:感情を発信するときに必要となる力

次に、感情を発信するコミュニケーション(芸術全般や愛情表現)で必要となる力は一般化が難しいです。

内容を伝えるには言語(テキストか音声)に頼るしかないのに対し、感情は非言語でも伝えられます。むしろ「非言語のほうが向いている」とさえ言えるでしょう。そのせいで、このカテゴリーのコミュニケーションは、あらゆる手段が選択肢になります。よって、そこで必要となる能力も一概には言えないのです。

ということで、コミュニケーション手段ごとに考えるしかありません。具体例としては以下のものが挙げられます。

| コミュニケーション手段 | そこで必要となる能力(例) |

|---|---|

| 音楽 | 歌唱力・作曲力 |

| 漫画・イラスト | 画力 |

| 映画・ドラマ | 演技力 |

こう考えると、このカテゴリーには以下のような「SNS力」を加えてもよいでしょう。

- インスタグラム力:映える素材を見つける力、画像を上手に加工する力

- TikTok力:ダンス力、動画作成力

あえて全体を抽象化すると、「表現力」、「ビジュアルコミュニケーション力」あたりが適切でしょうか。

当サイトではこのカテゴリーの能力を扱う予定はありませんが、領域ごとに学校やコンテンツが充実しているので、学ぶのに困ることはないでしょう。

コミュニケーション能力③:内容・感情を受信するときに必要となる力

受信するコミュニケーションに関する能力に関しては、「内容か感情か」を分ける意味はあまりありません。共通して、以下の能力が必要とされます。

- 理解力:内容を正しく受信する力全般

- 読解力:テキストに書かれた内容を正しく受信する力

- 傾聴力:(自分から話さずに)人の話をしっかり聞く力

コミュニケーション能力のコアを1つだけ選ぶとしたら、それは理解力(読解力を含む)でしょう。他者から伝えられた内容を正しく理解できなければ、意味のある発信をすることも、相互にやりとりすることも不可能です。

実際、この能力は小学校1年生から義務教育で学ぶため、誰もが最初に鍛えるコミュニケーション能力だと言えます。能力の位置付けとしても、枠組みの中央になります(そうなるように作ったわけですが笑)。確認してください。

ただ、理解力・読解力はともかく、傾聴力に関しては学校でトレーニングを受けないため、社会人向けのスキル領域として確立されている印象です。私も人の話をじっくり聞くのが得意とは言えないので、チャンスがあれば学んでみたいですね。

感情を受信する能力

スライドにあるように、感情を受信するケースに特有の能力として、「感受性・共感力」が挙げられます。

この能力は「内容を理解した後の反応」と考えるとよいでしょう。同じ内容を理解しても、淡々としている人と、表情などできちんと反応してくれる人がいますよね。メールに対するレスポンスの早さなども、この能力の一種と言えるのかもしれません。

現代は、まさに大共感時代ですね。スマホのせいで四六時中共感することが求められます。

ここは私がもっとも苦手な領域であり、正直なところ、鍛える方法があるのかすらよく分かりません。今後の検討課題とさせてください。

コミュニケーション能力④:内容を相互にやりとりするときに必要となる力

ここからは、相互型のコミュニケーションで必要となる能力です。

内容を相互にやりとりするコミュニケーションに特有の能力としては、以下のものが考えられます。

- ファシリテーション能力:議論を活発にして、時間内にうまく結論を出す能力

- 交渉力:自分に有利に交渉を進める能力

- ただし、一般に「交渉力」という言葉には立場の強さなども含まれるため、交渉力のすべてがコミュニケーション能力だとは言いがたい

ただ、これらの能力の前に、発信型・受信型の能力を一定以上のレベルまで鍛えるべきでしょう。たとえば、有意義な内容を発信できない人は、議論に参加する意味がありません。そんな人がファシリテーション云々を言い出したところで、誰も耳を傾けませんよね。

ということで、上記の能力はコミュニケーション能力の上級編と考えるのが適切かと思います。学びたい場合は、上記の名前でコンテンツを探せば色々と見つかるので、それらを参考にしてください。

コミュニケーション能力⑤:感情を相互にやりとりするときに必要となる力

最後に、感情を相互にやりとりするコミュニケーション、つまり雑談・おしゃべりをうまくやる力が考えられます。強いて名前をつけるなら「雑談力」でしょうか。

狭義の「コミュ力」とはこの力、それも、見ず知らずの人とおしゃべりして、仲良くなる力を指しているというのが私の理解です。実際、「コミュ力お化け」と呼ばれるような人は、赤の他人の集団に飛び込んで、そのまま仲良くなってくるイメージがありますよね。

そして、ビジネスで求められる「コミュ力」とは、雑談力のことではないというのが私の意見です。

もちろん、営業などにおいて、高い雑談力で誰とでもすぐに仲良くなれることは大きな強みになるでしょう。ただ、一般にビジネスで求められる「コミュ力」とは、内容を正しく理解し、それに応じた適切な発信を明瞭な言葉で行えることです。

言い換えると、知り合い(同僚や既知のお客様)と、業務に関する明晰なやりとりができることが優先事項なので、間違えないようにしてください。コミュ力お化けになる必要はありません。

それでも雑談力を鍛えたい場合は、「おしゃべり」、「雑談」あたりで検索してみるとよいでしょう。さまざまなコンテンツが見つかります。

ただ、そもそも「雑談力を鍛えたい」と思ってしまう時点で、本物のコミュ力お化けになる道は閉ざされているような気もします。ここは才能の影響が大きい分野なので、見切りをつけることも一つの手でしょう。

その他のコミュニケーション能力

枠組みに収まる能力は以上ですが、以下の2つも広義には「コミュニケーション能力」と呼べるでしょう。

- 外見:あらゆるコミュニケーションはどうしても外見に影響を受ける(姿を見せない場合は除く)

- 外国語:コミュニケーションできる対象が広がる

ただ、どちらも1つのジャンルとして確立しているので、あまり「コミュニケーション能力」としては扱われませんね。一応、頭の片隅に置いておいてください。

以上、コミュニケーション能力について説明しました。