このエントリーでは、コミュニケーションとは何かを考えます。

最近は「コミュ力がすべてだ」、「コミュ障だから何をやってもうまくいかない」といった言葉をよく見かけますよね。また、私たちの生活のうち、かなりの時間がコミュニケーションに費やされていることに議論の余地はありません。

それだけ、コミュニケーションは私たちにとって重要なものになっています。

しかし、改まって「コミュニケーションとは何か?」という問いを考えてみると、これは簡単に答えが出せるようなものではないと分かります。詳しくは後述しますが、「コミュニケーション」という言葉は意味が広すぎるのです。

スキルとしてコミュニケーションを学ぶときには、この意味の広さが問題になります。ここを整理しましょう。

toc

コミュニケーションとは:辞書編

早速ですが、「コミュニケーション」とは何でしょう?

まずは辞書的な定義から確認しましょう。私が調べたかぎりでは、以下の定義がもっとも信用に足りそうです。

The root of the word “communication” in Latin is communicare, which means to share, or to make common (Weekley, 1967). Communication is defined as the process of understanding and sharing meaning (Pearson & Nelson, 2000).

「コミュニケーション」の語源は、ラテン語で「共有する/共通にする」を意味する”communicare”である(Weekley, 1967)。 「コミュニケーション」は、「意味を理解し、共有化するプロセス」と定義される(Pearson & Nelson, 2000)。

ということで、コミュニケーションとは、意味を理解し、共有化するプロセスです。

(辞書的な)コミュニケーション:意味を理解し、共有化するプロセス

そして、この定義に、コミュニケーションを考えるうえでのややこしさが象徴されています。この定義は広すぎるのです。

この定義はたしかに正しく、私たちが「コミュニケーション」と呼ぶあらゆる事象を内包できます。

たとえば、犬は吠えることで「餌をくれ」、「散歩に行きたい」といった要求を私たちに伝えますが、これは立派なコミュニケーションです。ほかには、人を殴ることさえコミュニケーションと呼べるでしょう。殴ることで「お前が嫌いだ」、「言うことを聞け」といった情報を相手に伝えているからです。

ただ、スキルとして「コミュニケーション」を考えたいときに、このようなことまで「コミュニケーション」に含めたいかと言えば、答えはノーですよね。コミュニケーションの相手は人間だけを想定すれば十分だし、現代社会では、合法的に拳で語り合えるのはリング上だけです。

つまり、スキルとしての「コミュニケーション」を考えるうえでは、辞書的な定義は広義すぎて実用的ではないのです。もう少し意味を狭めないと、コミュニケーション能力(コミュ力)が何を意味するのか曖昧で、スキルとして何を学ぶのかも決められません。

辞書的な「コミュニケーション」は広義すぎるので、意味を狭める必要がある

コミュニケーションとは:実用編

では、ここからは当サイトなりに「コミュニケーション」の意味を削ぎ落としていきます。

まず、コミュニケーションの対象は人間であるとします。これはいいですよね。定義を更新しましょう。

コミュニケーション(仮①):人間同士が、意味を理解し、共有化するプロセス

まだ分かりにくいので、ここらで一気に分かりやすくしましょう。

「人間同士が、意味を理解し、共有化する」とは、要するに人を動かす(=他者の思考・感情・行動を変える)ことです。意味を共有化した後で、他者に一切の変化が起きなくていいなら、そもそも意味を共有しようとするはずがないからです。

ということで、こうしてしまいます。

コミュニケーション(仮②):人を動かすこと

なお、実際は自分が動かされる側に回ることもあるので、正しくは「人を動かし、動かされること」なのですが、これは冗長なので表記としては「人を動かす」とします。ご了承ください。

以下、この意味での「コミュニケーション」を「広義のコミュニケーション」と表記します。

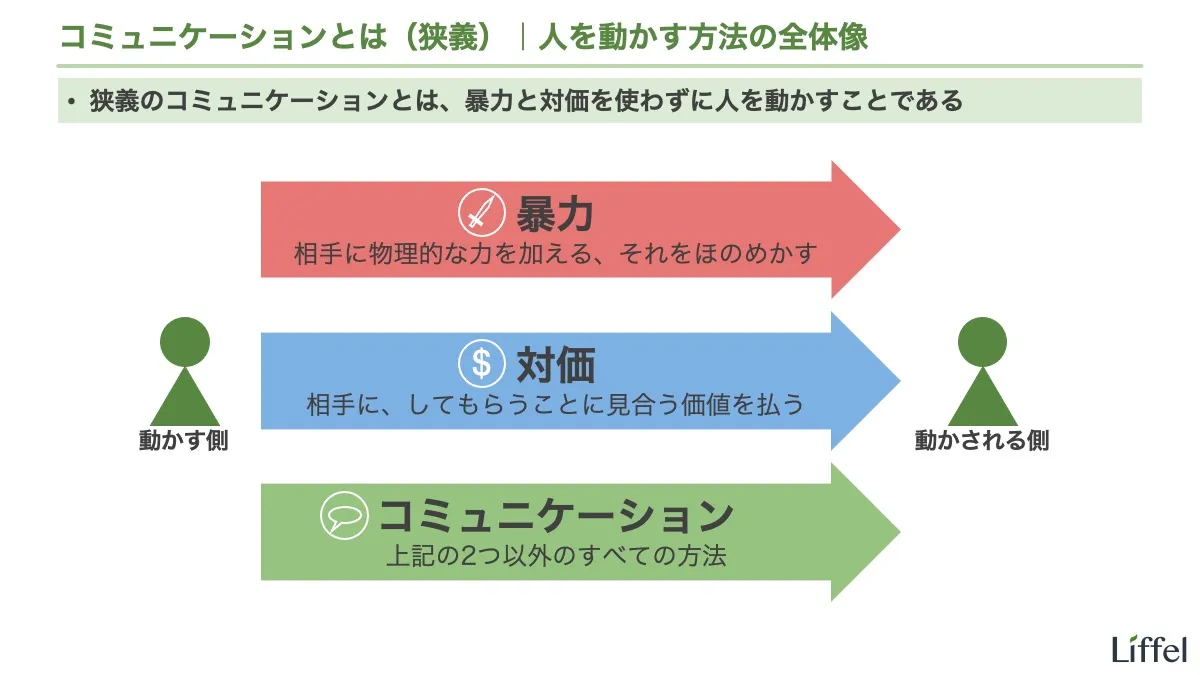

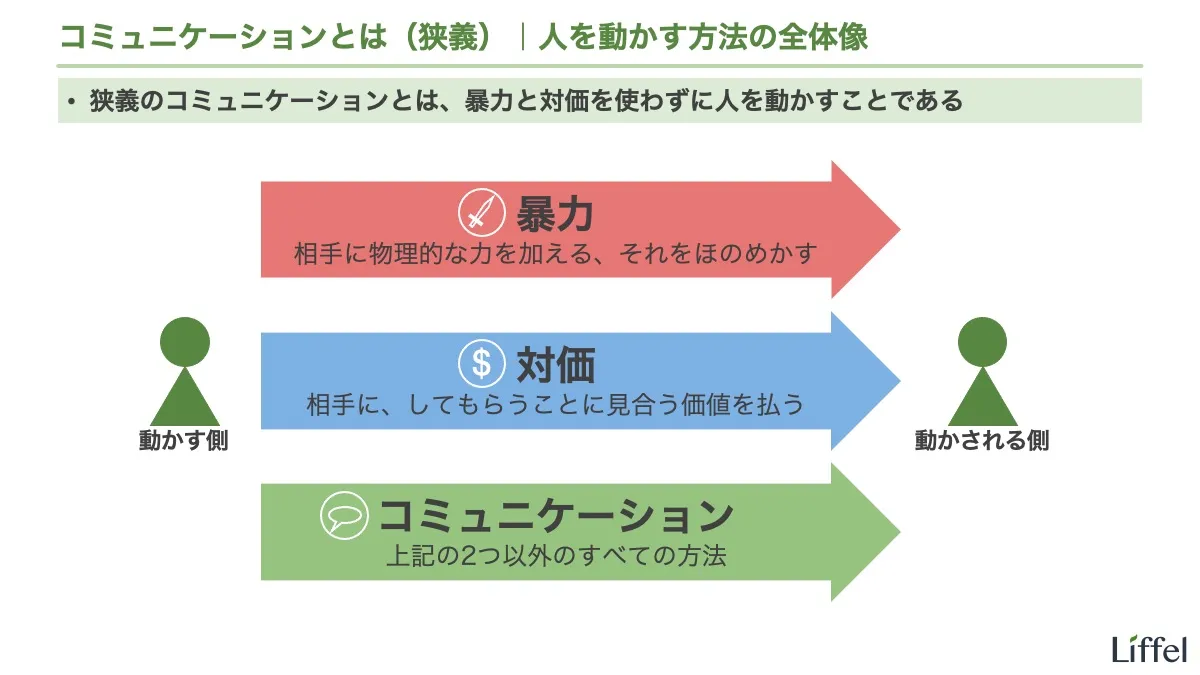

人を動かす方法の全体像

人を動かす方法には、どのようなものがあるのでしょう? 以下のスライドにまとめました。

このように、人を動かす方法(広義のコミュニケーション)は以下の3つに大別できます。

- 暴力

- 対価

- コミュニケーション(狭義)

ややこしくて申し訳ないのですが、この3つとも人を動かす方法であるため、広義のコミュニケーションです。先ほどの定義に合致していますよね。

ただ、最終的には、「①暴力と②対価で人を動かすことは、コミュニケーションではない」という整理にします。よって、「コミュニケーション」の定義は先ほどより狭くなり、最終的には以下のようになります。

コミュニケーション(最終):暴力と対価を使わずに、人を動かすこと

では、こうする理由も含めて、先ほどのスライドを掘り下げましょう。

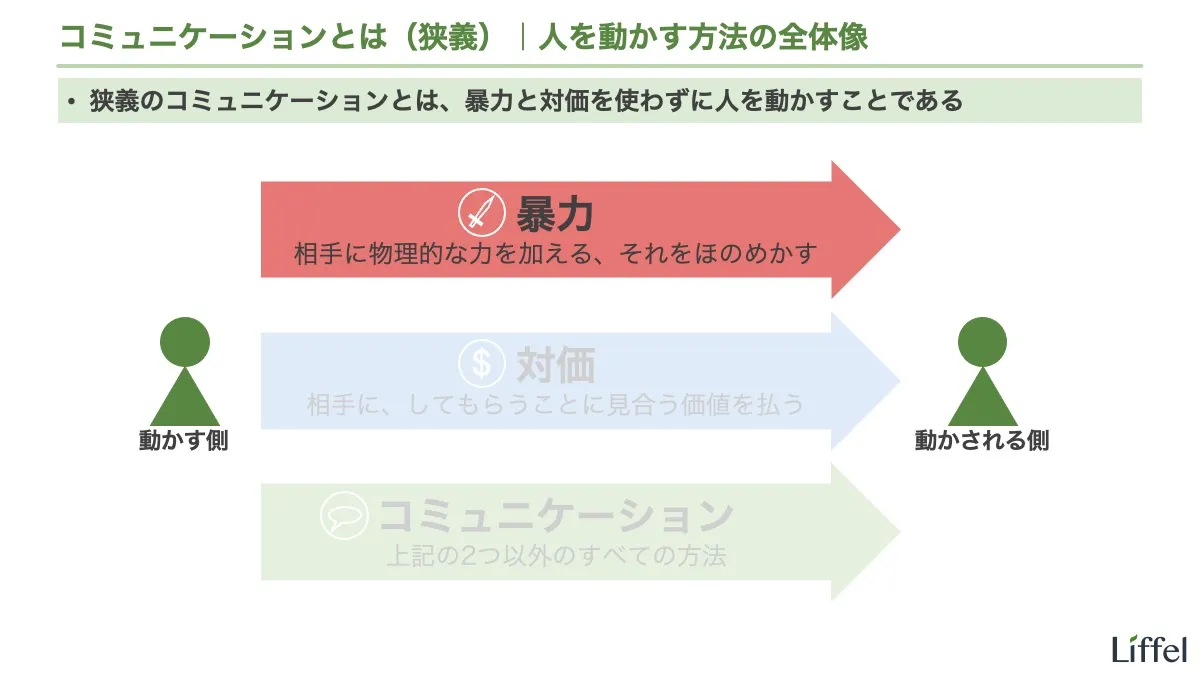

人を動かす方法①:暴力

人を動かす1本目の矢は、暴力です。

言うまでもなく、暴力とは、物理的な力を相手に加えることや(殴る、蹴る、撃つ)、それらをほのめかすこと(脅迫する)ことです。これがもっとも原始的な方法ですね。

人を動かす方法①:暴力を加える、暴力の行使をほのめかす

人を動かす方法としての暴力

さて、具体例を紹介したいのですが、普通に生活していて、暴力によって人を動かすことはまずありません。それも当然で、人を動かすために暴力を使うことは、どこの国でも法律で禁じられています。

しかし、それは「暴力で人を動かすことは現代社会には存在しない」ことを意味しません。事実はむしろ逆です。現在でも、暴力によって人を動かすことは当たり前に起きています。当たり前すぎて意識されないだけです。

これは「なぜ私たちは法律を守るのか?」ということを考えると明らかになります。この問いに答えきることは難しいですが、1つの理由として「法律を破れば刑務所に入れられてしまう」ということがあるでしょう。

誰かを刑務所に入れるというのは、まさに暴力の行使です。それがさらに進めば、究極の暴力である死刑が待っています。

つまり、私たちは国家に暴力を行使されたくないから法律を守るのです。逆から言えば、国家は国民に法律を守らせるために、暴力という「人を動かす方法」を使っています。私たち全員が例外なく、暴力によって動かされているのです。

暴力の扱い

というわけで、暴力は人を動かす方法の1つではあるものの、当サイトではここを掘り下げません。当然、「コミュニケーション」の定義からも除外します。

暴力は「コミュニケーション」ではないという整理にする

理由はシンプルで、ここを掘り下げても使い道がないからです。暴力は国家の独占権限であり、個人が合法的にこれを使う方法はありません1。どうしても個人で暴力を行使したいなら、スーパーヒーローになるか、世界が核の炎に包まれた世紀末が訪れるのを待つしかないでしょう。

暴力を感じさせる

ちなみに、個人が実際に暴力を行使することや暴力をほのめかすこと(脅迫)は問答無用でNGですが、相手が勝手に暴力の気配を察知するのはOKです。そして、これは人を動かす方法として検討の余地があります。

たとえば、プッツン切れたら自分がボコボコにされる人(ケンカが強そうな人や、すごいマッチョ)には、最初から怒らせるようなことはしないですよね。もちろん、誰に対しても怒らせるようなことをすべきではありませんが、綺麗事を抜きにすると、誰だって目の前の相手から感じる潜在的な暴力に影響を受けるものでしょう。

つまり、潜在的な暴力を内包している人は、最初から敬意を払われるということです2。

広義に考えるなら、これも「コミュ力」の一種です。こういうことですね。

筋トレすると、コミュ力まで鍛えられちまうんだ。

(脳ミソまで筋肉になったか……)

暴力の定義

余談ですが、暴力の定義は人や国によって違います。大事なことなので、ついでに覚えておいてください。

有名な例では、「怒鳴ること」があります。私の感覚としては、日本ではまだ「怒鳴ることは暴力である」という認識が一般的だとは思えません。ところが、一部の国では、怒鳴ることは立派な暴力です。これを分かっていない日本人が、日本国内のノリで外国のCAを怒鳴りつけて逮捕、というニュースがたまに流れてきます。

もちろん、本質的には「日本国内であっても人を怒鳴るべきではない」という話ですが、怒鳴った結果として刑務所に入るのと、そうでないのは大違いですよね。暴力の定義は人や国によって違い、現在も変化している、ということは心に留めておいてください。

2021年現在では、物理的な力を伴わない暴力(=言葉の暴力、精神への暴力)がホットなトピックですね。ネット上での誹謗中傷が常軌を逸したレベルになっているので、あと5-10年以内には、これらも立派な暴力として認識され、いまよりはるかに重い刑罰の対象になるのではないでしょうか。

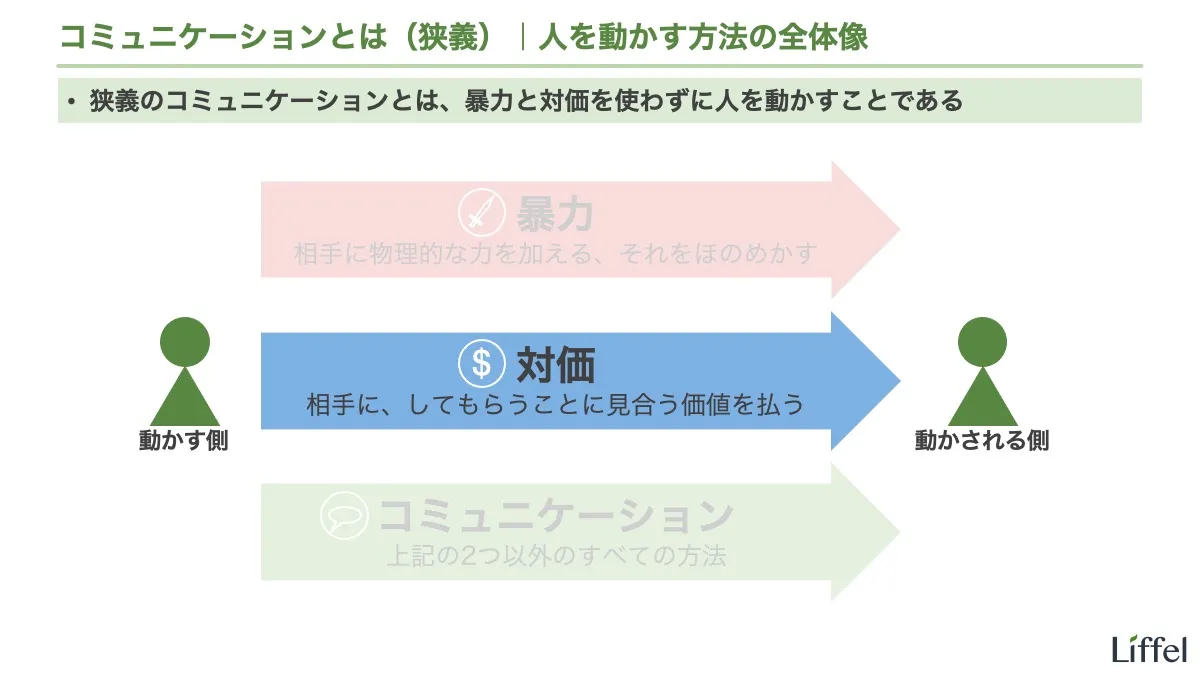

人を動かす方法②:対価

人を動かす2本目の矢は、対価です。

これも分かりやすい方法ですね。相手を動かすかわりに、それに見合う価値(対価)を相手に提供する。いわゆるギブアンドテイクのことです。

人を動かす方法②:対価を払う

人を動かす方法としての対価

対価で人を動かす例としてもっとも分かりやすいのは、お金のやりとりです。

たとえば、あなたがレストランで食事をしたとしましょう。「人を動かす」という観点では、あなたはレストランの従業員に「食事と、快適に食べる場所を提供してもらう」ということをさせています。つまり、あなたはレストランの従業員を動かしているわけです。

なぜ、レストランの従業員があなたに動かされるのでしょう?

言うまでもなく、あなたがお金を払ってくれるからです。お金という対価で、あなたはレストランの従業員を動かしています。もしお金を払わなければ何が起こるかは知ってのとおりです。

対価として機能するモノ

対価はお金に限りません。動かされる側に価値があるモノ(物理的な「物」に限らない)であれば、何でもOKです。

つまり、「あなたがXをしたら、私はYをしてあげる」というやりとりはすべて「対価の矢」を使った人の動かし方です。「テストでいい点をとったら、ゲームを買ってあげる」といった具合ですね。

このような明示的なやりとりがなくても、あなたが動かそうしている相手が、あなたからもらえるモノが目当てで動く場合、「対価の矢」によって人が動かされていると考えてください。

心理学の研究によれば、以下のものが人を動かす対価の代表例です3。

- お金

- セックス

- 言葉(褒め言葉、感謝の言葉)

- 社会的交流

- 仕事の裁量や自主性

ここで決定的に重要なのは①と②、つまり、お金とセックスです。お金とセックスは、現代社会における対価のツートップです。

お金とセックス

なぜ、お金とセックスは私たちにとって大きな価値を持つのでしょう?

答えは、「私たちは全員、お金とセックスに価値を見出すような人間の子孫だから」です。

私たちは全員、数百万年の間「生き延びて、セックスする」ことを繰り返してきた種族の子孫です。よって、生き延びてセックスすることを本能レベルで重視するようにできています4。

そして、現代では生き延びるために必要なのはお金です。よって、お金とセックスが主要な対価になるわけです。お金かセックスを対価に人が動かされる事例を、あなたもいくらでも知っているはずです。

対価の扱い

ということで、お金やセックスなどの対価を払うことは、人を動かす方法、つまり、広義のコミュニケーションの一種です。

ただし、先述のとおり、当サイトとしては「対価を払うことはコミュニケーションではない」という整理にします。

対価を払うことは「コミュニケーション」ではないという整理にする

これはシンプルに、そのほうが分かりやすいからです。一般に、対価を払って人を動かすことのメリットの1つに、(後述する、狭義の)コミュニケーションが不要になることがあります。例を見てみましょう。

ここに100万円ある。何も聞かずに、明日マラソンを走ってくれ。

足がちぎれても完走してみせますよ。

こんなやりとりは、対価を介在させないと不可能ですよね。対価を払うことで、説明や説得(=狭義のコミュニケーション)なしに、さまざまなことを他者にしてもらえるのです。

また、一般論として、「コミュニケーション能力を鍛えたい」と思うとき、その動機の1つは「お金をもらうこと」です。つまり、スキルとしての「コミュニケーション」は、お金をもらうための手段です。それなのに、お金を払って人を動かすことまで「コミュニケーション」に含めても、分かりにくいだけでしょう。

結局、「対価を払う」という方法は、私たちがスキルとして考えたい「コミュニケーション」とは対極にあるものなのです。

厳密な線引きは難しい

ただし、対価と(狭義の)コミュニケーションを切り分けることは難しいケースもあります。

たとえば、ちょっとした雑談に褒め言葉を入れることは狭義のコミュニケーションスキルと呼べますが、これを「褒め言葉という対価を渡している」と解釈することも可能ですよね。

ただ、厳密な切り分けをする意味はないので、「お金のやりとりがあったら、それはもうコミュニケーションではない(という整理にする)」くらいに考えてください。

対価を期待させる

暴力と同じように、相手が勝手に対価を期待すると、それだけ人を動かしやすくなります。

ストレートに言うと、お金持ちや外見が魅力的な人は、それだけで「コミュ力が高い」と評されやすいということです。相手が勝手に対価を期待して、話を真剣に聞こうとしますからね。

要するに、外見や社会的ステータスも、広義には「コミュ力」の一部だということです。

つまり、こういうことですね。

筋トレすると、外見が良くなるよね。つまり、筋トレでコミュ力まで鍛えられちまうんだ。

(病院に連れていくか?)

練習問題

あなたには子供がおり、子供にもっと勉強してほしいとする。どうしたら、子供に勉強させることができるだろうか? 対価を使った方法を2つ以上答えなさい。

以下に解答欄があるので、答えを書いてみてください。

- 「テストでいい点をとったらゲームを買ってあげる」と約束する

- 成績が一定ラインを下回ったら小遣いを減額する仕組みを導入する

などが考えられます。

なお、これはあくまで学んだことを確認するための練習問題です。このような動機づけが長期的に望ましい結果をもたらすのかは議論の余地があるので注意してください。

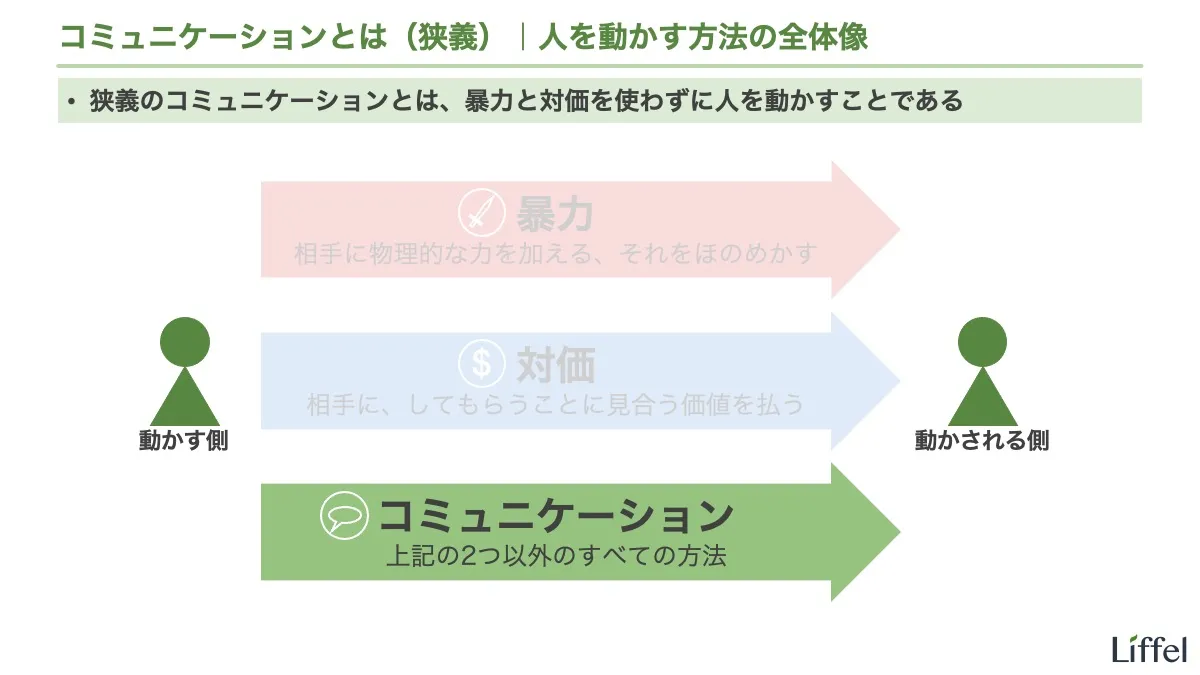

人を動かす方法③:コミュニケーション

人を動かす3本目の矢は、コミュニケーションです。ということで、冒頭の定義に戻ってこられました。

すでに説明したとおり、ここでの「コミュニケーション」とは、広義のコミュニケーション(=人を動かす方法)から暴力と対価を除いたものです。

これは要するに、「その他」だと考えてください。

人を動かす方法は、それこそ無数にあります。その中で、暴力は使っておらず、動かされる側が対価の期待もしていないなら、それを「コミュニケーション」という箱に詰め込んでしまおう、ということです。

人を動かす方法③:コミュニケーションする(=暴力も対価も使わずに人を動かす)

そしてこれが、当サイトにおける「コミュニケーション」の最終的な定義です。ここからさらに細かく分けたりはしますが、「コミュニケーション」という言葉をこれ以上に狭義にはしません。

コミュニケーション(最終):暴力と対価を使わずに、人を動かすこと

これ以降は、当サイトにおける「コミュニケーション」はこの意味です。次回以降のエントリーでは「狭義の」という表記は省略するので注意してください。

練習問題

コミュニケーションの具体例は次エントリーでたくさん紹介しますが、簡単に練習問題をやっておきましょう。

あなたには子供がおり、子供にもっと勉強してほしいとする。どうしたら、子供に勉強させることができるだろうか? コミュニケーションを使った方法を2つ以上答えなさい。

以下に解答欄があるので、答えを書いてみてください。

- 「勉強しなさい」と言う

- 勉強のメリット(勉強すると、将来どのようないいことがあるのか)を説明する

- あなた自身が勉強を楽しんでいる姿を子供に見せる

などが考えられます。どの方法も、①人を動かそうとしている(子供を勉強に向かわせようとしている)一方で、②暴力も対価も使っていない、ことを確認してください。

まとめ

以上、長々と説明してきましたが、このエントリーでやったことは、一般的な「コミュニケーション」を小難しく言い換えただけと言えなくもありません。普通に「コミュニケーション」と言うとき、その相手は基本的に人間だし、暴力や対価まで想定しませんよね。

それでもこんなことをした理由は、ほとんどの場合、私たちの目的は人を動かすことであって、うまくコミュニケーションすることではないからです。

たしかに、スキルとしてコミュニケーションを学ぶときには暴力と対価を除外したほうが分かりやすいのは事実です。しかし、「人を動かす」という本来の目的に立ち返ったときには、暴力と対価を忘れるべきではありません。

実際、世の中で人を動かすときには、この3本の矢はセットで使われています(さすがに暴力は大半のケースでNGですが)。そして、それで問題ありません5。コミュニケーションの矢だけに絞る理由はないのです。

先ほどの練習問題なら、勉強すべき理由をしっかり説明しつつ(コミュニケーション)、成績が上がったら小遣いを増やす約束をする(対価)、といったやり方です。

つまり、人を動かすための手段をコミュニケーションに絞る必要はないし、人を動かせないときに、その原因がコミュニケーションにあるとも限らないわけです。

冒頭でも述べたように、最近はあらゆることを「コミュ力」に帰着する風潮があるように感じます。しかし、もう少し広い視点で「人を動かす」ということを考えたほうが、思いもよらぬ解決策が見つかることもあるでしょう。

「人を動かす」という本来の目的から考えると、狭義のコミュニケーションに囚われるべきではないケースも多い

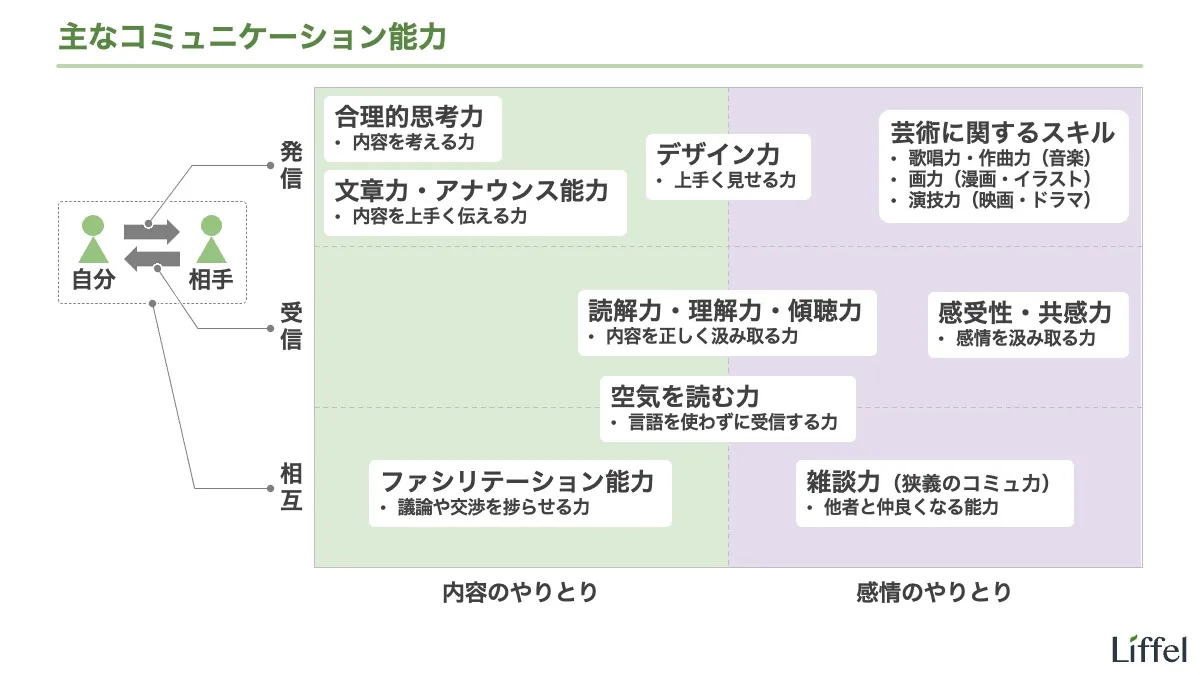

以上、コミュニケーションとは何か、人を動かす方法にはどのようなものがあるかを説明しました。次は、コミュニケーションを細かく分類しましょう。以下のエントリーに進んでください。

また、自己啓発関連のリンクは以下にまとめてあります。こちらも参考にしてください。

参考文献

説得とヤル気の科学 ―最新心理学研究が解き明かす「その気にさせる」メカニズムFootnotes

-

余談ですが、国家が有する内向けの(国民への)暴力装置が「警察」、外向けの(外国に対する)暴力装置が「軍隊」です。 ↩

-

同様に、簡単に理性を失って暴力を行使しそうな人も、ある意味で人を動かしやすい現実があります。しかし、こちらは単にアブない人であり、失うものも多いのでオススメできません。 ↩

-

Susan Weinschenk著 『説得とヤル気の科学』p116を参照に筆者作成。お金で買えるものはリストから除外し、順序を入れ替えてある。 ↩

-

これは生物の進化を勉強していないと分かりにくいかもしれません。前提として、生き延びられなかったり、生き延びてもセックスできなかった個体の子孫が後世に残ることはありません。この状況下で数百万年も世代交代を繰り返せば、「生き延びて、セックスする」ことを重視する個体しか存続できないということです。この話に興味がある人は、「進化生物学」を勉強してください。 ↩

-

ただし、対価で人を動かすことが明確に禁止されているケースもあります。たとえば選挙ですね。有権者に一票を入れてもらうために対価(要するに賄賂)を使うのは、違法行為です。 ↩