このエントリーでは、ロジカルシンキングのゴールを考えましょう。

「考える」という行為は、それ自体がゴールであることはまずありません。普通は、考えた先に何かしらのゴールがあるものです。

そのゴールを明確に意識しておかないと、どうでもいいことにリソースを割きがちです。私たちは何のために考えるのか、一度しっかり考えてみましょう。

toc

ロジカルシンキングのゴール:全体像

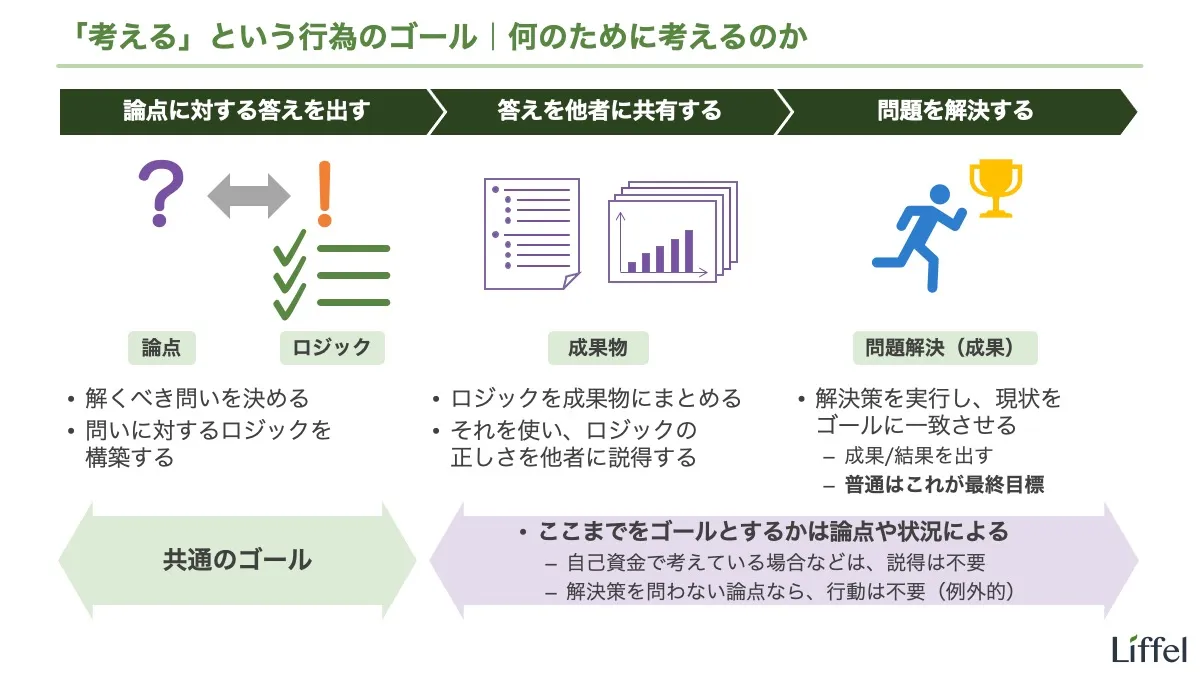

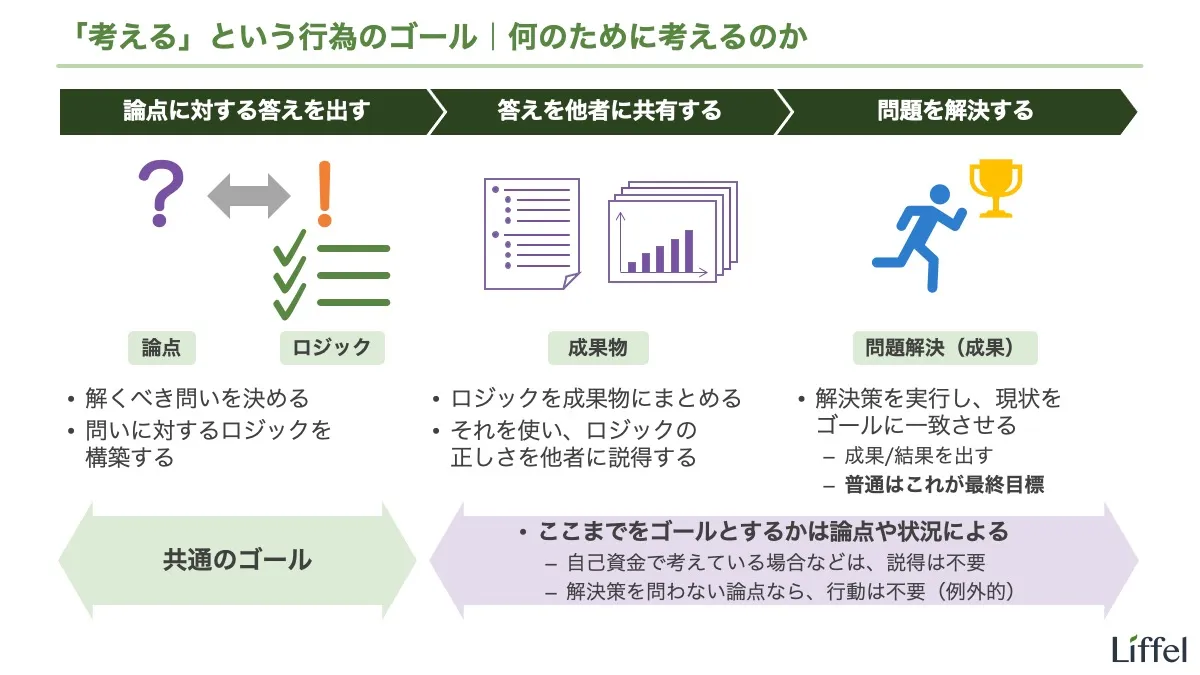

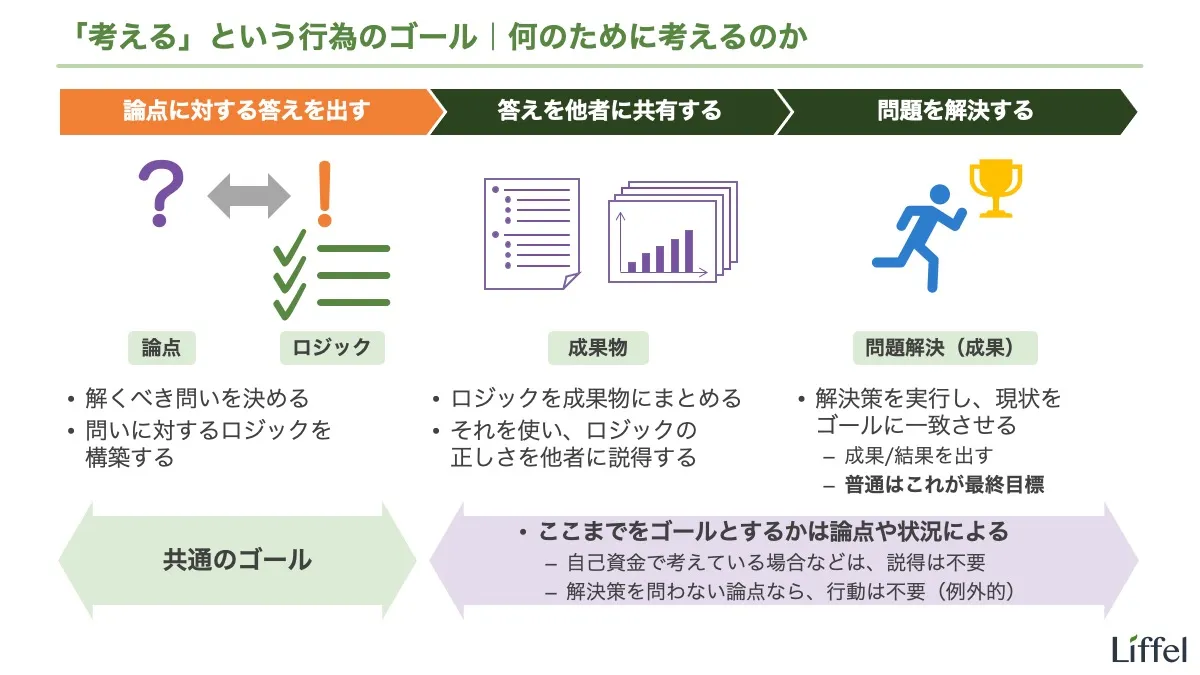

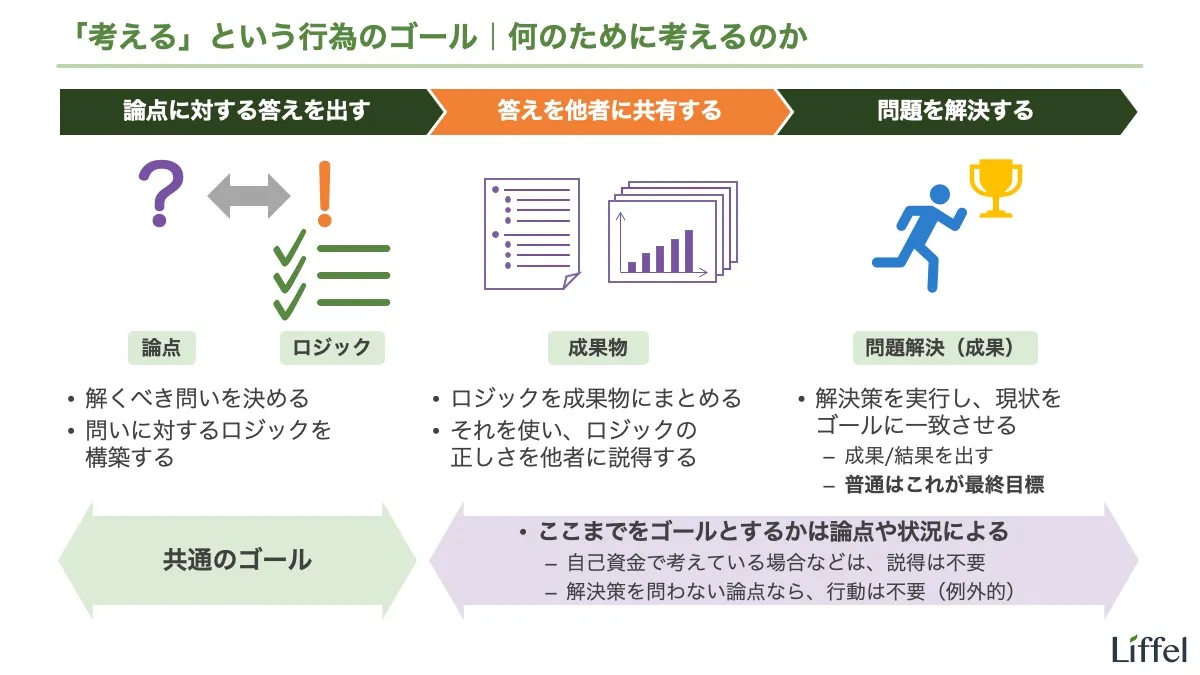

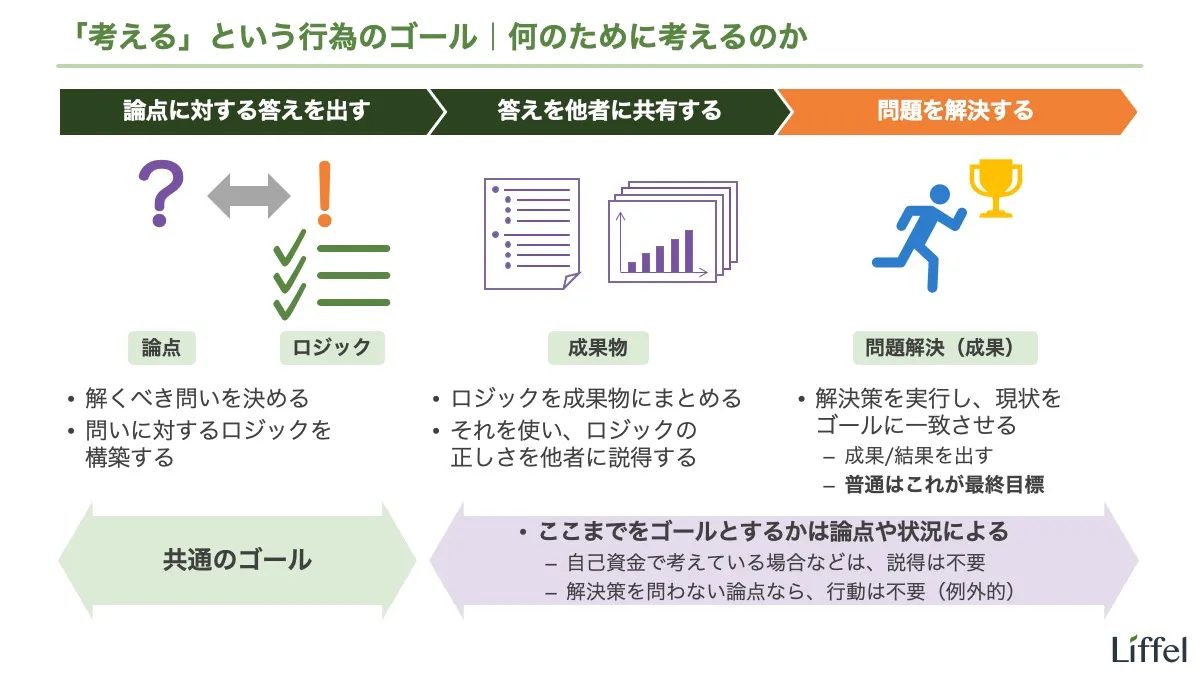

早速ですが、以下のスライドを見てください。ロジカルシンキングのゴールをまとめました。

このように、ロジカルシンキングのゴール、つまり、あなたが考える理由は、大別すると以下の3つです。

- 論点に対する答えを出す

- 答えを他者に共有する(答えが正しいことを他者に認めてもらう)

- 問題を解決する

順に見ていきましょう。

共通のゴール:答えを出す

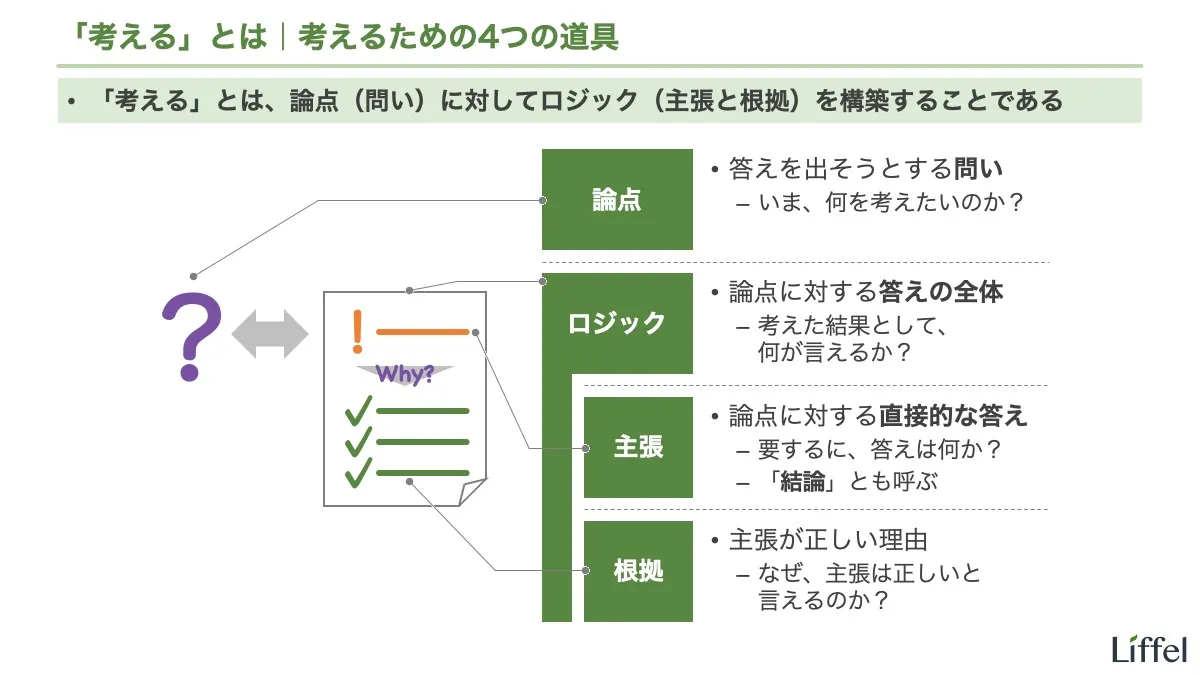

まず、共通のゴールとして、論点に対する答え(ロジック)を出します。

これはあらゆる状況に共通する、ロジカルシンキングの基本的なゴールです。答えを出そうとしないなら、ロジカルシンキングをしているとは言えません。この話は別エントリーで解説済みなので、以下のリンクを参考にしてください。

つまり、まずは答えを出すことがゴールです。例外はありません。

ロジカルシンキングの共通のゴールは、答え(ロジック)である

こんなことは当たり前だと思うかもしれません。実際、当たり前なのですが、たまにまだ答えも出せていないのに(=中身がないのに)、成果物の見せ方(配色を気にしたり、綺麗な写真を集めたり)ばかり気にしている人を見かけます。これは本末転倒の極みなので、こうならないように注意してください。

答えが出た後のゴール①:答えを他者に共有する

ここからは、答えを出した後のゴールです。スライドにもあるとおり、ここから先のゴールを目指すかは論点や状況によるので注意してください。

多くの場合、次のゴールは答えを他者に共有することです。そのために、あなたはロジックを文書やプレゼンテーションなどの成果物にまとめます。

どういうことでしょうか?

なぜ答えを他者に共有するのか

なぜ、答えを出した後に、「答えを他者に共有する」ことがゴールになるのでしょう?

理由は、大別すると以下の2つです。

- 何が正しいかは、あなただけでは決められない

- 考えるという行為には、他者のお金が関わっていることが多い

まず、あなたが考えた答えが正しいのかは、あなただけでは決められません。誰も神様ではないですからね。他者による評価を経てはじめて、答えが正しいかは決まります。

大前提として、私たちが知りたいのは正しい答えです。よって、考えた答えを他者に共有し、その正しさを評価してもらう必要があります。

なお、厳密には、あなたのゴールは「ロジックを他者に共有すること」ではなく、「考えたロジックの正しさを他者に認めてもらうこと」です。少なくとも、ロジックを他者に共有する時点で、あなたは自分の考えたロジックが正しいと思っているわけですからね。

あなたがロジックを他者に共有する理由は、その正しさを認めてほしいからである

ただ、他者による評価や議論の結果、「ロジックは間違っている」となれば、それを受け入れるしかありません。ということで、ゴールとしては「他者と共有する」という控えめな表現にしてあります。

もう1つの理由として、ビジネスであれ研究であれ、パブリックな状況で考えるケースでは、ほとんどの場合、他者のお金が絡んでいるということがあります。

ビジネスでは、考えた答え(=解決策)を実行する際の費用は会社が出す上に、あなたが考えることにも給料が支払われています。研究なら、そもそもの研究資金があなたのお金ではないでしょう。

要するに、パブリックな状況では、あなたは他者のお金を使って考えているのです。お金を出す側の立場に立てば、考えた結果を(お金を出した)他者に共有すべきなのは明らかですよね。

考えることに他者のお金が絡んでいる場合、成果物でロジックを共有する必要がある

ロジックの正しさを認めさせる必要がない場合

逆に言うと、ここまでに述べた状況に該当しない場合は、ロジックを他者に共有する必要はないかもしれません。

具体的には、以下のような状況です。

- 答えの厳密な正しさには興味がないとき(=問題を解決することに強い焦点が当たるとき)

- プライベートな状況(試験勉強のやり方や、ダイエットなど)で考えているとき

- 完全に自己資金で考えているとき

- 資金の出し手が、説得よりも問題解決を優先するとき

ビジネスにおいて、ロジックの正しさを認めさせることにどれだけリソースを割くかは、慎重に検討すべき問題です。ロジックの正しさを説得することにリソースを使うと、後述する「行動する」というゴールに割けるリソースが減るからです。資料ばかり作っていたら、行動できませんよね。

研究なら、真理を発見する(=誰もが正しいと認めるロジックを構築する)ことが究極のゴールなので、成果物を作り込むことは正当化されます。実際、論文を書かない研究者というのは想像できません。

しかし、ビジネスではロジックが正しいことより、問題を解決することが優先されます。かといって、大きな組織に勤めている場合は、成果物を作らざるを得ません。また、成果物を作る過程で思考が進化することもあります。

ということで、単純な正解はないのですが、どこまでこのゴールにリソースを割くべきか、慎重に検討すべきでしょう。

この問題に関しては、以下のリンクも参考にしてください。

成果物とは

話を戻して、ここでの「成果物」とは何かを掘り下げておきましょう。

成果物とは、ロジックを分かりやすく他者に伝えるものであり、具体的には以下のどれかです。

- 文書(論文やレポート)

- プレゼンテーション

- その他(Web記事や動画など)

- たとえば、このエントリーもロジックをまとめた成果物だが、これは文書でもプレゼンテーションでもない

ロジックを他者に共有する際に、これらの成果物が必要な理由は明らかでしょう。

あなたの中に漠然と存在しているだけのロジックは、他者がその正しさを評価できません。正しさを他者に認めてもらいたいなら、ロジックを他者に伝え、評価してもらう必要があります。そのためには、ロジックを文字に落とし、他者が理解しやすい体裁を整える(=上記の成果物を作る)しかないのです1。

ロジックの正しさを他者に評価してもらいたいなら、それを文書やプレゼンテーションなどの成果物にまとめる

文書とプレゼンテーションの違い

ほとんどの場合、成果物とは文書かプレゼンテーション、またはその両方です。違いを以下にまとめました。

| 文書 | プレゼンテーション | |

|---|---|---|

| 用紙 | 縦長 | 横長(スライド) |

| 主な表現方法 | 黒いテキストと、表やグラフ | 文書よりも多様な視覚効果を使える |

| ロジックの厳密さ | 厳密に表現できる | 厳密に表現するには向かない (文字を詰め込むと、プレゼンである意味がなくなる) |

| 受け手の労力 | 多い (受け手が文書を読み込む必要あり) | 少ない (こちらからプレゼンできる) |

このように、一長一短です。どちらを作るかはルールや慣習で決まっていることも多いですが、メディア(表現形式)を選ぶという視点を持つと、状況に応じて適切な説得ができるでしょう。

答えが出た後のゴール②:問題を解決する

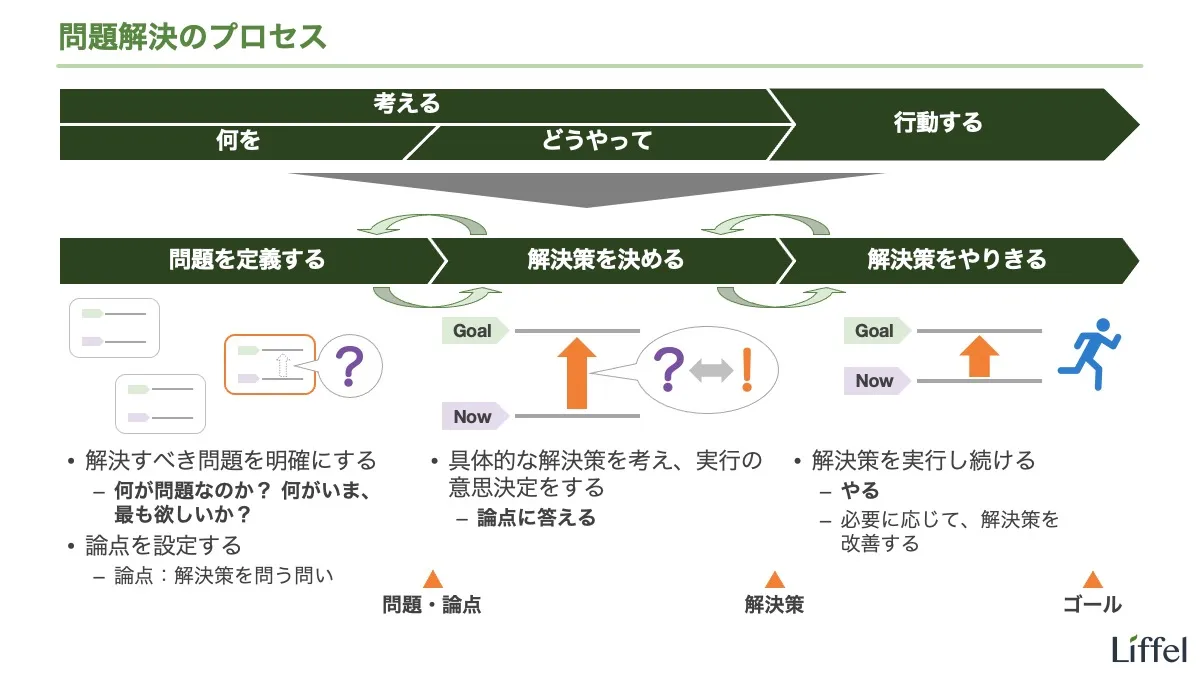

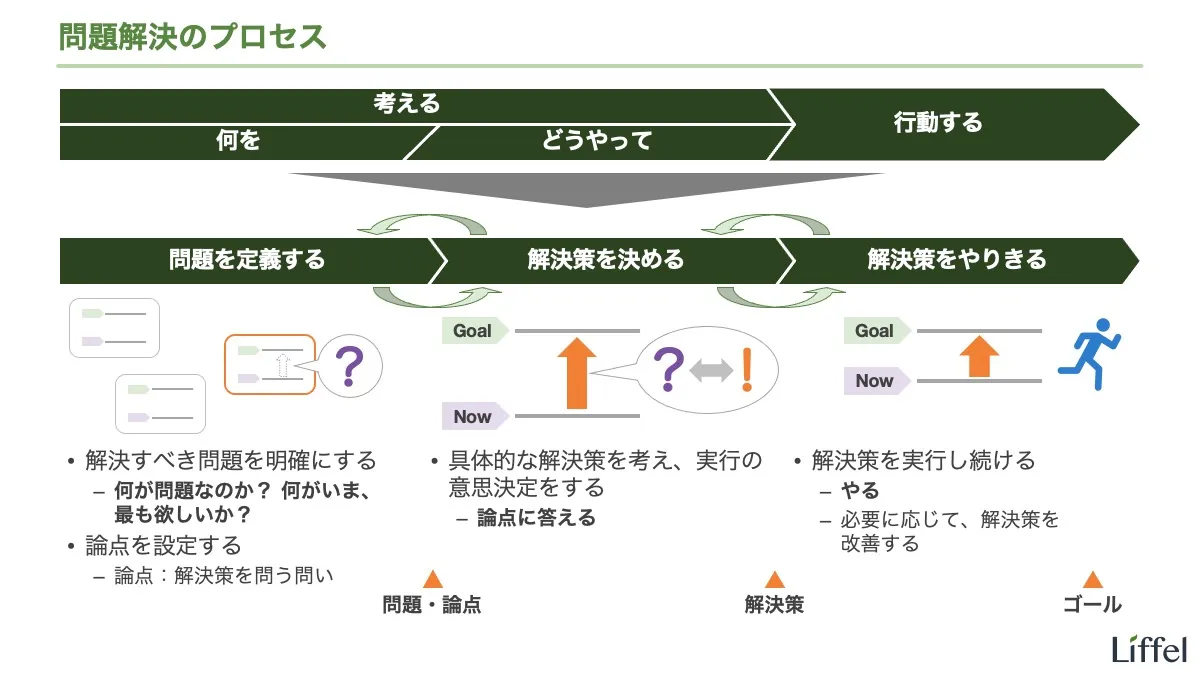

最後のゴールは、行動して、問題を解決することです。

考えただけでは、問題は解決しません。問題を解決するのは具体的な行動です。ロジカルシンキングを使って解決策を考えたら、それを実行しましょう。

問題を解決したいなら、考えたことを行動に移す必要がある

あなたがビジネスでロジカルシンキングを使うなら、最終的なゴールは100パーセント、問題を解決することです。つまり、答えを出した後に行動する必要があります。ここを間違えないでください。

ここに関しては、以下のリンクも参考にしてください。

行動しなくていいケース

なお、行動(解決策)を問いかけるような論点を設定していないケースでは、当然ながら行動する必要はありません(というより、行動できない)。例を見てください。

- 例①:縄文時代の日本人の寿命は何歳か?

- 例②:宇宙の大きさはどれくらいか?

- 例③:なぜ、彼女はあんな男と付き合っているのか?

これらの問いに答えを出しても、すべき行動は分かりませんよね。一般論としては、学術系の論点(例①と②)か、考える意味のない論点(例③)がこれに該当します。

これは、そもそもの問題が「どうにかしたい」といった類のものではなく、「知りたい」という類のものである場合に起こることです。言い換えると、「答えが分かればそれで満足」という状況でしか、このようなことは起こりません。

そして、ビジネスにおいて「答えが分かればそれで満足」ということはまずありません。あなたが研究者でもないのに、「行動して、問題を解決する」が最終ゴールにならない論点を設定しているなら、論点そのものを間違えている可能性が高いです。本当にその論点を考えたいのか、よく検討してください。

よくあるミスは、「なぜ?」を最上位の論点に据えてしまうことです。「なぜ?」に答えても、行動は出ません。最後は行動して問題を解決するわけですから、「どうすれば・何をすればいいか?」を最上位の論点にする意識を持ちましょう(その過程で、「なぜ?」も考える)。

以上、ロジカルシンキングのゴールを説明しました。何のために考えているのか、それをいつも意識してくださいね。

次回は話を戻して、「考える」という行為をさらに掘り下げましょう。まずは論点からです。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。

Footnotes

-

厳密には音声でもロジックを伝えることは可能ですが、音声はすぐに消えてしまうため、複雑なロジックの正しさを他者に評価してもらいたい場合は、文字に頼るしかありません。 ↩