このエントリーでは、論点を分解する方法と、それをどのように習得すればいいかを考えてみましょう。

なお、このエントリーは以下のエントリーの続編です。先にこちらを読んでおいてください。

では始めましょう。

toc

論点の分解の重要性

最初に強調しておきますが、論点の分解が、ロジカルシンキング学習におけるキーポイントです。これには以下の2つの理由があります。

- ロジカルシンキングを成功させるために必須である

- 習得が難しい

順に説明します。

論点の分解の重要性①:ロジカルシンキングを成功させるために必須である

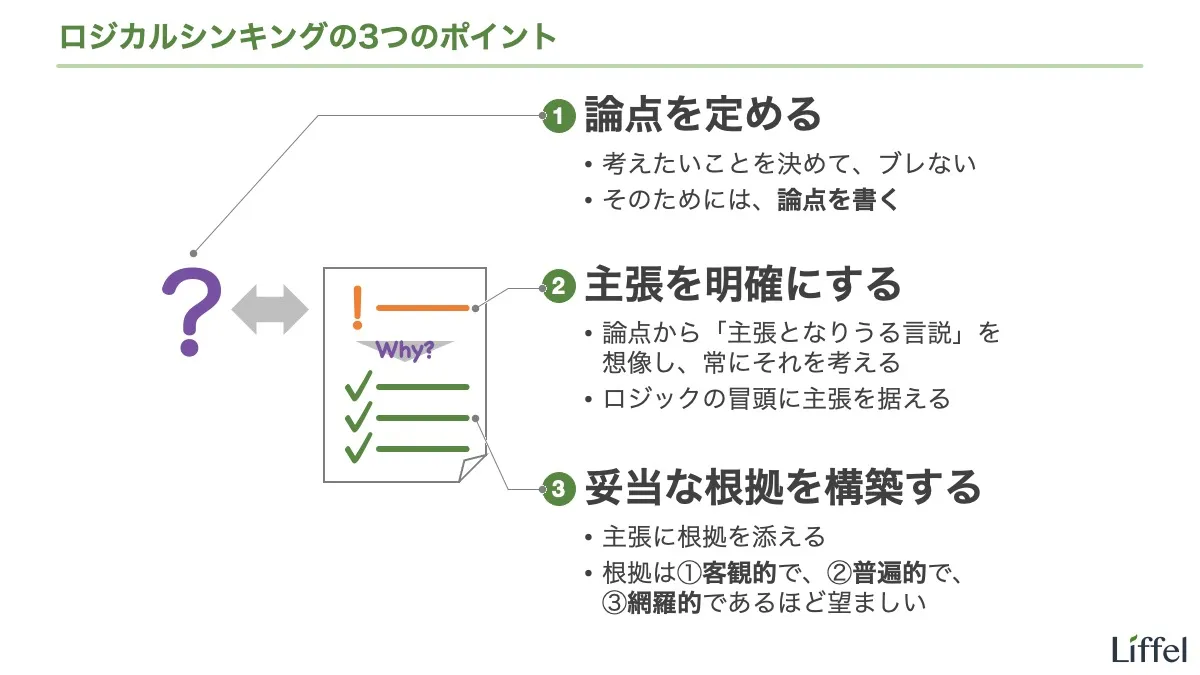

まず、論点の分解が正しくできなければ、ロジカルシンキングが成功しません。簡単に復習しましょう。

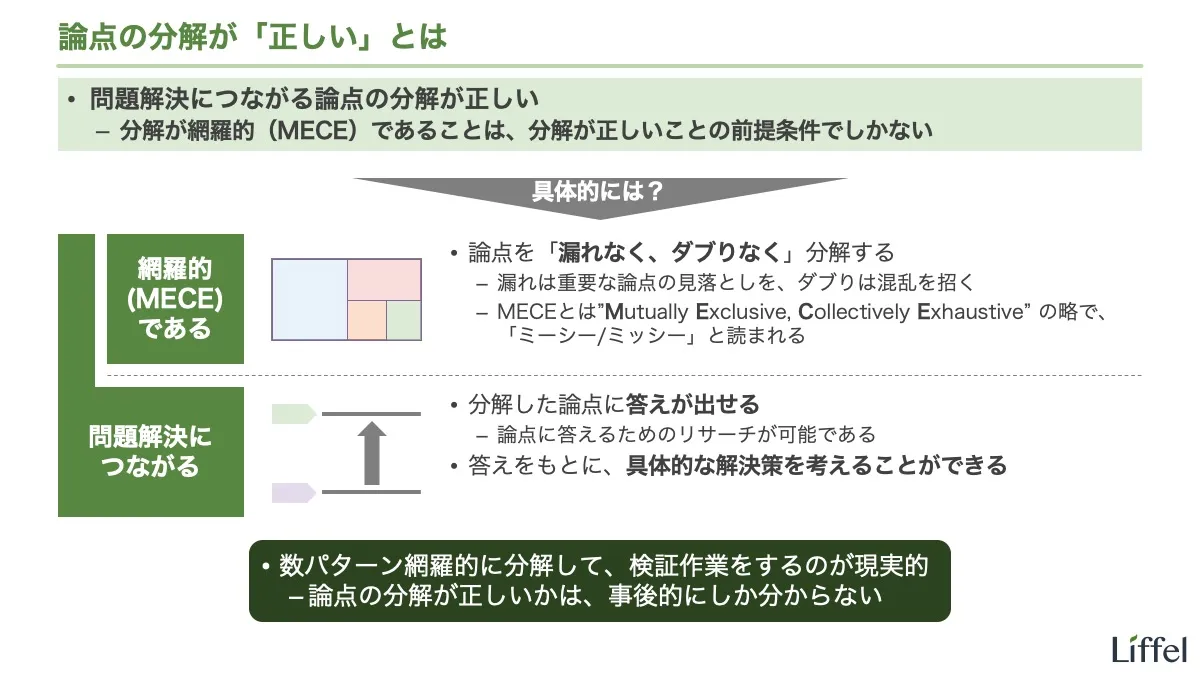

論点を網羅的に分解できなければ、根拠の網羅性が損なわれます。結果として、根拠は妥当性を失うので、主張は正しいと認めてもらないでしょう1。

また、たとえ網羅的に分解できたとしても、その分解が問題解決につながらないのであれば、「問題を解決する」という最終ゴールが達成できません。

このように、論点を網羅的に、かつ、問題解決につながるように分解できることは、ロジカルシンキングを成功させるうえで必須です。

論点の分解の重要性②:習得が難しい

問題なのはこちらです。論点の分解は、いきなりうまくなったりはしません。私自身もそうでしたし、私の指導経験上も、このスキルがいきなり劇的にうまくなる人は見たことがありません。スキルとして重要であるにも関わらず、習得が大変なのです。

率直に言って、論点を正しく分解できることは、ロジカルシンキングでもっとも重要なポイントではありません。以下のエントリーで説明してきたように、論点を明確にすることや、根拠の客観性を担保することのほうが重要です。

しかし、これらのポイントはスキルというより知識です。たとえば、論点を明確にすることはロジカルシンキングの最重要ポイントですが、このポイントは「論点を書いて、具体化する」だけで押さえられます。根拠の客観性に至っては、もっとも必要なのは「嘘をつかない」と誓うことです。もはや知識でもないですよね。

一方、論点の分解は完全なるスキルです。自分で何度も繰り返さないかぎり、絶対に身につきません。しかも、「どんな根拠が網羅的であるかは、主観的に決まる」という特性があるため、個々の論点に対してどんな分解が正解なのかは、一概に言い切れないというオマケまでついてきます。

つまり、ここが差がつくポイントです。重要なことであっても、やり方が決まっていれば、人によって大きな差はつきません。しかし、論点の分解に関してはそのようなものがないのです。その結果、ここはどうしても個人差が出やすくなります。何度も論点の分解を繰り返す中で、あなたなりのやり方を模索するしかありません。

論点を分解する方法

では、そのような重要性を持つ論点の分解を、どのように学べばよいのでしょう?

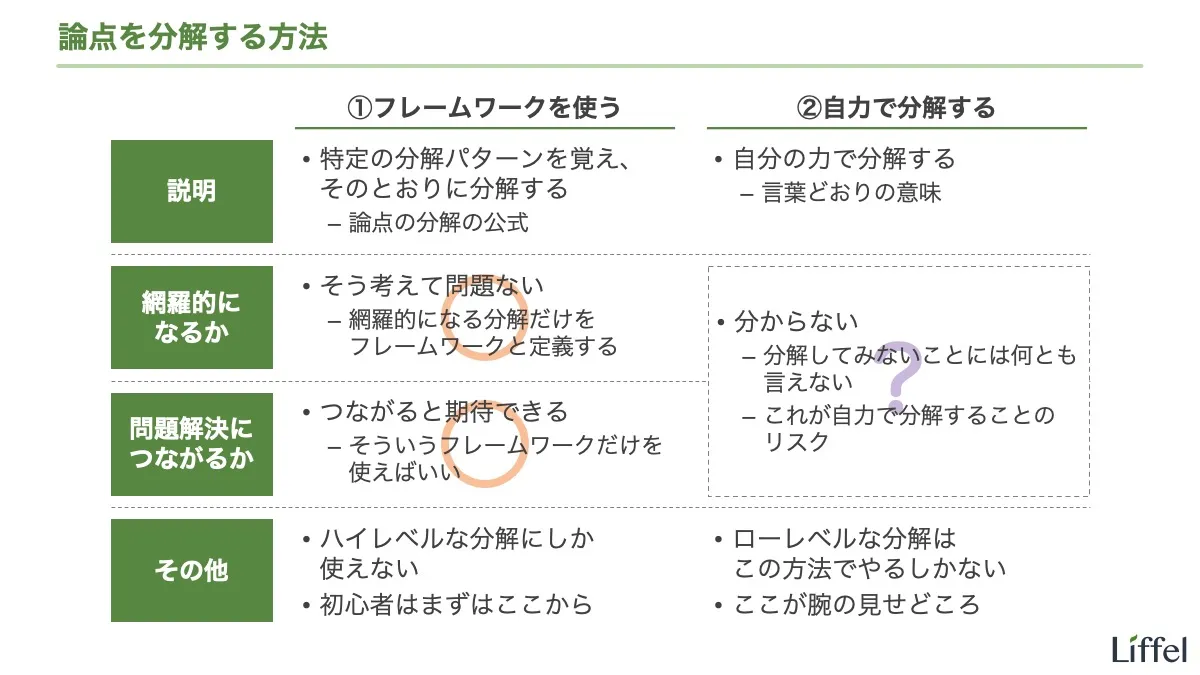

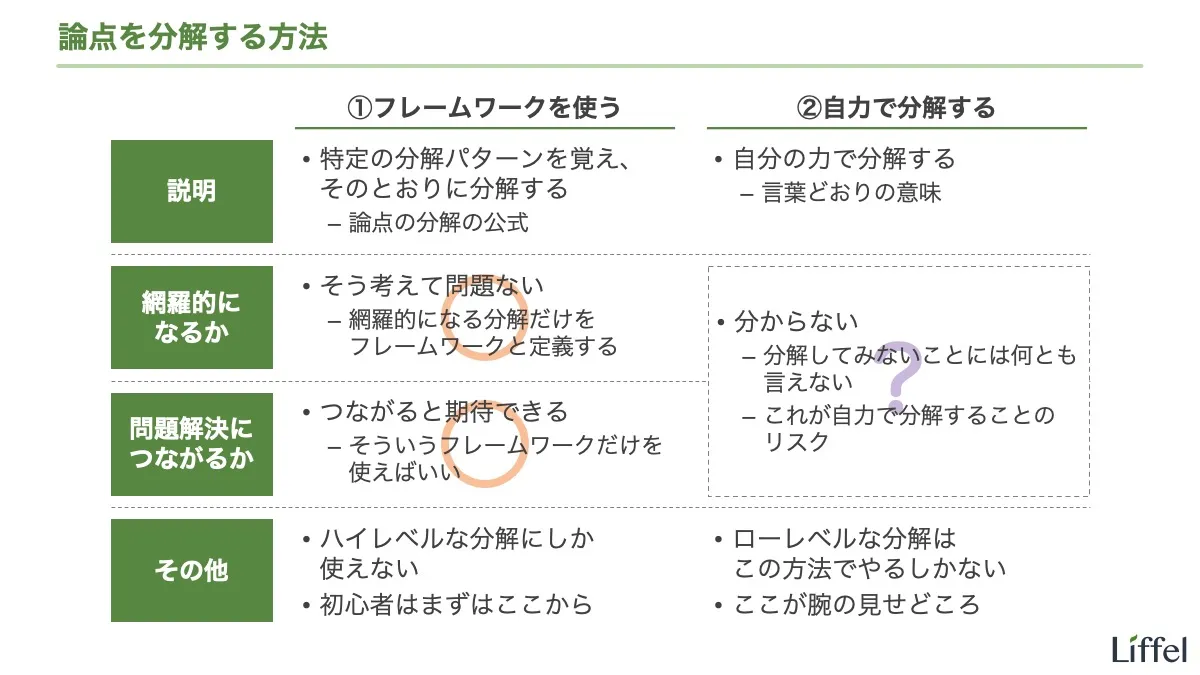

まずは、論点を分解するアプローチを押さえてください。以下のスライドにまとめました。

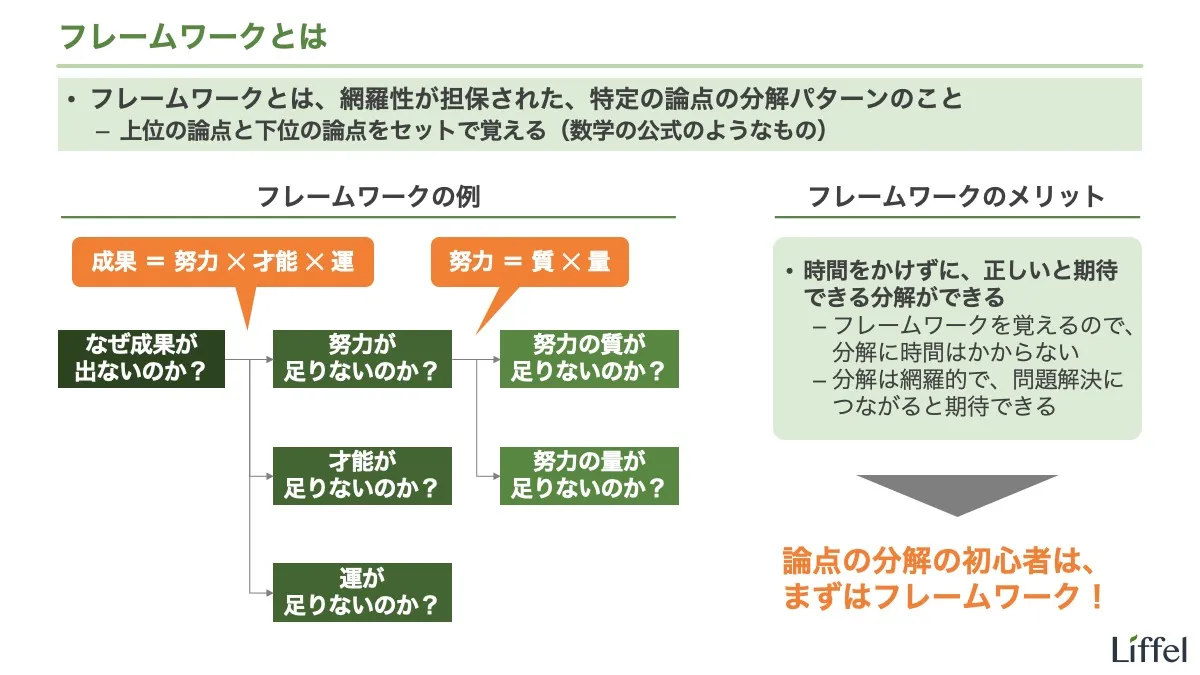

このように、論点を分解する方法は大きく分けると以下の2つです(どちらも、詳細は今後のエントリーで解説)。

- フレームワークを使う

- 自力で分解する

このうち「①フレームワーク」とは、特定の分解パターンのことです。数学の公式のように、「このタイプの論点が出てきたら、こう分解する」と覚えておくわけですね。

フレームワークについては次エントリーから詳しく説明しますが、フレームワークを使うと、楽に、正しい分解ができます。

一方、「②自力で分解する」というのは言葉どおりの意味で、要するにガチンコです。何か特別なことをするわけではありません。

つまり、論点を分解する方法は、フレームワークを使うか、使わないかの二択だということです。

とにかくフレームワーク

どちらを使うべきなのでしょう? 結論を述べると、論点の分解にはできるだけフレームワークを使ってください。特に、論点の分解に慣れるまでは絶対にそうすべきです。

理由はシンプルで、適切な状況で、適切なフレームワークを使うことにデメリットはないからです。メリットしかありません。当たり前ですが、使ったほうが便利だから、フレームワークというものが普及しているのです。使える状況で使わない理由はありません。

もちろん、この「適切な状況で、適切なフレームワークを使う」ということが一筋縄ではいかないのですが、そのあたりの対策は今後のエントリーで説明します。過度に心配する必要はありません。

ロジカルシンキング初心者のうちは、フレームワークを通じて「論点を正しく分解する意義」を体感として理解することがとにかく重要です。今後のエントリーで多くのフレームワークを紹介するので、まずは

- フレームワークを覚える

- そのフレームワークを、実際に使ってみる

の2つを意識してください。

以上、論点の分解の学習方法について説明しました。ということで、次回からフレームワークを覚えていきましょう。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。