このエントリーでは、プロセスによる論点の分解を説明します。プロセス分解は慣れるまでは難しいですが、使いこなせると問題解決の強力な武器になります。ここで基本的な考え方を押さえてください。

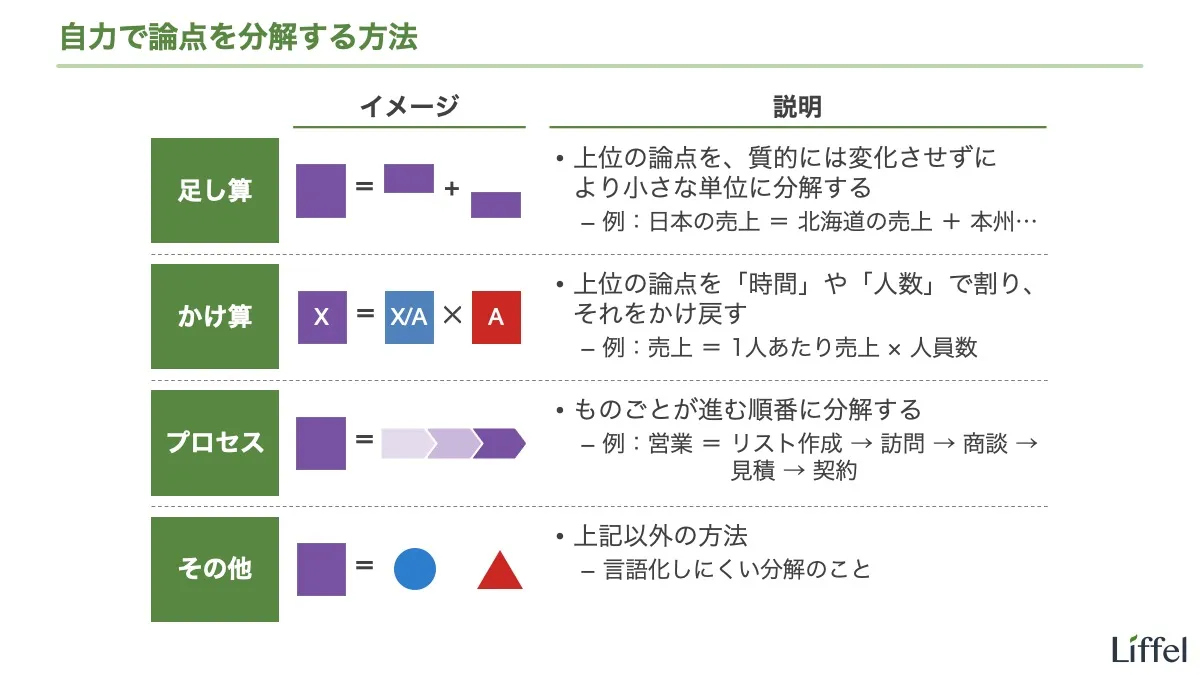

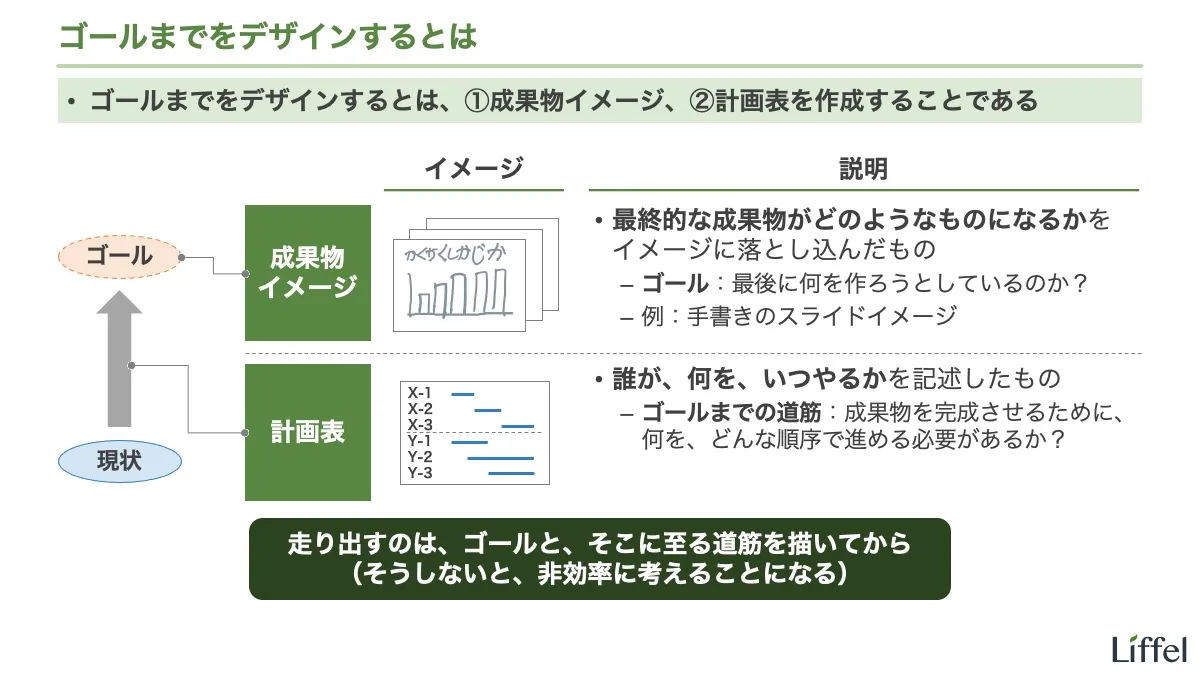

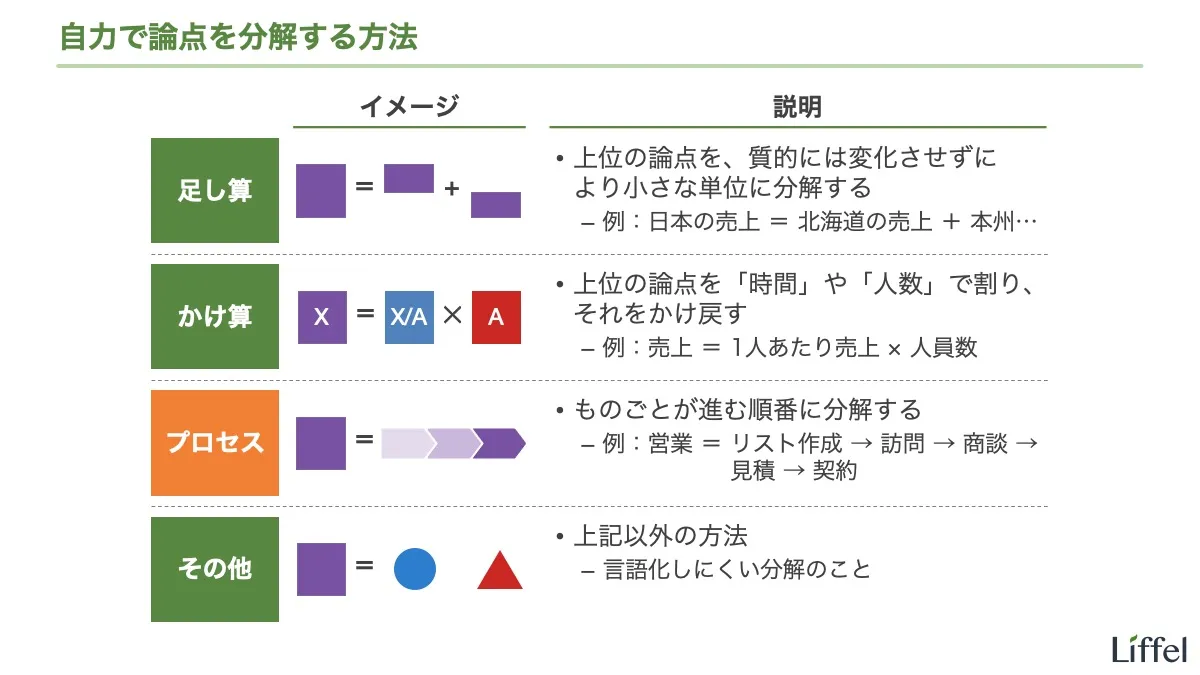

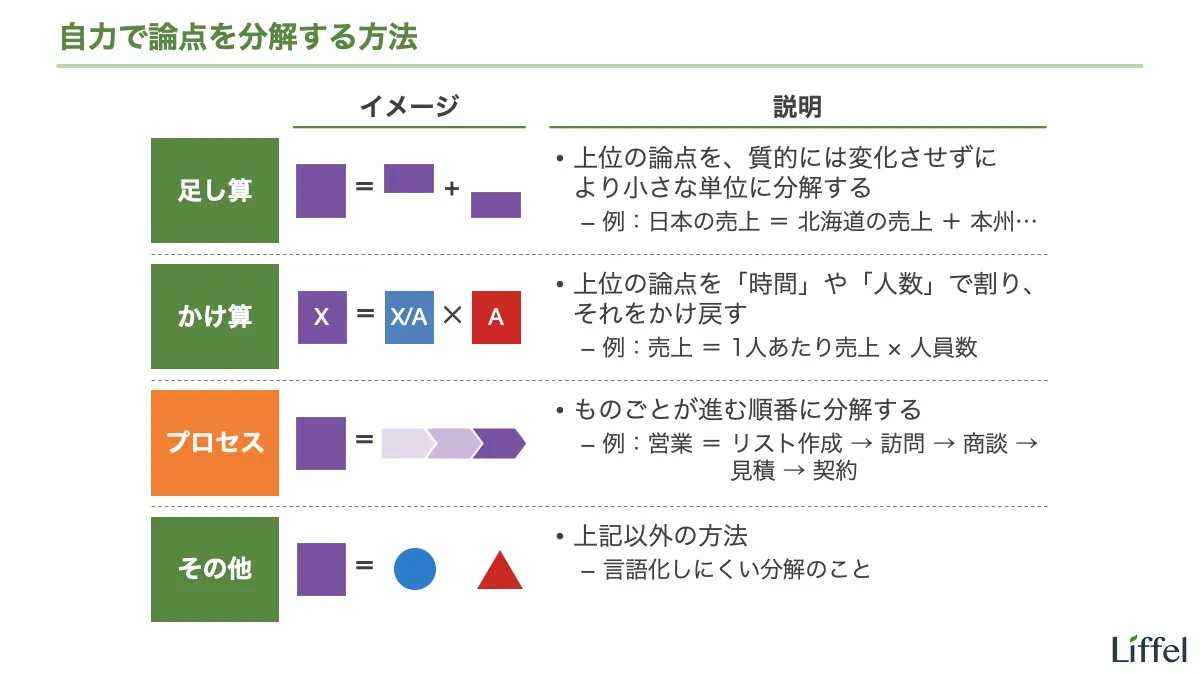

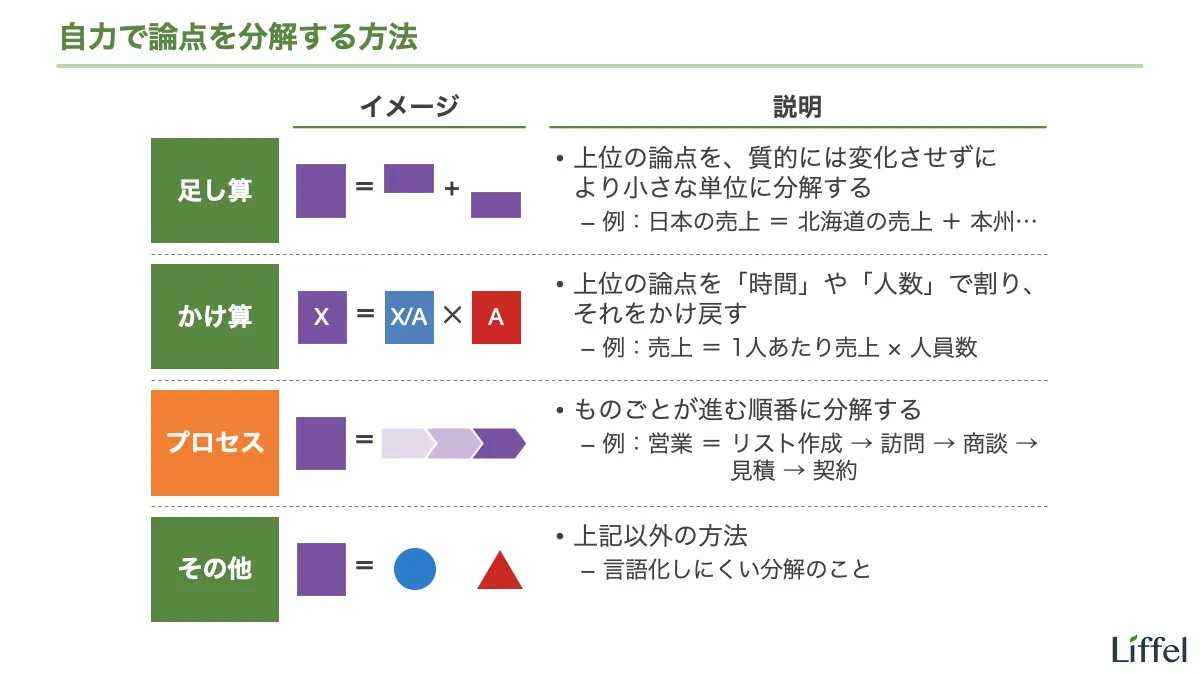

なお、このエントリーの前に、以下のエントリーを読んでおいてください。自力で論点を分解する方法の全体像を解説しています。

では始めましょう。

toc

プロセスの分解とは

プロセスによる分解とは、その名のとおり、モノゴトが進む順番による分解のことです。

モノゴトが進む順番で論点を分解すること

例として、「あなたはテニスの初心者で、サーブを覚えようとしている」状況を考えてみます。この状況における論点は「どのようにサーブを打つべきか?」なので、これをプロセスで分解してみましょう。

- どのようにサーブを打つべきか?

- どのようにトスを上げるべきか?

- どのようにテイクバックすべきか?

- どのようにスイングすべきか?

- どのようにフォロースルーすべきか?

テニスのサーブとは、トスを上げて、テイクバックして(ラケットを振り上げて)、スイングして(ラケットを振ってボールに当てて)、フォロースルーする(振り抜く)、という一連のプロセスです。そのプロセスで分解しているわけですね。このような分解が、プロセスによる分解です。

テニスをやったことがない人は、この分解がピンとこないかもしれません。動画を貼っておくので、上記のプロセスが間違っていないことを確認してください。

プロセス分解は、「論点を分解する」というより「ある1つの動作を、一連のプロセスとして整理する」と捉えたほうがしっくりくるでしょう。もちろん、最後には論点を分解しますが、プロセスが分かっていればそれを当てはめるだけです。

練習問題

では、とりあえず実践してください。

自分のやってきたスポーツや趣味で、プロセスで分解できる動作を探し、分解しなさい。

たとえば、以下のようなものです。

- 野球のピッチング

- ゴルフのスイング

- ピアノで一曲を演奏する(練習から本番まで)

なお、自分が何度も繰り返して、習得していると確信できる動作を分解してください。ここがポイントです(理由は後述)。

以下に解答欄があるので、答えを書いてみてください。

なお、あなたがどんな動作を選ぶかは分からないので、この問題に解答例はありません。ご了承ください。私が選んだ動作の解答例は以下になります。

私はテニスのほかにはバスケをやっていたので、バスケの「レイアップシュート(a.k.a. 庶民シュート)」の例を載せておきます。

- ゴールに向かってドリブルする

- ボールを掴む

- 踏み切る(ゴールの右側からなら右足→左足)

- 置いてくる

これを書いていて思い出しましたが、最初は左からのレイアップがうまく踏み切れなくて(左足→右足と踏み切るべきなのに、逆になってしまう)、右足だけで立った状態からピョンとジャンプして、「左→右」と踏み切る練習を何度もしました。これは私が人生で初めて行ったプロセス分解な気がします。

論点を分解するメリット

プロセス分解は、論点を分解するメリットを体感しやすい分解です。せっかくなのでここで復習しておきましょう。

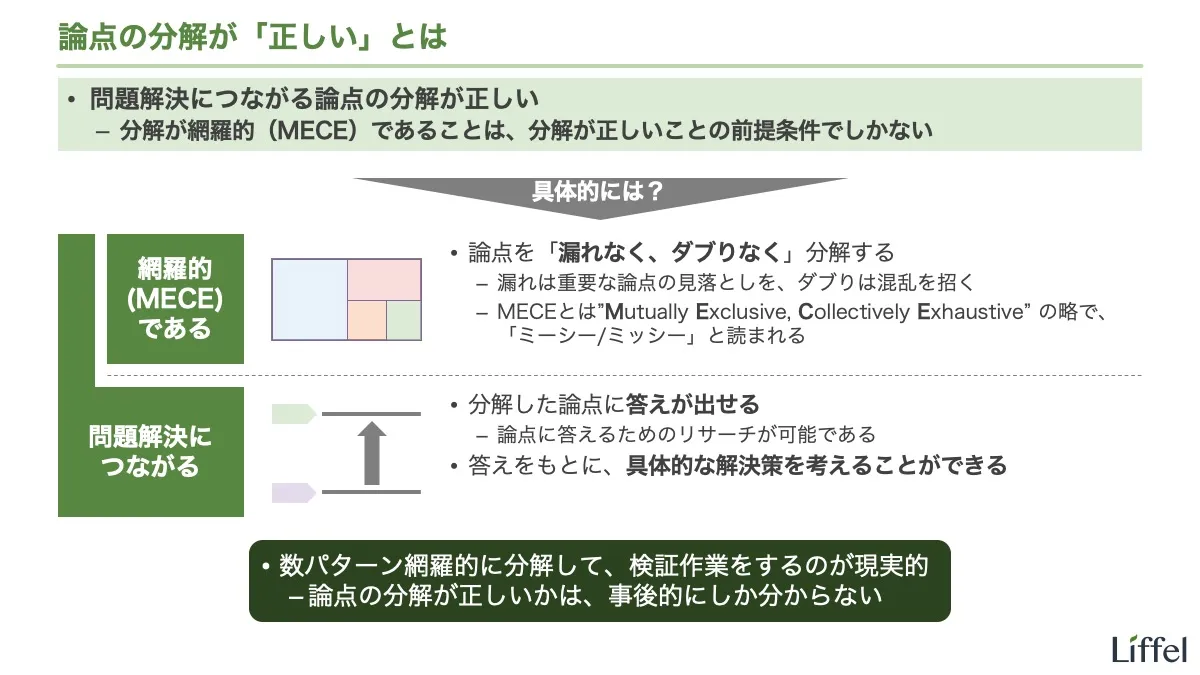

論点を分解するメリットは「そのままでは大きすぎて扱いにくい論点が、答えを出せるレベルまで小さくなる」ことです。もちろん、このメリットを享受するためには問題が正しく分解できている必要がありますが、そのあたりの話は以下のエントリーで確認してください。

論点を分解することで、そのままでは大きすぎて扱いにくい論点が、答えが出せるレベルまで小さくなる

サーブを分解するメリット

先ほどのサーブの例で、メリットを確認しましょう。分解を再掲します。

- どのようにサーブを打つべきか?

- どのようにトスを上げるべきか?

- どのようにテイクバックするべきか?

- どのようにスイングするべきか?

- どのようにフォロースルーするべきか?

このように分解することで、たとえば「トスに問題があるので、トスだけを練習する」という選択肢が見えてきますよね。

実際、テニスにはそういう練習が存在します。足元に円を書いて、同じ場所に落ちるようになるまで何度もトスをするのです。同じように、スイングだけに集中するために、あらかじめ肩にラケットを担いで(テイクバックを終えた状態で)サーブを打つ練習もあります。

このような練習は、普通にサーブを打つより簡単です。意識しなければならない身体の部分が少ない分、そこに集中できるからです。当然、練習が簡単なので、早く・確実に成果が出ます。そうやって個々のプロセスが無意識にこなせるようになってから、「サーブを打つ」という総合的な練習に取り組むのです。

逆に、初心者が最初から「サーブを打つ」という一連の動作を繰り返しても、まともなサーブを打てるようにはなりません。動作が複雑すぎて、どこに意識を集中してよいか分からないのです。また、たとえサーブが入ったとしても、そのフォームは我流で間違ったものになってしまい、さらなる上達は望めません。いいことなしです。

つまり、サーブをプロセスで分解したことによって、複雑で習得が難しい動作を、小分けにして習得できるようになったということです。これは、先述の論点を分解するメリット(そのままでは大きすぎて扱いにくい論点が、答えを出せるレベルまで小さくなる)そのものですよね。

プロセス分解のポイント

次に、プロセス分解をする際のポイントを紹介します。以下の2つです。

- 自分で体験する

- 荒さ(括る度合い)を調節する

順に説明します。

ポイント①:自分で体験する

まず、もっとも重要なポイントは、分解しようとする動作を自分で体験することです。

上のスライドにあるように、当サイトではプロセス分解を「自力での分解」の一部としていますが、少し語弊があります。「自力」と言っても、プロセス分解は頭でウンウン考えてできるものではないからです。

残念ながら、プロセス分解には、足し算・かけ算の分解にあるような便利な切り口はありません。この分解に必要なのは、その動作を実際に行った経験です。

プロセス分解は、頭で考えてもできない

たとえば、先ほど私がテニスのサーブを例として使った理由は、私がテニス経験者だからです。少なくとも1万本以上はサーブを打っているし、上で紹介した練習は、すべて実際にやったことがあります。

当然ですが、私は独力でサーブのプロセスを見出したわけではありません。プロセスの仕入先はテニスの練習本です(コーチの指導だったかも)。しかし、そのプロセスが正しいものとして腹落ちし、人に説明できるレベルで消化されているのは、やはり自分で何度もサーブを打って、自分の得意なショットになったからなのです。

要するに、自分が何度も経験しているプロセスしか、使いものになるレベルでの分解はできないということです。

裏を返すと、自分が体験していないことをプロセスで分解するのはほぼ不可能です。実際、私は野球のピッチングを分解できません。野球を真剣にやったことはないからです。

もちろん、野球の本を何冊か読めば、知ったかぶりはできるでしょう。しかし、自分が体験もしていないことを上辺の知識だけで分解しても、結局はボロが出るし、知ったかぶりがバレれば信用が地に落ちます。そんなことをする理由は見当たりません。

何かをプロセスで分解したいなら、それを自分で体験するしかない

結果でプロセスの正しさを判断する

そして、プロセスを体験する際には、そのプロセスが正しい必要があります。間違ったプロセスに使い道はありませんからね。

では、どうしたら、自分が体験しているプロセスが正しいかを判断できるのでしょう?

答えはシンプルで、結果が出たかで判断しましょう。サーブなら、「プロセスに従って練習した結果、意図したサーブを打てるようになったか」で判断するということです。

常に結果から判断することで、「全体のプロセスが正しいか」、「個別のプロセスの中で、重要なのはどこか」が分かるようになります。逆に、個別のプロセスに囚われると目的を見失うので注意してください。結果が出るプロセスが正しいのです。

ポイント②:荒さ(括る度合い)を調節する

次のポイントは、荒さ(括る度合い)を調節することです。分解が粗すぎると、扱いやすいレベルまで問題が小さくなりません。一方、分解が細かすぎると分かりにくいです。ここはあなたの腕が試される部分です。

これは具体例を見たほうが分かりやすいでしょう。

実は、私はテニスのサーブをもっと細かく分解できます。限界まで細かく分解すると、こんな感じですね。内容を理解する必要はないので、読み流してください。

- これまでの戦況から、次のサーブの球種とコース、その後の動き(ネットに出るか出ないか)を決断する

- スタンスをとる(足の位置を決める)

- ルーチンを行う(ボールを3回つく、髪を整える、など)

- 構える(ボールとラケット面を合わせ、前足に体重を乗せる)

- トスを上げる

- ボールを上げる

- 同時に、後足に体重移動する

- テイクバックする

- スイングする

- 前方に体重移動しながら、後ろ足を前足に引きつける(しなくてもOK)

- ジャンプする(しなくてもOK)

- ラケットを振り抜く

- フォロースルーする

先ほどはここまで細かくは説明しませんでした。そのもっとも大きな理由は、「このエントリーでは、本当にテニスのサーブを論じたいわけではない」という特殊な事情です。

しかし、実際にテニス初心者にサーブを教える状況であっても、私はここまで詳細なプロセスをいきなり教えたりはしません。これでは情報が多すぎて分かりにくいからです。初心者には「トスを上げてサーブを入れる」ことだけで十分に難しいので、そのために必要最小限なプロセスに絞るべきです。まずはトスとスイングだけで十分でしょう。

このように、プロセスで分解する場合、目的に応じて、どこまでのレベルでプロセスを括るかを調節する必要があります。

分解の目的に応じて、プロセスをどこまで括るかを考える

小は大を兼ねる

ちなみに、分解の荒さを調節するうえでは、小が大を兼ねます。プロセスを細かく把握している人が荒く括ることはできても、逆は不可能だということです。

プロの料理人は、何種類もの包丁を使い分けますよね。1本の包丁で何でもやろうとするのは素人だけです。これと同じで、論点をうまく分解して問題解決に繋げたいなら、いざというときに論点を細かく切れるナイフを仕込んでおくべきです。論点の分解においては、大は小を兼ねません。むしろ逆です。

また、細部まで分かったうえであえて粗くまとめることと、細部が分からないので粗くまとめることは、同じように見えてまったく別のことです。前者は相手が分かりやすいようにまとめていますが、後者は自分の都合でまとめているだけですよね。この違いは、説明する際の自信や態度に現れるので注意しましょう。

一般論としては、まずは体験を通じて限界まで細かいプロセスを理解し、それを目的に応じて荒く括り直す、という順番です。詳細が分かっていないのは論外ですが、細かいままでは分かりやすくならないので、うまくバランスをとってくださいね1。

何かを学ぶときには、プロセスを意識する

ここからは余談ですが、何かを学ぶときには、プロセスを意識するのがオススメです。

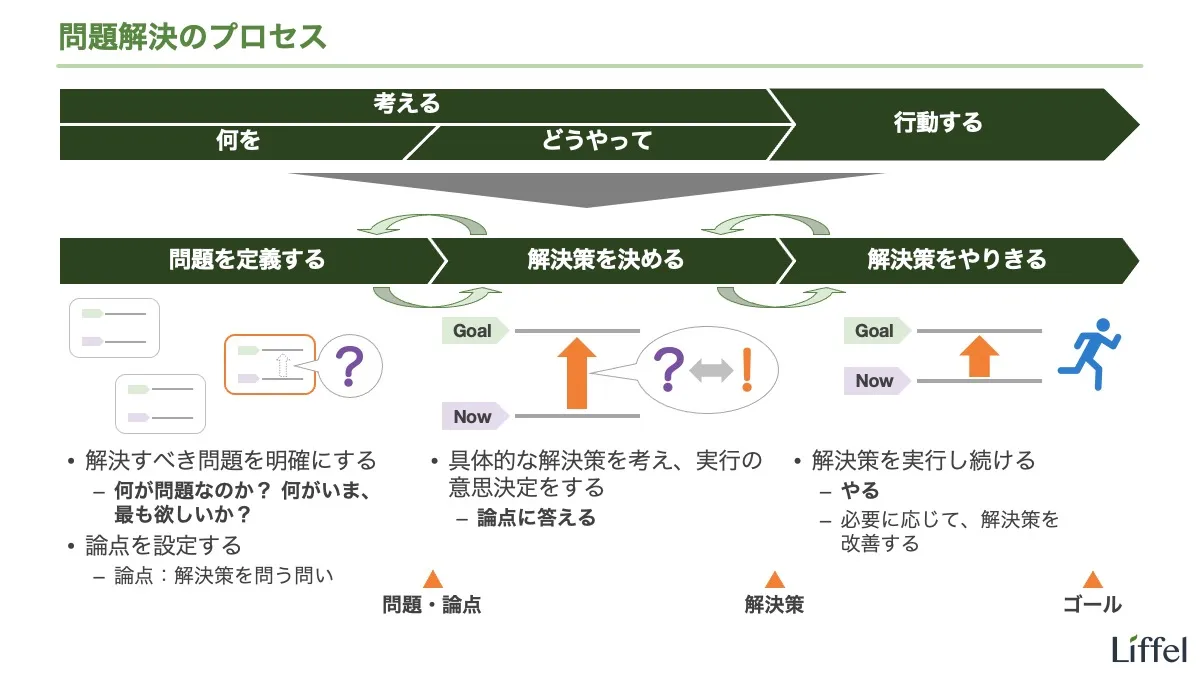

先ほどのサーブの例にかぎらず、すべての複雑な動作は、一度にすべてを習得するのは無理です。「論説文を書く」、「プレゼンする」、「営業する」といった動作は、一朝一夕にできるようなことではありませんよね。もっと小さな塊に分けないと、改善点を言語化して、そこに意識を集中できません。

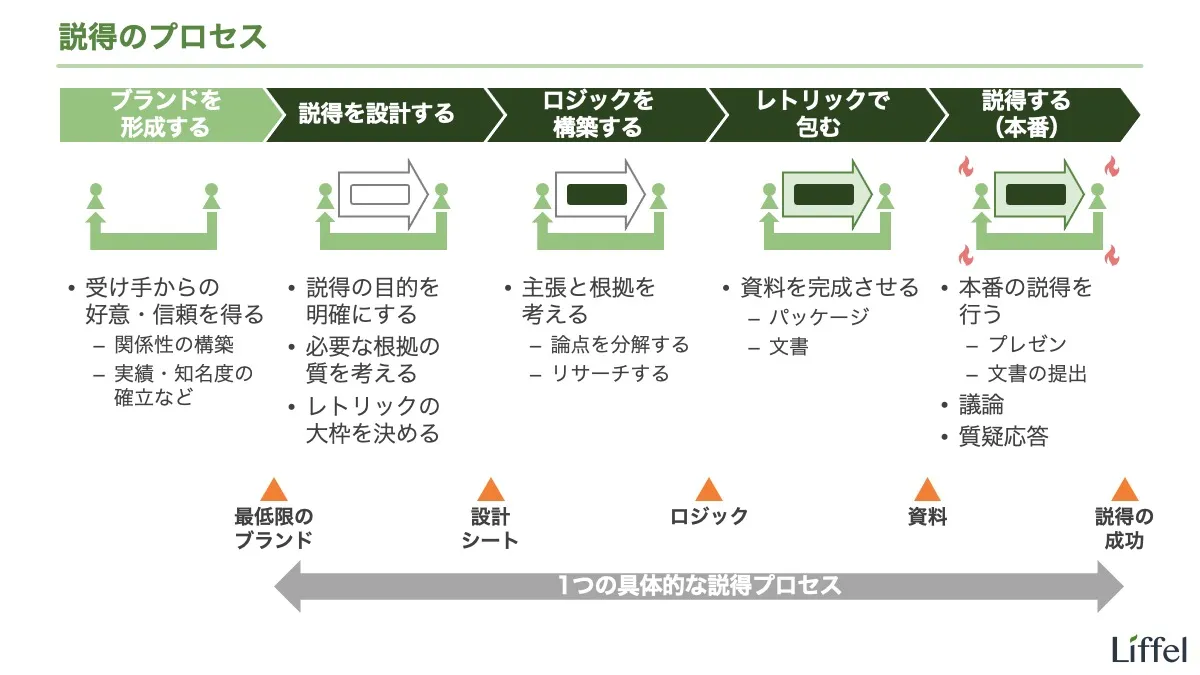

実際、当サイトでは「問題解決する」、「プレゼンする」といった複雑な動作を、すべてプロセスで分解して解説しています。複雑な動作を分かりやすく説明する方法は、私の知るかぎりほかにありません。

時間があるときに、以下のエントリーはすべてプロセス分解によって構成されている(冒頭にプロセス図が出てくる)ことを確認してみてください。

実践上の注意点:全体を通す

次に、実践上の注意点を述べておきます。

何か複雑な動作を習得したい場合は、分解した「部分」の練習ばかりしてはダメです。必ず、並行して全体を通しましょう。

サーブの例なら、トスやスイングの練習ばかりしてはダメで、必ず「サーブを打つ」という練習もすべきだということです2。

こうすべき理由はシンプルで、通してみないと本当のところは分からないからです。

どういうことでしょうか?

理由①:プロセスの重要度には大きな差がある

まず、全体を通さないことには、「プロセスの重要度には大きな差がある」ことが体感として理解できません。

各プロセスが平等に重要ということはあり得ないので、全体を通す中で、重要度の大きい、テコの効くプロセスを早めに見つけるべきです。まずはそこを頑張りましょう。

ちなみに、原則として、上流にあるプロセス(先行するプロセス)ほど重要です。これは、上流が汚染されている川を下流からは綺麗にできないことを想像すると理解しやすいでしょう。最初に間違えてしまったら、後から取り返すことはできません。

サーブなら、トスがブレたら必然的にスイングも崩れます。トスの失敗をスイングで取り返すことはできません。問題解決なら、間違った論点に対して正しい解決策を考えることに意味はありません。まずは上流を頑張りましょう。

プロセスの重要度は上流(先行するプロセス)に偏っている

理由②:分解するとつなぎ目が失われる

また、分解するとつなぎ目が失われます。最終的にはつなぎ目も含めた一連の動作をうまくやりたいわけですから、つなぎ目を無視するわけにはいきません。そして、つなぎ目を練習する方法は全体を通すことだけなのです。

これはプレゼンテーションに分かりやすい例があります。

プレゼンテーションでありがちな失敗として、「必死に作ったスライドを詰めこんでプレゼンに臨んだところ、話がうまく繋がらず、しどろもどろになってしまった」というものがあります。これは誰もが通る道ですね(私も経験済)。

この失敗が生まれる理由は、スライドを作った後に、本番プレゼンの通し練習をしていないことです。

スライドは一枚一枚が切れており、まさに分解した論点そのものです。逆に言うと、全体としてのプレゼンがスムーズに流れるためには、口頭でスライド間のつなぎ目(=接続詞)を補わなければなりません。

そして、つなぎ目でどんな言葉がしっくりくるかは、通し練習をしないと分からないのです。PowerPointを触ることに夢中になっていると、ここが抜けてしまうんですね。

このように、全体を通すことでしか分からないつなぎ目があります。ここをおろそかにしないでください。

理由③:ゴールが達成できているかは、通してみないと分からない

最後に、最終的なゴールが達成できているかは、全体を通さないかぎり分かりません。言い換えると、分解したプロセスの正しさや、個々のプロセスに対する改善策が的を得たものなのかは、「全体を通して、欲しい結果が出たか」という視点でしか評価できないのです。

サーブで説明しましょう。サーブのゴールは、ざっくり言えば「速く、コースをついたサーブを、高い確率で入れること」です。

そして、このゴールが達成できているかは、サーブを打ってみないかぎり分かりませんよね。いくらトスを上げたところで、ゴールを達成できているかは判断できないのです。

逆に言うと、最終的なゴールが達成できているなら、分解した「部分」を改善する必要はありません。

実際、プロテニス選手のサーブは、トスの高さからスイングの仕方まで、細かい部分は驚くほどバラバラです。しかし、「速く、コースをついたサーブを、高い確率で入れる」ことだけは共通しています。それができないと、プロの試合では勝てません。

このように、「最終的なゴールを達成する」という視点から逆算すると、部分の練習ばかりする理由は見当たりません。必ず、全体を通すようにしてください。

サーブの話ばかりでしたが、プレゼンなら、個別のスライドばかり作っていないで、人前で話すところまでをやりきりましょう。問題解決なら、考えてばかりいないで、行動するということです。

さらに学習を進めたい人は

以上、プロセス分解を説明しました。プロセス分解は使いこなせると問題解決の強力な武器になります。まずは練習問題にあったように、自分の取り組んだスポーツや趣味を分解するところから始めてみてください。

では、論点の分解はここまでにして、ロジカルシンキングの次のプロセスに進みましょう。以下のエントリーに進んでください。

また、ロジカルシンキング関連のエントリーは以下のページにまとめてあります。こちらも参考にしてください。

Footnotes

-

特に、細部のプロセスまで完全に把握している専門家は、荒く括ることを嫌がる(軽蔑する)傾向があるように思います。処方箋としては、「自分が素人だったときに、どんなふうに説明されたら嬉しかったか」を思い出してみてください。 ↩

-

厳密には、実戦でサーブを打つ必要があります。試合の後半やプレッシャーのかかる場面でのサーブを経験しないことには、どういうサーブが自分にベストなのかは理解できないからです。たとえば、前方に大きく体重移動してサーブの最後にジャンプするほうがサーブのスピードは出しやすいですが、これは試合の後半に足が疲れるとフォームが乱れてサーブの確率が下がる原因になります。このようなことは、練習からは理解できません。要するに、「サーブ」は「テニス」の一部なので、テニスを通じてしかサーブを本当に理解することはできないということです。 ↩